|

ヴォルフガング・ミヒェル「近世から近代へ ─ 初期日独交流における医学の諸相」日本国際医学協会編『黎明期の日本近代医学・薬学―日独交流150 周年記念出版―』。東京:財団法人日本国際医学協会、2011年12月26日、6~28頁。(ISBN 978-4-9903313-1-3)

This paper uses Japanese characters and features that cannot not be shown adequately on Web-pages. A pdf-file of the original print is available at Kyushu University Institutional Repository. |

|

「近世から近代へ ─ 初期日独交流における医学の諸相」 |

ヴォルフガング・ミヒェル

19世紀中頃までの日独文化交流は日蘭交流の枠組みの中で行われていた。舶来の世界地図や新井白石の「西洋紀聞」(1715年成立)により「ゼルマニア」の存在は知られていたものの、日本を訪れるヨーロッパ人は「阿蘭陀人」でなければならなかったので、「ゼルマニア」について軽々しく話題にすることはできなかっただろう。それでも、来日したドイツ語圏出身の一連の商人、医師、薬剤師などは、日欧の相互理解に大きく貢献し、ドイツ語圏の学者による専門書なども、人間と自然に対する認識と理解に新しい光を投じた。本論文では、江戸初期に遡る近代化の基盤作りおよび当時の数名の人物の先駆的な功績について述べる。

有用な知識の受容を促進した「海禁政策」(鎖国政策)

15、16世紀の日本は国内の新秩序を模索しつつ、印刷術、紡織術、製紙法、精錬術など、海外からの一連の技術改善や新技術の吸収に成功した。これらの知識の大半は中国からもたらされたが、従来とは異なり僧侶や学者ではなく、商人や職人によって広まったものだったので、実践的・実用的な性質を持っていた。徳川政権が誕生してからも、この傾向が続いたが、権力者たちは、南蛮人の行動を制限し、貿易を次第にごくわずかな相手に絞ったことにより、様々な品々の対外依存度の高さも認識せざるを得なくなった。1639年、平戸商館長カロンが大目付井上筑後守政重および老中酒井讃岐守忠勝と面談した際、ポルトガル人の追放を検討していた幕府側が、その後の生糸、絹などの織物、および医薬品の継続的供給を課題として取り上げ、オランダ東インド会社の全面的協力を求めた[1]。ここで求められた医薬品はアジア産の生薬だったが、社会の安定化につながる医療に着目した政権の姿勢は称賛に値する。政策責任者の広い視野と積極的な取り組みは、家綱の時代まで再三にわたり確認できる。兵学や天文学に対する関心の高さは多少衰えた時期があったものの、医学、薬学(本草学)の受容は、幕末まで途絶えることがなかった。

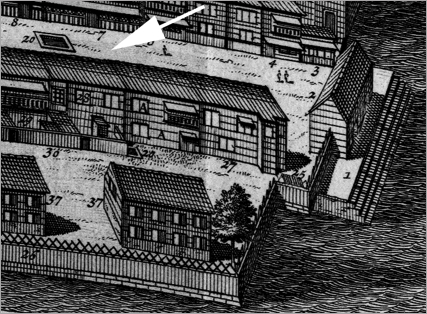

図1 出島商館医の住居(Thomas Salmon: Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, vertaalt door M. van Gogh. Amsterdam 1736より。筆者蔵)

日欧医師の継続的交流を可能にしたオランダ商館の移転

1609年から平戸で商館を運営したオランダ東インド会社は、1602年に誕生した史上初の株式会社であった。「東インド」のいたるところに設立された商館では、入港した会社の船で勤務する外科医や地元の医師が患者の治療に当たった。拠点都市バタビアを中心に次第に社内の医療体制が整えられたが、アムステルダム薬局方(Pharmacopoeia Amstelredamensis, 1636年刊)に適合する医薬品および有能な医師の確保は容易ではなかった。

南蛮人の追放後、平戸のオランダ商館は天領長崎へ移された。これにより、日欧医学交流の条件は急激に変化した。1641年から、常駐の医師が上陸し、少なくとも一年間出島で勤務することになった。これらの商館医は、商館長の江戸参府にも随行したので、長崎のみならず江戸においてもヨーロッパ人医師との継続的な接触が可能になった。また、江戸と長崎で勤務にあたる2名の長崎奉行の定期交代により、商館とその人材に関する情報が、さらに多く江戸に伝わるようになった。

東インド会社の貿易活動に携わらない商館医は、商務員より自由であり、身分の高い日本人患者の治療の依頼も受け、奥医師、典医、医官などの優秀な医師と接触できたが、長期滞在および日本語の学習が禁じられていたので、自力で和漢籍を読むことはできず、すべてのコミュニケーションにおいて阿蘭陀通詞に依存していた[2]。

出島商館長日記などの史料に、90余名の医師(外科医、内科医)および薬剤師の名が記載されている。18世紀前半までは大卒の内科医よりいわゆる床屋外科医の方が多かったが、ヨーロッパでの医学教育の発達とともに来日する医師の質も向上した。東インド会社は、ペルシャから日本まで広がる貿易圏のための人材をオランダだけでは十分に確保できず、当初から国外出身の医務員を募集せざるを得なかった。出生地が確認できる事例だけでも出島商館医の約2割はドイツ人だったことになる。

図2 晩年のカスパル・シャムベルゲル(Stolberg-Stolbergsche Leichenpredigt-Sammlung, No. 19803)

蘭学への道を切り開いた外科医カスパル・シャムベルゲル

「カスパル流外科」の元祖として名を残し、17世紀の日欧医学交流に最大の変化をもたらしたシャムベルゲル(Caspar Schamberger、1623-1706)については長い間明らかにされていなかった[3]。30年戦争中にドイツの商業都市ライプツィヒで生まれ育ったシャムベルゲルは、地元の大学の医学部教授の推薦で外科医組合長の教育を受けたので、組合の規定通りの質のよい職業訓練を終えたと思われる。ペストの流行と度重なる戦闘で、彼はペスト腺腫、骨折、切り傷、鉄砲傷、打撲、脱臼などについて経験を積む機会が十分にあったに違いない。外科医の資格を取得したのち、彼は故郷を出て、スウェーデン軍の活動圏内で修行を続けていたので、一時的に軍医も務めたと思われる。オランダ東インド会社に採用されて東インドへ渡航してからしばらく戦艦で勤務したことも、負傷者治療の経験があったことを示唆している。シャムベルゲルは出島商館医の通常の後任者として日本へ派遣されたわけではない。1649年、バタビア総督が日本へ特使を派遣することになり、ミイラなどの西洋医薬品に対する幕府の関心を意識して献上品に高価な医薬品を入れた。いろいろ複雑な要素が絡むこの使節の医師として、経験が豊富で信頼できる人物が必要とされた。人柄と能力でこの任に選ばれたシャムベルゲルは、使節団員の面倒を見ながら、献上する医薬品の説明や、江戸で患者を治療するために日本に赴いたのである。

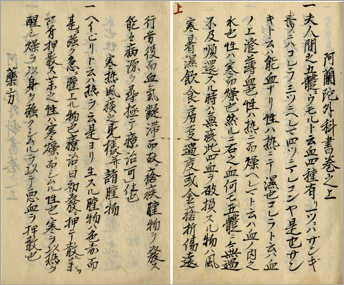

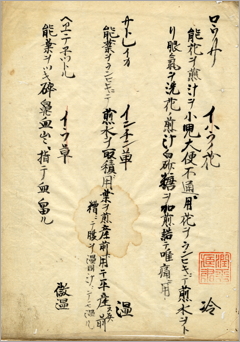

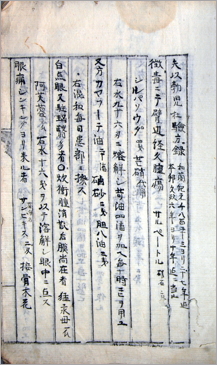

図3 カスパル流文書に見られる体液病理学と腫物の診断法(「南蛮外科書」[外題)、「阿蘭陀外科書」[内題)、筆者蔵) |

出島商館長の江戸滞在期間は、通常は約2、3週間に過ぎなかった。そのため献上品を整理したり、貿易関連の問題を片付けたり、様々な任務や用件でオランダ人の宿へやって来る客をもてなしたり、拝謁の前はヨーロッパ人も通詞などの日本人随行員も忙しい毎日を送っていたため、舶来医薬品や西洋的治療に関心を示す幕府関係者のための通訳に必要な時間を十分に取れない場合も多かった。

しかし、シャムベルゲルが江戸へ赴いた年は事情が違っていた。いわゆるブレスケン号事件などにより積もり積もった幕府の不満は大きく、このような「外交問題」は数日の交渉で解決できるものではなかった。また、3代将軍家光の体調が急に悪化したため、特使と幕府との交渉の末にどうしても必要だった江戸城での謁見は何度も延期された。何もせずに待機する外科医を見た大目付井上筑後守政重は、シャムベルゲルを自分の屋敷に呼んだり、他の大名屋敷に送ったりしていた。

さらに、シェーデル軍曹の臼砲試射も家光の病気のために延期され、使節団のフリジウス一行が長崎へ旅立った後も、シャムベルゲルはシェーデルとともに江戸に残ることになった。このように兵学への大きな関心もまた、外科学の普及を支えた。様々な偶然が重なったことで10ヶ月間に延びた江戸滞在期間中に、患者や日本人医師たちは西洋的治療に強い関心を抱くようになったのである。

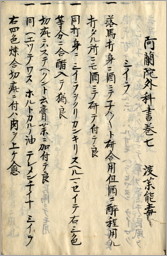

図4 特使フリジウスが1649年に持参した献上医薬品に関する説明(「阿蘭陀外科書」[外題]、筆者蔵) |

シャムベルゲルの長期滞在を可能にしたのは、大目付井上筑後守政重だった。献上品の選定など幕府と東インド会社との様々なやりとりの調整にあたった井上は、徳川体制の安定化のためだけでなく、個人的な理由からも医学、天文学、測量術、兵学等々西洋の有用な知識並びに関連の器物の導入を進めていた。彼は江戸に到着したシャムベルゲルの才能に気づき、この貴重な機会を積極的に活かそうとした。老中による珍品の注文を取りまとめ、その納品も監視していた井上は、社会の上層部において西洋医術の有用性に関する認識を促し、その継続的受容への道を切り開いた。患者の一人だった小田原城主稲葉正則が後に老中として西洋医学の導入に力を注いだのも、シャムベルゲルの影響が大きいようだ。

大目付井上筑後守は民衆には恐れられていた。「似日本人、南蛮人味方、勿油断吉利支丹奉行井上筑後守[4]」と、上野地区の壁に匿名で小さく書かれていたのを、役人が1651年に書き留めている。薬に対する関心も取り沙汰された(「当世みいらへいさううにかうる井上の妙薬のさた」[5])が、井上の存在なくしてカスパル流外科の誕生はなかった。井上は先見の明を持ち、1640・50年代における日蘭学術交流に最も貢献した人物の一人である。

日葡交流時代における西洋医学は民衆のレベルで受容されたが、シャムベルゲルは社会の上層部から認められた。身分の高い患者が求めたのは、病理学的整合性より効果的治療法である。この社会的要素は、紅毛流外科の需要と普及に大きな影響を与えた。紅毛人の外科術は上流階級から一般社会へと浸透し、江戸および天領長崎から各地へ広まった。すでに1660年代に紅毛流外科の免許状は、出世の手段として評価されるものとなった。紅毛流外科の普及を支えたのは、医療の有用性や患者の期待だけではない。社会的制約の少ない医師たちは比較的自由に新しい知識を学べるという、極めて恵まれた状況にあったのである。

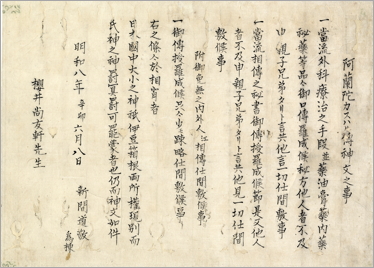

図5 明和8(1771)年のカスパル伝神文(筆者蔵) |

家綱時代の「薬草政策」および製薬技術移転に貢献した薬剤師

シャムベルゲルが日本を離れてまもなく、東インド会社への薬品や薬草、書籍や器具類の注文が、かつてない勢いを見せ、商館長日誌には日本人による外科医への相談や往診依頼に関する記述が次第に多くなる。蘭学の隆盛を、洋書輸入を解禁し、オランダ語学習を促進し、薬草政策を採用した8代将軍吉宗に関連づける研究者も少なくないが、薬学、医学および航海術に関する書籍の輸入は1641年に正式に認められており[6]、薬草の苗や種、および製薬技術の供給を求める動きも、すでに4代将軍家綱時代に活発に見られた。乏しい資源や限られた輸出力に悩む日本において、当時もまた経済的要因が決定的な役割を果たした。金銀の流出を避けるため、数回にわたり、不必要と見なされた贅沢品などの輸入を制限し、国内資源の開発を促進する試みが行われた。新しい治療法や処方、またミイラ、珍しい油薬、万能薬テリヤカなどの高価な医薬品の輸入が必要になる西洋外科術の導入は、やがて国内の代替品の調査を促し、日本の植物研究や薬草栽培の進歩につながった。

図6 薬剤師ヘックの薬草調査に関する報告(「蘭方草木能毒集乾」、筆者蔵) |

1668年に、高価な織物をはじめ動物、焼き物、楽器、時計等々の輸入禁止が出島商館長に通達された。和文史料は残っていないが、当時の江戸城で出された、医薬品の国産化推進の方針は、東インド会社の資料に明確に確認できる。1667年11月6日、出島商館長に就任したシックスは慣例に従い、前任者のランストとともに長崎奉行所を訪れた。シックスによれば、同じ時期に交代する奉行河野権右衛門と松平甚三郎との会談で異例の要請が出された。

このような依頼に対して迅速に対応すれば、貿易をめぐる環境も改善されるため、バタビア総督府は、翌1668年夏には今後のさらなる納入を約束し、薬草を日本に送った[8]。ガラス製の蒸留器のみはオランダから取り寄せなければならなかったので、納品は1671年になった[9]。1669年に日本へ出向したのはドイツ人Godefried/Gottfried Haeckだった[10]。出島商館長は彼を「薬剤師あるいは薬草熟知者および蒸留師」と呼んでいるが、ヘックは大学で薬学など学んだことはなく、薬局に務めながら薬草や製薬などに関する知識を修得した[11]。彼の能力に対し長崎奉行は少なからず疑問を抱き、経験豊富な専門家ではないことを十分に認識していた総督府は[12]、1671年に同じくドイツ人の「薬剤師で薬草熟知者」フランス・ブラウン(Frans/Franz Braun)、そして1674年にその特別任務のためにオランダで採用された「医学博士、薬草熟知者、蒸留師、および化学者」ウィレム・テン・レイネ(Willem ten Rhijne, 1647-1700)[13]を長崎へ赴かせた。長崎奉行の命により3名は日本人とともに長崎湾での薬草調査に出向いたり、納品された種や苗に関する説明を行ったりしていた。

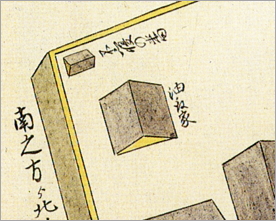

図7 本木良永旧蔵の出島図に見られる「油取家」(「書画絵図集」所収出島絵図(長崎市立博物館所蔵)。長崎市出島史跡整備準備審議会編『出島図ーその景観と変遷』改訂版、1990年、p. 94) |

彼らの数年にわたる薬草調査は、中国本草学の限界と国内外の植物の違いを認識させ、解釈学と文献学にとどまっていたそれまでの本草学との決別を促したに違いない。阿蘭陀通詞楢林鎮山、本木良意らがまとめた調査報告は写本として普及し、その一部は『阿蘭陀外科指南』(元禄9年序)にも集録された。勿論、『本草綱目』が無視された訳ではなかった。また、阿蘭陀通詞でない参加者の一人は、当時の様子と『本草綱目』の問題点を明白に示している。

これまで独立した日本の本草学の起点とされた『大和本草』(1709年刊)の根元はその約40年前に行われた上記の調査に遡る。貝原益軒が楢林鎮山著「紅夷外科宗伝」に寄せた序文からもわかるように、益軒はこれらの活動に常に参加していた優秀な阿蘭陀通詞と親交があった。舶来の薬品に強い関心を寄せていた益軒が各種報告書や覚え書きを目にしたことは十分に考えられる。紅毛流外科術の導入に伴う新医薬品の需要の増加、西洋本草書の輸入、国内経済の諸問題と、それらに対処しようとする幕府の政策、さらにその状況に向き合う優れた学者の登場によって、日本の本草学はパラダイム転換を迎えたのである。

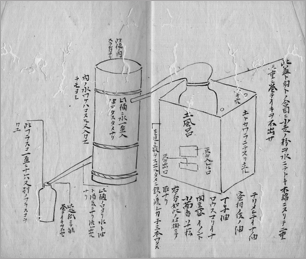

図8 寛文12(1672)年に利用された蒸留器(「蘭方秘訣」、筆者蔵)(「蘭方秘訣」、筆者蔵) |

1671年に来日したブラウンはヨーロッパから取り寄せた大型蒸留器を持参した[14]。この装置は「皇帝」の経費で建てられた「実験所あるいは蒸留小屋」で組み立てられ、翌年の春から薬油蒸留技術の教授が始まった。茴香油、丁子油、肉豆蒄油、陳皮油、ローズマリー油、テレピン油など、単純な蒸留法から7日間を要する複雑な樟脳油(Oleum Camphorae)の製造方法までの伝習は短期間で実を結んだ。1672年5月にはブラウンの手を借りずに数名の日本人医師が出島の装置で丁子油などを蒸留できるようになり[15]、それ以降も「皇帝の蒸留小屋」[16]でのヨーロッパ人や日本人による蒸留に言及する記述が商館長日誌に見られる。この史上初の西洋製薬技術の移転は成功したといえるだろう。

|

日本の植物に対する関心を呼び起こしたクライヤー

出島で勤務していた歴代の医師たちは、日本の医学や本草学をないがしろにした訳ではない。19世紀中頃にかけてヨーロッパで発表された「東洋医学」に関する書籍や論文の7割以上は、日本での観察や日本で入手した資料に基づいて執筆されている[17]。また、シーボルトの『日本植物誌』で近世の頂点に達した西洋人による日本の植物の研究も、17世紀の出島における日欧接触の賜物である。ここでは、とりわけ商館長クライヤー(Andreas Cleyer, 1634-1697/98)と商館医ケンペルの貢献に注目すべきである。

図10 クライヤーによるクスノキおよび薩摩地方の樟脳製造釜 (Andreas Cleyer: De Arbore Camphorifera Japonensium Kusnoky dicta. Miscellanea curiosa medico-physica, Dec. II, Ann. X (1692). 筆者蔵) |

上記の蒸留器や薬草の苗と種の調達並びに薬剤師の派遣に携わったクライヤーは、ドイツ・カッセル大学を卒業した医者だった。彼は東インド会社内の医薬品供給の総責任者として、ヨーロッパから納品された医薬品の価格と供給量に常に頭を悩ませており、アジア産の医薬品の研究およびバタビア郊外の薬園での薬草栽培を進めていた。ヘックらの調査報告により、彼は日本の植物界に目を向けるようになった。1679年に総督に提出した代替医薬品の提案には、日本産のものも含めて記載されていた[18]。

1682年および1685年に出島商館長として来日した際、クライヤーは、庭師マイスター(George Meister, 1653-1713)を助手に、ヘックより専門性の高い植物調査を開始し、その記録や絵図資料をSimon Paulli、Nicolaas Witsen、Jacob Breyn、Michael Bernhard Valentini、Christian Mentzelなどのヨーロッパの学者に送付した。1683年から1700年にかけて名高いドイツ自然科学者協会(Leopoldina)の機関誌に掲載された図版入りの観察報告(Observatio)で51種の植物が紹介され、日本の植物界に対する強い関心を呼び起こした。クライヤーは、「Moxa」(もぐさ)の原材料と製造法を伝え、朝鮮人参(Radix Ginseng)、阿片(Opium)、阿仙薬(Catechu)、竜涎香(Ambra grisea)についても先駆的な業績をあげた。

図11 クラヤーがベルリンに送った植物絵図(Libri Picturati, A41/42) |

体系的かつ総合的日本像を目指したケンペル

1689年にドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer, 1651-1716)がバタビアに到着した。ケンペルは大卒の内科医で、スウェーデン、ロシア、ペルシャ、インドを経由し6年をかけてようやく東アジアに至るという、かなり特異な旅程をたどった。そこには彼の夢、即断、行き詰まり、忍耐、偶然などの要素が見て取れるが、オランダから通常の海上ルートでバタビアに赴くヨーロッパ人と違って、彼は人間の文化やその多様性を見る目を養うとともに、自分の観察したことを記録し、ものごとを比較しながら分析する力も培った。旅行によって見聞を広めていたケンペルは、17世紀に来日した西洋人の中で最も成熟した人物だったと言える。バタビア在住の知日派はケンペルの調査に大きな期待を寄せ、その準備のために様々な資料と情報を提供した。とりわけ東洋学者デ・ヤーヘル(Herbert de Jager, 1634-1694)および上記のクライヤーの資料と情報がなければ、ケンペルの日本研究は成り立たなかったであろう。

出島商館長としての業務に忙殺されていたクライヤーとは違って、商館医ケンペルはより多くの時間を資料収集と分析に費やすことができ、自分付きの部屋小使・今村源右衛門英生や楢林新五兵衛(鎮山)、馬田市郎兵衛ら通詞の協力でさらに大きな成果を得た。帰国後、『廻国奇観』(1712年刊)で発表されたケンペルの「Flora Japonica」は日本の植物に関する「一里塚」として大きな指標とされ、19世紀初頭までの基本文献となった。

図12 庭師マイスターの肖像画に見られるツバキ(Georg Meister: Der Orientalisch-Indianische Kunst- und Lust-Gärtner. Dresden, 1692. 筆者蔵) |

長崎奉行所の役人は紅毛人の日本研究をできるだけ阻止しようとしながらも、江戸参府の際の植物調査には非常に協力的だったことについてケンペルはこう述べている。

しかし、オランダ東インド会社にしろ、日本の当局にしろ、潜在的な利用価値のある植物資源に関する研究は必ずしも純粋な探究心から行った訳ではない。植物研究において日蘭双方の思惑がうまくかみ合い、利害が一致したので、ケンペル以降もこのような協力関係が続いたのである。

多くのヨーロッパ人と同様にケンペルも出島での生活を非常に窮屈に感じており、江戸参府の際の様々なことについても不満を持っていた。それにもかかわらず彼が帰国後に執筆した「今日の日本」(Heutiges Japan)では、日本を極めて冷静に観察し、日本人の自己像なども紹介している。宣教師の書簡や数々の旅行記と違って、ケンペルの著作の大半は地理、動物、植物、日本人の起源、日本の政治事情、宗教と宗派、対外貿易などの項目で構成されている。

図13 ケンペルによるミヤマシキミのスケッチ。仮名表記の名称は日本人協力者による(Joseph Banks: Icones Selectae Plantarum quas in Japonia collegit et delineavit Engelbertus Kaempfer. London, 1791. 復刻版より) |

キリシタンに対する弾圧と追放に衝撃を受け、厳しい目で日本を見ていたカトリックの宣教師たちとは異なり、ケンペルは国を閉ざすという幕府の対外政策は正しく、政治的に有利で、確かな根拠があるものと見なしていた。彼はまた、日本は技術や学問において、他の国々よりも優れており、和を重んじる日本人は幸福な境遇に置かれていると述べ、暗にキリスト教は人間の幸せにとって不可欠ではないとの考えを示している。

ヨーロッパ人が世界各地の諸民族を支配下に置いていた17世紀に、日本を西欧の模範と見なす姿勢はケンペルの自由で大胆な精神を示している。旅行記や旅行文学が単に読者の異国趣味を満たすものであった時代に、ケンペルが日本で集めた膨大な資料に基づいて地理、自然、歴史、宗教、社会などについて体系的に執筆した「今日の日本」は、彼の死後ようやく英訳『The History of Japan』(1727)として刊行された。その豊富な内容と著者の冷静な観察眼によってこの著書『日本誌』は一世紀以上にも亘って西洋における日本像や日本へ旅行した西洋人の日本観に大きな影響を与えた。異国について何をどう語るべきかという点に関して、この大作から学ぶことは多い。それと同時に個人的には非常に複雑な状況下にあったケンペルの、異文化を持つ他者に対する好奇心、前向きな接し方、相手の立場で考える努力といった優れた姿勢を、私たちは今日においてもこの17世紀の「地球人」から学ぶことができるのである。

西洋医学に関しては、ケンペルは、確かに「紅夷外科宗伝」で有名な阿蘭陀通詞・楢林鎮山などに外科術を教えていたが、現存の和文資料は、その形跡を反映していない。一方で、ケンペルは日本の医療の「優しさ」に感銘を受けている。『廻国奇観』(1712年刊)で発表した二つの論文の中で、彼は鍼灸に関して17・18世紀ヨーロッパでは最も詳細な記述を残し、中国には見られない日本独特の治療法(打鍼法)や道具(管針、打針)および日本の灸術を示す灸所鑑」を紹介している。これらの論文は、その後『日本誌』の附録として広く知られ、ヨーロッパにおける東洋医学のイメージに強い影響を与えた。

日本の医学および西洋の日本研究に貢献したシーボルト

19世紀初頭に来日したシーボルト(Philipp Franz von Siebold, 1796 - 1866)は、ケンペルと同じく大卒の内科医で、意欲的な博物学者であった[20]。また、彼は自然界から社会や歴史にいたるまで、一人で日本のすべてを把握しようとした近世最後の学者でもある。

ウィーン会議後、国家の再建に着手したオランダは、アジアにおける植民地政策を再検討しながら、日本と日蘭貿易にも目を向けるようになった。そのためにオランダ東インド会社が1823年に長崎へ派遣したのが、若きシーボルトだった。彼には通常の医療業務の他に、日本についての総合的な調査が課せられていた。

「矢以勃児杜験方録」(中津市村上医家史料館蔵) |

それまでに来日した商館医と違ってシーボルトは、バタビア総督府および商館長の全面的な支援を受けており、やがて長崎奉行の許可で郊外の鳴滝に塾を開くことになった。ここで行われた治療やシーボルトの教えは、一連の処方箋および「シーボルト治療日記」、「シーボルト直傳方治療方」、「失勃児督処方録」など門人による記録で確認できる[21]。シーボルトが近代医学を日本にもたらした医学者だとする研究者は少なくないが、彼の治療法と薬の処方が当時の出島商館医たちと比べて特に抜きん出ていたとは言い難い。シーボルトは医学部卒業後約1年しか開業しておらず、大学で学んだ以上のことを、そう多く伝えたとも思われない。この点に関して、より冷静な評価が望まれる。

しかし、こうした医学伝習を進めながら、シーボルトは、阿蘭陀通詞、医師、蘭学者、「蘭癖大名」らとの交流を通じて、日本の自然界から文化、社会、経済関連に至るまでおびただしい数の標本、見本、書籍、情報などを収集していた。それらの活動に協力する門人たちは、ものと情報の収集、標本の作成、対象物の観察、比較、整理および研究成果の執筆などの過程を身近に体験できたのである。医学を自然科学と結びつけたという点で、シーボルトはその数十年後オランダの軍医ポンペ(J. L. C. Pompe van Meerdervoort, 1829-1908)が長崎海軍伝習所で進めた近代医学教育への道を切り開いたと言える。また、伊藤啓介などの事例が裏づけるように、数々のテーマを探求する学者のあり方という点でも、周囲の日本人に大きな影響を与えたに違いない。

ヨーロッパへ帰郷後シーボルトは、1832年から数十年をかけ、蝦夷地、琉球、朝鮮半島の記述にも力を注いだ名著『NIPPON』、『日本動物誌』(Fauna Japonica)および『日本植物誌』(Flora Japonica)の三大著作を出版し、本格的な日本学および日本動植物界の近代的研究への道を切り開いた。19世紀後半から日本を研究する西洋人学者は、各人がより狭い分野で、より専門性の高い業績をあげるようになったが、日本の輪郭を定めるために日本の周辺を調査したシーボルトの歴史的貢献は大きい。また、収集した資料をもとに世界最初の民族学博物館が誕生し、オランダ、ドイツ、オーストリア各国に保管されている莫大なコレクションは、文理にまたがる様々な研究分野において今日まで利用されている。

終わりに

シャムベルゲル、ブラウン、クライヤー、ケンペル、シーボルトらドイツ人の功績はたしかに大きなものであるが、歴史を動かしたのは彼らの力だけではなく、それぞれの人物に対応する日本人の存在を見過ごしてはならない。先見の明を持つ幕府の高官・大目付井上筑後守政重をはじめ老中稲葉美濃守正則、今村源右衛門英生、本木庄太夫良意、高橋景保など、様々な制約にとらわれず異人たちに協力しようとした日本人の存在なくして当時の進歩は考えられない。また、少ない資源、輸出品の不足、貴金属の流出など国内経済の状況は常に幕府の対外政策を左右した。偶然による要素が良くも悪くも変化をもたらした例もある。シャムベルゲルを含むオランダ使節の江戸参府時に、三代将軍家光が病に臥したことで、使節の江戸滞在が長引き、幕府の為政者が西洋医術の価値を認識するようになった。あるいはシーボルトの帰国時に台風が長崎地方を通過しなかったら、いわゆる「シーボルト事件」は起こらなかったであろう。

また、江戸時代における西洋医学の受容は途絶えることはなかったが、日本側の関心は常に高かったという訳ではない。家光・家綱時代には西洋医学・薬学が飛躍的な発展を遂げていた一方、「元禄文化」で知られる綱吉時代には紅毛人の学問に対する幕府の関心は低かった。天保年間には蘭学者が弾圧される事件もあった。

八代将軍吉宗時代から舶来の医書は次第に増え、通詞以外の日本人の読解力も向上したが、蘭学者が得ることのできた情報の量およびその内容の幅は西洋学問のわずかの部分に過ぎず、従来の学問である漢学には及ばなかった。江戸後期になっても、ヨーロッパにおける近代医学のダイナミックな展開とその理論的背景を把握することは極めて困難だった。それにもかかわらず、約2世紀に亘り日本の医師たちは、数々の治療法や医薬品を導入し、人体の構造および解剖学の重要性を認識するようになり、言葉の壁を乗り越え、自力で医書を訳したり、近代西洋医学の専門用語を取り入れたりしていた。このような知識と技能がすでに地方の農村にまで広まっていたため、明治政府の招聘で来日した軍医ミュラー、ホフマン、その後継者らは荒れ地を開拓する必要がなく、丁寧に地ならしされた医学教育の畑に持参した種を蒔くことができたのである。

[17] ヴォルフガング・ミヒェル「16~18世紀のヨーロッパへ伝わった日本の鍼灸」『全日本鍼灸学会雑誌』、第61巻(2011)第2号、p.150-163