「蓼莪堂の吉雄元吉とその著作について」 |

|

W・ミヒェル「蓼莪堂の吉雄元吉とその著作について」

2008年日本医史学会関西支部秋季大会、京都市京大会館、2008年10月12日。 W. Michel: On the W. Michel: Yoshio Genkitsu (Rikuga-Hall, Kyoto) and His Work. The Kansai Branch of the Japan Society of Medical History, Autumn Congress 2008, Kyoto, 12 Nov 2008. [in Japanese] |

今日ではほとんどその名を知られていない吉雄元吉(号紫溟、別名王貞美、生没年不明)は、杉田玄白の『_斉日録』に「紫溟先生」として登場し、淺田宗伯の『先哲医話』に引用され、幕末の蘭学者にも漢学者にも認識されていた人物である。大槻如電によれば元吉は長崎の吉雄家とは無関係だが、幼い頃に蘭医「烈歸父」に学んだのち寛文・文政頃に京都の私塾「蓼莪堂」で教鞭を執っていた。吉雄元吉に由来する資料に関してはすでに『京都の医学史』に数編の写本が紹介されている。その中の「大西医断」及び「鴃舌医言」は行方不明になっており、「性僻候篇」として藤波剛一が作成した昭和期の写本のみ確認できた。

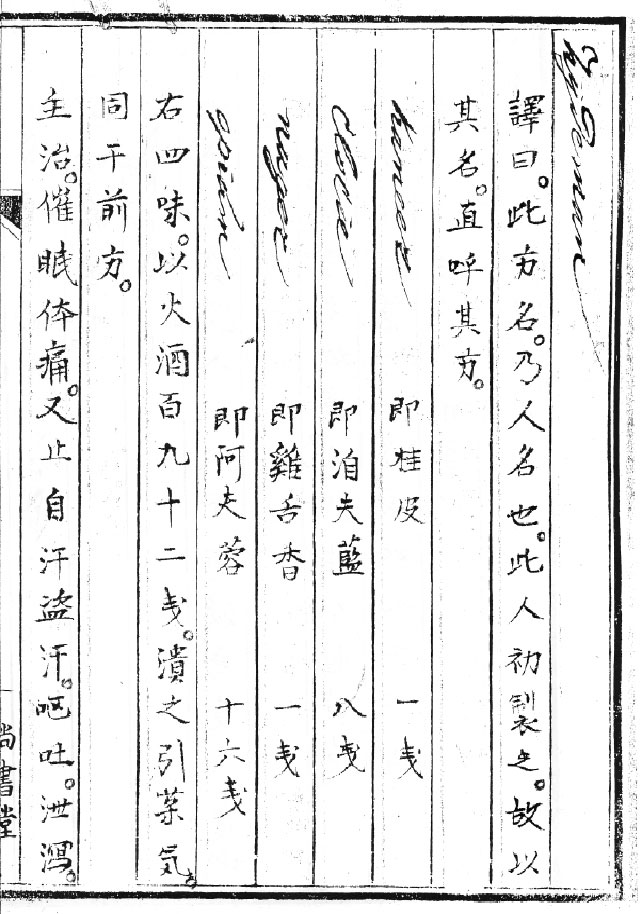

成立年を示す最も古い写本「蘭訳筌蹄」(文化2年)は、オランダの文字、数字、文章の分析などを説明しており、前野良沢が天明5年にまとめた「和蘭訳筌」に基づいている。「蘭訳筌蹄」で書き直された2、3の記述は、良沢との師弟関係の可能性を示している。「蓼莪堂外科伝書」(文化13年写)の上巻は、オランダ語の底本に基づいている。下巻の「丸散方」は主に漢方の薬方であるが、後半には「蘭科水薬方」及び各種傷の外科的処置が記されている。「蓼莪堂方筌」(書写年不明)は解毒湯、助運湯等々の漢方薬湯、また、蘭方の調剤薬効、油薬方、膏藥方水薬方及び_油の製造方法を列記している。西洋医術を重要視しながら、漢方も視野に入れていた元吉の立場は「性僻候篇」からも窺える。

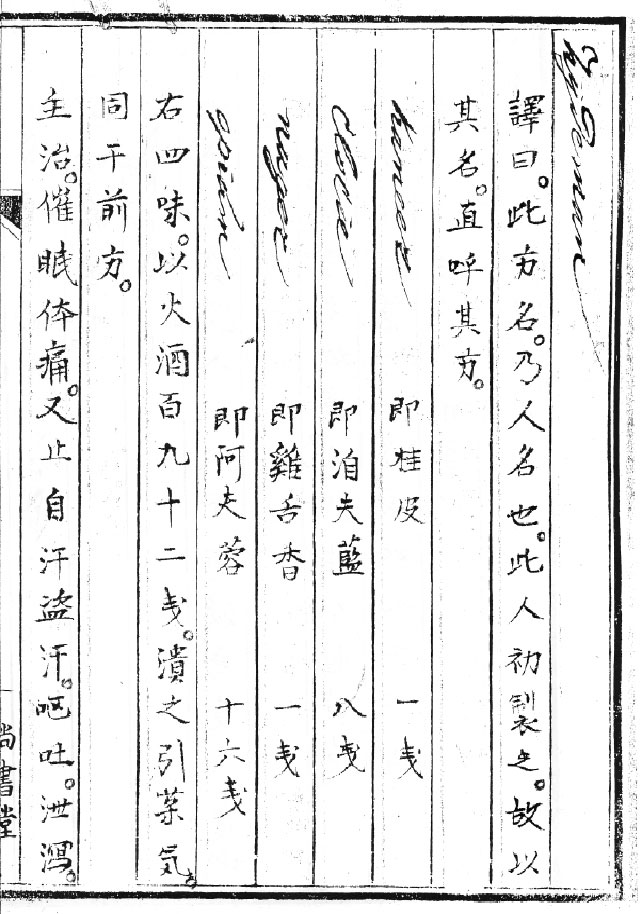

新発見の「遠西奇水抜粋」は32種の水薬、チンキの薬方及び効能について述べている。各薬品は和訳付きのローマ字で表記されており、利用に関する記述のいたるところに元吉自身の経験や考えが見られ、「蘭医歇私的兒」に言及したり、薬品のオランダ語の意味について説明したりしている。また、「drop van corea ninzing 朝鮮人参舎利別」という「度度毀宇私」の「本草論説」からヒントを得た自家製の薬もある。

相当な語学力を身につけた元吉は様々な蘭書から知識を吸収しつつ、適切と判断すれば漢方も取り入れる自立心の強い蘭学者だったに違いない。「遠西奇水抜粋」での巨匠「耕牛」への批判もその自信を裏付けている。彼が杉田玄白に「先生」と呼ばれたのも偶然ではなさそうである。行方不明の資料の再確認やさらなる資料の発見により、いまだ謎に包まれたこの蘭学者の姿がより鮮明になることを期待している。

|

|

| 図1 Thomas Sydenhamが考案したLaudanum Liquidum Sydenhami。「遠西奇水抜萃」より(筆者蔵)。 | 図2 「蓼莪堂外科伝書」に見られる兎唇の手術(京都大学附属図書館、富士川文庫収蔵) |