|

Wolfgang Michel: Engelbert Kaempfers merkwürdiger Moxa-Spiegel -- wiederholte Lektüre eines deutschen Reisewerks der Barockzeit - [Engelbert Kaempfer's Strange 'Moxa-Mirror' Repeated Readings in a Seventeenth Century Travelbook]. Dokufutsu Bungaku Kenkyû, No. 33 (August, 1983), pp. 185 - 238.

Due to HTML-code problems some features have been changed. For reference purposes, please use the pdf file of the printed version, kept in Kyushu University Institutional Repository (QIR). |

FOTO

|

Engelbert Kaempfers merkwürdiger Moxa-Spiegel - wiederholte Lektüre eines deutschen Reisewerks der Barockzeit - |

Gegenstand dieser Arbeit ist der Moxa-Traktat von E. Kaempfer (in den drei Ausgaben von 1712, 1717, 1777/79), der eine überragende Rolle bei der Verbreitung des Begriffes Moxa in Europa spielte. Neben einem philologischen Kommentar, dem ersten überhaupt, wird eine inhaltliche Analyse geleistet. Dabei stellte sich heraus, daß in Kaempfers Arbeit, die unerwartet viele Einflüsse Ten Rhijnes zeigt, einige asiatische Vorstellungen mit aus der griechisch-romischen Antike stammenden abendlandischen Anschauungen eine innige Synthese eingingen. Zum anderen hatte sich Kaempfer bemüht, die fernöstlichen Lehren über die 'modernere' Terminologie seiner Zeit direkt an die medizinische Philosophie des Barocks anzuschließen. Der letzte Teil besteht aus einer ikonographischen Untersuchung der Abbildung, wo sich in sehr ähnlicher Weise 0st und West miteinander vermischten. Nach einer vollständigen Entzifferung der korrumpierten Charaktere wurde klar, daß diese Illustration nichts mit dem Inhalt des Kaempferschen Moxa-Spiegels zu tun hat, daß es sich wahrscheinlich um eine Tafel verbotener Punkte gehandelt hatte, was weder Kaempfer noch all den Rezipienten der über 260 Jahre langen überlieferungsgeschichte aufgefallen war.

1 Einiges zur Vorgeschichte

Eigentlich ist sie die berühmteste unter allen älteren Arbeiten zur Moxibustion, ja zum "State of Physick" [1] in Japan überhaupt, die Abhandlung "Von der Moxa, dem vortrefflichen Brenmittel, das bei den Sinensern und Japanern sehr häufig gebraucht wird". Zwar weiß man von einigen noch älteren Erwähnungen der "artemisialischen Küchlein", doch so ausführlich berichtete erstmals der Arzt und Gelehrte Engelbert Kaempfer (1651-1716)[2] vor über 270 Jahren.[3] In Japan zu Unrecht im Schatten des Ph. F. von Siebold (1796-1866), übte er — leider erst nach seinem Tode — auf die europäische Kulturwelt einen beachtlichen Einfluß aus, der auch heute noch nicht erschöpfend gewürdigt ist.[4] Als wissenschaftlich interessierter Reisender leistete er Pionierarbeit für die Forschungsreisenden der folgenden Generationen und setzte dem Genre der Reisebeschreibung bzw. der Landeskunde bleibende Maßstäbe. Durch zahlreiche Disziplinen und Länder lassen sich seine Spuren verfolgen. Nicht nur Botaniker, Mediziner, Geographen, auch Philosophen wie Montesquieu, Voltaire oder Kant[5] u.a. nutzten sein Werk. Manche Impulse reichen bis ins 19. Jahrhundert, und selbst heute noch lohnt die Lektüre Kaempfers jede Mühe.

Nach ausgedehnten Reisen durch Rußland, den Nahen Osten, Südostasien landete dieser neugierige und scharfe Beobachter 1690 in Nagasaki und verbrachte in der Faktorei der Holländisch-Ostindischen Gesellschaft auf der kleinen Vorinsel Deshima zwei Jahre. Unter sicher qualvollen Einschränkungen begann er von hier aus, ein Mosaik des verschlossenen Reiches zusammenzufügen, wobei die Rolle eines vierundzwanzigjährigen "sehr gelehrten" und in der "japanischen und sinesischen Schrift sehr bewanderten" japanischen Jünglings,[6] den man ihm als zu bezahlenden Diener beigab, gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Als Arzt durfte Kaempfer auch an der Hofreise des holländischen 'opperhoofd' , des Oberhaupts, nach Edo teilnehmen, wo man dem "Kaiser" die alljährlichen Honneurs zu erweisen hatte. Viele Kontakte und die trotz aller Verbote intensiven Studien während dieser beiden Reisen trugen wesentlich zur Vervollkommnung seines Japanbildes bei.

Daß er sich auch mit der japanischen Medizin befaßte, liegt auf der Hand. In Batavia traf er Andreas Cleyer (1634-1698),[7] einen seiner Vorgänger in Nagasaki, Deutscher wie er selbst, Arzt und erfolgreicher Kaufmann mit weitgespannten Interessen und Verbindungen. Es wäre verwunderlich, wenn die beiden nicht über die östliche Heilkunde und das ihr zugrundeliegende Denken gesprochen hätten. Nochzumal Cleyer einige Jahre zuvor in Frankfurt die 'Specimen medicinae sinicae' (1682) herausgebracht hatte mit übersetzungen chinesischer Texte, mit diversen Fragmenten, Traktaten, zahlreichen Schemata und Abbildungen 'ab erudito Europaeo' , der leider noch nicht schlüssig identifiziert wurde.[8] Auch der Name Buschof,[9] jenes holländischen Predigers, der die 'Moxa' als Mittel gegen die Gicht (Podagra) anpries und 1684 in Batavia verstorben war, blieb nicht ungenannt. Von ihm stammt eine posthum in Europa publizierte Schrift, durch die sowohl das neue Heilmittel als auch dessen Name in der noch heute üblichen Schreibweise verbreitet wurde.[10] Desweiteren ist er dem Willem Ten Rhijne[11] begegnet, von 1774 bis 1776 auf Deshima und dann bis zu seinem Tode im Jahre 1700 als Arzt und Forscher in Batavia tätig. Möglich, daß die Spannungen zwischen Ten Rhijne und Cleyer auch Kaempfer beeinflußten. Zwar bezeichnet er ihn in der "Geschichte des Thees" als "verehrungswuerdigen Freund",[12] aber im Zusammenhang mit der östlichen Medizin, ihrer gemeinsamen Domane, werden nur Cleyer und "Bushofius" erwähnt.[13]

Doch ohne jeden Zweifel hatte Kaempfer spätestens nach seiner Rückkehr aus dem Osten Ten Rhijnes "Dissertatio de Arthritide" gelesen, die schon 1683 in London erschienen war. Denn dort fiel, wahrscheinlich zum ersten Mal, das Wort "acupunctura",[14] heute als Akupunktur, acuponcture etc. Gemeingut aller europäischen Sprachen. Diesen Begriff wie auch den der Moxa verwendete er nämlich 1694 in seiner Inauguraldisputation an der Universität Leyden, wo er "Decadem Observationum Exoticarum" zum Besten gab, darunter "De Moxa" und einiges zur "Curatio Colicae per Acupuncturam".[15] So kehrte er schließlich nach über einem Jahrzehnt in den kleinen Horizont seiner Heimat zurück, reich an Erfahrungen und voller Pläne, von denen sich kaum einer verwirklichen lassen sollte.

Eine Fülle von Materialien hatte Kaempfer aus Japan herausgeschmuggelt und nach Europa gerettet. Vieles, nach dem man sich alle Finger geleckt hätte, wäre nur bekannt gewesen, welche Schätze es in der Grafschaft Lippe zu heben gab. Doch bis zur Drucklegung eines Werkes verstreicht die Zeit, zu viel Zeit, da in der engen Welt des zersplitterten Deutschlands kein Verleger das mit den erheblichen Kosten verbundene Risiko übernehmen will. Vier Jahre vor seinem Tode erscheint in Kaempfers Geburtsstadt Lemgo, eigentlich als hors d'oeuvre gedacht, das Buch "Amoenitatum exoticarum" (1712), in dem sich die oben genannten beiden Themen als elfte und zwölfte Observatio in überarbeiteter Form wiederfinden. Das Echo unter den — wohl wegen des Lateins nicht allzu zahlreichen — Subskribenten war sehr ermutigend. Dennoch gelingt es dem Autor bis zu seinem Tode nicht mehr, einen Verleger für drei weitere, schon abgeschlossene Manuskripte zu begeistern. Von den Enttäuschungen der späten Jahre überhaupt und dem Ehe-Joch wollen wir schweigen.

Der Nachlaß wird leider nicht allzu pfleglich behandelt, gelangt dann aber größtenteils in die Hände von Lord Hans Sloane, einem britischen Gelehrten mit großen Verdiensten in der botanischen Erschließung Westindiens und zugleich Präsident der Royal Society. Dieser beauftragt den Schweizer Naturforscher und Arzt J.G. Scheuchzer (1702-1729) mit der übersetzung und gibt 1717 in London die 'History of Japan' heraus, deren Anhang auch die zwei Traktate über die Akupunktur bzw. Moxibustion, nun in englischer Sprache, umfaßt. Das Werk erregt großes Aufsehen. übertragungen ins Französische und Holländische folgen rasch, Auszüge verwendet Du Halde in der berühmt gewordenen Description (...) de l'Empire chinoise. Als diese dann 1749 in Deutsch erscheint, hat sich der übersetzungszirkel geschlossen, nur im Urtext war er den aufmerksam gewordenen Landsleute nicht vergönnt. Doch zuguterletzt editiert Christian Wilhelm Dohm[16] eine deutsche "Geschichte und Beschreibung Japans" (1777-1779) auf der Grundlage einer von ihm aufgestöberten weiteren deutschen Manuskriptabschrift.[17] Just für diese Zeit taucht ein erstes englisches Exemplar sogar im fernen und abgeschlossenen Japan auf.[18]

Für mindestens hundert Jahre behauptet sich Kaempfer mit seiner Fülle von geographischen, natur- und volkskundlichen, religiösen und gesellschaftlichen Informationen als Autor des entscheidenden Japanwerks, das seine Spuren in den Schriften der europäischen Intelligenz hinterläßt und als Quelle für eine ganze Reihe japanischer Fremdwörter im Deutschen, Englischen, Französischen usw. zu gelten hat. Kaum eine Enzyklopadie, kaum eine diesbezügliche Arbeit jener Zeit versäumt einschlägige Hinweise auf Kaempfer, auch die Akupunktur und Moxibustion bleiben aufs engste mit seinem Namen verknüpft.

Selbst einem Ph. Franz von Siebold (1796-1866),[19] der in Japan den Stoff zu seinem monumentalen 'Nippon' unter weiß Gott freundlicheren Bedingungen sammelte und sich vorzüglicher Beziehungen zu japanischen Kollegen bis hin zu Hofärzten wie "Isisaka Sotetsu" [20] erfreute, ist zur japanischen Medizin nicht mehr viel Neues eingefallen. In seiner Abteilung IV referiert er denn weitgehend Kaempfers Darlegungen — unter gehöriger Vermehrung der Fehler in der Wiedergabe japanischer Namen — [21] und läßt zuletzt "der Merkwürdigkeit wegen einen Auszug aus dem 'Moxa-Spiegel' folgen".

2 Abriß der Kaempferschen Auslegungen

Die Abhandlung besteht aus zwei Teilen: einer Darstellung Kaempfers in sieben Abschnitten und der übersetzung einer 'japanischen' Tafel, dem eigentlichen 'Moxa-Spiegel' , der zudem mit einer Abbildung versehen wurde. Der Text liegt in verschiedenen Ausgaben vor, der überarbeiteten lateinischen 'Urform' von 1712, der wirkungsgeschichtlich bedeutsamen englischen übertragung von 1717, der für uns Deutsche wichtigen Neuübersetzung von 1777/79 sowie weiteren übersetzungen in andere Sprachen — zum Teil aus dem Lateinischen, meist aber aus dem Englischen — die ich hier übergehe. Auch die kaum bekannt gewordene Dissertation von 1594, die noch extrem knapp gehalten ist und überdies den 'Moxa-Spiegel' nicht enthält, verarbeite ich, da sich kaum neue Aspekte ergaben, nur implizit. Der nachfolgende Abriß des Inhalts umfaßt die wichtigen Aussagen des Textes und alle weiteren unklaren bzw. für die spätere Interpretation bedeutsamen Punkte. Der dabei entstandene Anmerkungsapparat ist zugleich auch meines Wissens der erste philologische Kommentar in der über 260 Jahre langen Rezeptionsgeschichte dieses Textes. Wann immer die lateinische oder englische Ausgabe zu stark von der deutschen abwich bzw. beachtenswerte Aspekte bot, habe ich die entsprechenden Stellen eingefügt und durch < > gekennzeichnet:

Asien in seiner weiten Ausdehnung habe drei "Helikons",[22] die Araber, "Brachmanen" [23] und "Sinenser",[24] von denen die Wissenschaften und Künste des Orients ausgehen. Alle diese Völker seien "durch Klima, Sprache, Sitten und Religion ungemein voneinander unterschieden", was auch auf die Medizin zutreffe. Indes, "wenn man nach den Ursachen der Krankheit fragt", stimmten sie alle darüber ein, "die Blähungen und Dünste < Flatus & Vapores; winds and vapours> als die Hauptursachen anzugeben, so daß sie mit unserm großen Coischen Lehrer (Lib. de flat.) alle moegliche Schmerzen und Leiden den Winden < flatus> zuschreiben". Als Heilmittel zögen sie ein "sanft brennendes Feuer" dem "gluehenden Eisen" vor, hielten die Vereinigung von Vulkan und Mars[25] für "ueberfluessig und unnuez und also eines nach Grundsaetzen handelnden Arztes unwuerdig" (!). Dieser dürfe "keine andre Absicht" haben, "als entweder die eingeschlossene Materie des Schmerzes < materia doloris> zu befreien, oder die schon befreite aus dem Koerper ganz heraus in die freie Luft zu bringen". Das Verfahren selbst sei eigentlich nicht neu. Die alten "arabischen, aegyptischen und griechischen Aerzte", von denen die Europäer die Heilkunst erlernt hätten, "zogen dem gluehenden Eisen angezuendete Schwaemme, die ins Feuer gebrachten Wurzeln von Struthium[26] und Aristologia[27] vor" Andere verwendeten "Schwefel" oder "Buchsbaumzweige, die mit warmem Oel angefeuchtet waren". "Wer von der Verschiedenheit der Brenmaterien und der Arten, sie zu gebrauchen, bei den Alten sich unterrichten" wolle, der solle nur "den Mercatum Pr. L.4. c1, p.162[28] und von den Neuern den M.A. Severinum[29] lesen". (§ I )

Bei den Arabern und den von ihnen beeinflußten Persern sowie den "mogolischen Indiern"[30] gäbe es "ein baumwolnes mit Wayd < Glastum> (Franzoesisch cotton bleu)[31] gefaerbtes Tuch", das als zwei Zoll langer Zylinder von 1/2 Daumen Durchmesser auf die betreffende Körperstelle aufgebracht und von oben abgebrannt würde. Das daure wohl eine Viertelstunde, nage das Fleisch ab und hinterlasse ziemliche Wunden, die der Arzt dann zum Eitern brächte.[32] Die dabei auszuhaltende "Marter" sei wohl der Grund, daß man sich dieses Verfahrens nicht so häufig bediene. Den Saft des Wayds hielten die Araber für wichtig, weil "dadurch die Kraft des Feuers nicht wenig verstärkt werde". Ihm selbst seien in Indien auch die guten Wirkungen der mit Wayd getränkten Leinwand beim Verbinden aufgefallen.

Die Brahmanen wiederum bedienten sich "mehrerer ganz verschiedner Brenmittel nach der Verschiedenheit der Krankheiten". Da jede Krankheit ihre eigene Beschaffenheit habe, sei auch "nicht jede Gattung Feuer" stets geeignet. Allerdings habe er nicht weit in ihre gehüteten Geheimnisse vordrigen können. Das gewöhnlichste Mittel jedoch seien die "Junci",[33] Binsenrohre, die in Sümpfen wüchsen. Deren Mark würde man mit dem "Oel von Leindotter", Sesamol, anfeuchten und einbrennen. Auch die "Malayer, Jawaner, Siamer" und wahrscheinlich noch andere benachbarte Nationen nützten dieses Mark.

Jenseits des Ganges fände man nun den "edelsten und unter allen am meisten ueblichsten Feuerzunder bei den Sinensern und Japanern". Dessen Gebrauch sei nach deren Kundtun älter als die Medizin selbst. Das "Moxa" genannte Mittel sei "am gemeinsten bekant, sowohl in Sina, als unter allen durch die sinesische Weisheit aufgeklärte Nationen als den Japanern, Koraeern, Quinamesen, Lukoniern, Formosanern, Cochinsinesern und Tunkinern".[34] Der Leser möge ihm, Kaempfer, erlauben, sich der japanischen Benennungen zu bedienen statt der chinesischen, weil er sich da besser auskenne. (§ II)

Es folgt eine Beschreibung der Artemisia vulgaris, dem in Japan als Jungpflanze "Futz", später "Jamoggi" [35] genannten gewöhnlichen Beifuß. Dieser würde am "Gonguatz go nitz",[36] am 5. 5. des Mondkalenders, gesammelt, an der Luft getrocknet und nach langem Lagern (bis zu 10 Jahren) "mit einem Moerser geschlagen" und anschließend mit beiden Händen "herumgetrieben und gerieben". Dabei gewönne man eine "sehr zarte und weiche faserigte Materie", die "Moxa". (§ III)

Das Brennen selbst sei auf keine Weise so "fuerchterlich" wie der westliche Cauter. "Kein gluehender Koerper faelt hier in die Augen, sondern der angenehme Duft der nur glimmenden Materie steigt in die Nase; und der Schmerz ist auch nicht sehr gros". Nur die aufgesetzten Kegel, "welche die Japaner Kawa Kiri[37] oder Hautschneider nennen, (...) erregen einen heftigen Schmerz". "Kinder und Greise, Reiche und Arme, Maenner und Weiber", alle würden "ohne Unterschied gebrant". Man pflege nun die Moxa anzuwenden "entweder um sich vor Krankheiten zu verwahren, oder die, welche man sich schon zugezogen hat, zu heilen" . Bei den "Praeservativkuren" gebrauche man "nur ganz schwache und wenige Einschnitte", ansonsten jedoch mehrere und größere, da die "boesen Duenste < vapores> tiefer heraufgeholt werden müssen". Besonders zur Vorbeugung sei das Brennen zu empfehlen und "in allen denjenigen Krankheiten, da ein eingeschlossener Dunst < vapor detentus> die Auflösung der festen Theile und Schmerzen verursacht, auch die leidenden Theile in ihren gewoehnlichen Funktionen stoert". Bei den "schwarzen Nationen, welche an den Wendekreisen wohnen" und die Moxa vor nicht langer Zeit übernommen hätten, seien die Einschnitte in die Haut tiefer, da ihre Leiden weit anhaltender "und die boese Materie tiefer verschlossen ist". Auch in den niederländischen Kolonien Indiens wisse man nun[38] um die Wirkungen gegen "gichtische Schmerzen, Podagra und rheumatische Zufaelle".[39] In diesen Fällen zerteile das Brennen "die vom Rheinwein in der Beinhaut angesezte Materie < tartari spicula; saline and tartarous particles> " und "in den gichtischen Zufällen die scharfe Feuchtigkeit < lympha acris; stagnating lymph> , welche sich in den Hoelungen der Gebeine angesezt" habe. Man müsse aber rechtzeitig und mit größeren Mengen behandeln, "ehe jene Feuchtigkeit < flatus nimium; morbid matter> die Haeute und Muskeln < membranas ac musculos> zerrissen hat". Denn sonst würden "die Gefäße sehr verlezt" und die "haarigten Zwischenraeume mit Feuchtigkeiten < humores> angefuelt", und es entstünden Geschwüre, denen man nur noch chirurgisch beikommen könne. Im allgemeinen schlage die" Brenn kur" in den kalten europäischen Ländern nicht so an wie in den heißen asiatischen. "In diesen kan der menschliche Koerper mehr von allen Arten von Ausduenstungen durchzogen werden, die Materie ist fluessiger, die Pori sind offener, die Muskeln und Haeute mehr erschlaffet". Manchntal werde der Schmerz auch nur verlagert statt aufgehoben. Denn dort, wo durch das Brennen "die boesen Feuchtigkeiten < spicula; saline particles> herausgezogen oder auch das Periostium[40] ganz weggebrant" sei, empfände man ja nichts mehr, dafür träten dann wieder an anderen Stellen Schmerzen auf. Die Brahmanen versicherten demgegenüber, daß die Schmerzen nicht mehr wiederkämen, wenn man auf Fleisch und alkoholische Getränke verzichte. So sei denn "Bushofius" wohl etwas zu weit gegangen, wenn er "die Moxa als ein ganz unfehlbares Mittel wider das Podagra angepriesen" habe. Man solle dieser Empfehlung nicht "zu viel trauen". Auch "der beruehmte Valentini,[41] Professor in Gießen, und Mitglied der deutschen naturforschenden Gesellschaft" habe sich in einem "sehr gelehrt abgefaßtem und gedruktem Schreiben an den beruehmten Cleyer" darüber beklagt. Dieses Schreiben sei Cleyer in seiner, Kaempfers, Anwesenheit überreicht worden.

Am Schluß dieses Abschnitts folgt noch ein etwas unvermittelter Hinweis, daß sich die "benachbarten schwarzen Nationen" [42] bei "epileptischen Zufaellen und chronischen Hauptbeschwerden" mehr als die Chinesen der Moxa bedienten. Sie pflegten "die ganze obere Kopfhaut mit sehr langer und breit aufgelegter Moxa auszubrennen". Da wären übel geheilt worden, welche die Ärzte schon aufgegeben hätten. (§ IV)

Allerdings seien die "Lehrer dieser Feuerchirurgie sehr uneins", "welche Orte des Koerpers aber nun nach der verschiednen Beschaffenheit der Krankheiten" gebrannt werden sollen. "Die angefuehrten Gruende bestehen meistens in Aberglauben und Einbildung". Noch mehr "aberglaeubischer Wahn aber findet sich in der Auswahl der Zeit, da man es nach den Gestirnen fuer heilsam oder schaedlich haelt, gewisse Theile des Koerpers zu brennen". Die Ansichten hierzu seien so verschieden, daß man "nur sehr wenige Zeiten zum Brennen tauglich finden wuerde".65 "Der gemeine Haufe pflegt aber gewoehnlich bei denjenigen Stellen zu bleiben, die einmal durch ein altes Herkommen gewissermaßen dazu eingeweiht, und auch in den gedrukten Tafeln angegeben sind". Die Hauptsache sei, sagt Kaempfer, die Stellen zu finden, "wo die Duenste am bequemsten abgelokt, oder die Materie der Krankheit vom leidenden Theile abgeleitet werden kan". Dies sind nach seiner "Bemerkung" am häufigsten "beide Seiten des Ruekgrads bis zu den Lenden herab" [43] (§ V).

Bei der Behandlung werden nun die mit den Vorderfingern gedrehten ein Zoll hohen Kegel "etwas mit Speichel angefeuchtet", auf die entsprechende Stelle gesetzt und mit einem "Senko" [44] genannten "brennenden kleinen sehr zarten Staebchen" entzündet. Die Wundärzte hießen Tensasi,[45] d.i. Beruehrer, "weil sie mit dem Finger denjenigen Ort ausforschen, der mit Moxa zu belegen ist". Die "Senko" fertige man aus der Rinde des "Taab" oder "Taabno ki" [46] (Lauri Japonicae) an, die man mit "Agallochi" oder dem "Calemback"[47] vermische, wobei er das Verfahren wieder bis ins kleinste Detail beschreibt.

Erstaunlicherweise hielte man aber nicht "denjenigen Ort für den bequemsten zur Austreibung der Dünste", "der dem leidenden Theile am nächsten" sei. Die "japanischen Kunstverständigen wählen oft einen ganz entfernten Ort", "der mit dem leidenden auf gar keine in der Anatomie bekante Art, sondern nur durch das algemeine Band des Koerpers zusammenhaengt". Bei Magenbeschwerden die Schulter, bei Seitenstichen die Gelenke des Rückgrades, die Muskeln des Daumens bei Zalmschmerzen[48] — zu groß die Kluft zum westlichen Prinzip des 'locus dolendi' . Da bleibt nur noch die Frage, wo ein "Anatomiker scharfsichtig genug" sei, "um hier die besondre Verbindung der Gefaeße angeben zu koennen" (§ VI).

Die Regeln seien ja sehr verschieden, man müsse auf die Körperstelle, die Zeit, die Zahl der Kegel,[49] die Lage des Körpers, die Diät des Patienten und vieles andere mehr achten. Besonders wichtig jedoch: man müsse "vor allen Dingen Sehnen und Adern < tendines cum arterias & venas> [50] unverlezt lassen". Der Kranke dürfe, nachdem der zu brennende Punkt einmal bestimmt ist, seine Lage nicht mehr verändern, "er mag nun vorher gesessen oder gestanden haben".[51] Gewöhnlich sitze man mit gekreuzten Beinen auf der Erde, die flachen Hände in den Seiten. "Wer aber an den Beinen gebrant werden sol, muß auf einem Stuhl sitzen, und die Fueße herunter und in warm Wasser halten", um die "Ausduenstung durch kuenstliche Mittel zu befoerdern". Bei schwacher Constitution nur drei Mal an einem Punkt, sonst "wohl zehn, zwanzig und mehrmal, wie es das Uebel erfordert". Falls es der Gebrannte aushält, darf man auch an mehreren Stellen gleichzeitig sein Werk verrichten. In den folgenden Tagen beschauen sich die "Feuer = Wundaerzte" die Wunde. Wenn die nicht eitern wolle, was ein böses Zeichen wäre, hülfe man mit zerstoßenen Zwiebeln nach[52] (§ Vll).

Am Schluß präsentiert er dem zweifelsohne aufs Exempel erpichten Publikum eine von den "in sinesischen und japanischen Charaktern gedrukten Tafeln", auf welcher "die in gewissen Krankheiten zu brennenden Orte angegeben und mit besondern Namen bezeichnet sind". Den dazugehörigen Text habe er (der des Japanischen eigentlich nicht mächtig war) übersetzt, "so gut es die sinesischen Verse und Philosophie erlauben wolten". Derartige Tafeln könne man "sowohl in den Buchlaeden als auch bei herumreisenden Aerzten[53] kaufen, die sie auf den Landstraßen und Maerkten absingen, um die Unwissenden anzulocken, fuer wenig Geld die so kurz gefasten Grundsaetze einer so weitlaeufigen Kunst zu kaufen".

3 Der Westen im Osten und der Osten im Westen: eine Interpretation zwischen den Kulturen

Zum tieferen Verständnis der Kaempferschen Arbeit muß ich sowohl auf die Lehren der ostasiatischen wie auch der älteren abendländischen Krankheits- und Heilkunde zurückgreifen. Im begrenzten Rahmen dieser Interpretation geschieht das nur punktuell, für einen jeweiligen Gesamtüberblick empfehle ich die Arbeiten von Lu/Needham, Porkert bzw. Siegerist.

Zu den technisch-praktischen Aspekten der Moxa und Moxibustion hatte sich Kaempfer ziemlich eingehend geäußert. Demgegenüber blieben seine Anmerkungen zur japanischen Ätiologie merkwürdig knapp, teils, weil er wohl nicht mehr darüber sagen konnte, teils aber auch, wie ich glaube, weil er sich der Fallstricke auf diesem Terrain bewußt war.

Am häufigsten führt er die "vapores" an (§ I, IV, V, VI), im Englischen schlicht mit "vapours", in der deutschen Ausgabe als "Duenste" übersetzt. Diesen Dünsten, zu denen sich an zwei Stellen (§ I, IV) noch die "flatus" gesellen, schrieben die Japaner und Chinesen die Erkrankungen des Menschen zu. Der 'vapor' ist sehr delikat, fein, fast unstofflich. Im Französischen nannte man einst auch 'Blähungen' bzw. die diesen zur Last gelegten Blutwallungen 'vapeurs' .

Ein Seitenblick auf Kaempfers Akupunktur-Traktat — genauer gesagt schildert er dort nur die "Kur der Kolik durch die Akupunktur" — zeigt Ähnliches. "Die Ursache und Materie" der Kolikschmerzen, schreibt er, "so wie aller Bauchkrankheiten ueberhaupt suchen die Japaner nicht in der Hoehle der Daerme, welchen sie wenigstens nur die geringern Grade beimessen. Sie sey, behaupten sie, in der haeutigen Substanz irgend eines Theils des Bauchs zu finden, als in den Muskeln, der Haut, die die Gedaerme umgibt, (peritoneo,) dem Netz, dem Gekroese und den Daermen selbst. Wenn diese Materie sich an einem der Orte etwas aufgehalten hat, so wird sie in einen Dunst, oder vielmehr, wie die Japaner sagen, in einen sehr scharfen Geist verwandelt, der dann jene Haeute ausdehnt, durchstoest und zerreibt. Wenn also, folgern sie nun, der Kerker dieses Geistes zerbrochen, und er aus dem engen Behaeltnisse, in dem er verschlossen war, befreyet wird; so hoeret in einem Augenblick die heftige und schmerzhafte Empfindung der Ausdehnung auf, welche man im Lateinischen zu Unrecht Colik nent, weil der Darm, wovon diese Benennung herkoemt, sehr oft unschuldig an dem Uebel ist. Diese Gymnosophisten[54] geben ihr nach Meinung der Japaner und Sineser, mit besserer Unterscheidung aller Faelle, den Namen eines Krampfes im Bauche und in den Eingeweiden".[55] Kaempfer wählte demnach die Bezeichnung 'vapor' für die besondere Modifikation einer Substanz o.ä., die sich im Körper bewegt, in Bewegung bleiben muß. Stillstand aus welchen Gründen auch immer führt zur Erkrankung. Gerade am Beispiel der Kolik sieht man, daß es sich nicht um Blähungen handeln kann, wie man leicht zu schließen geneigt wäre und wie auch Dohm interpretierte. Der Zusatz "in spiritum saepe acerrimum" schließt eigentlich jedes Mißverständnis aus, und beide übersetzer blieben hier vergleichsweise dicht am lateinischen Original: "sower spirit" bzw. "scharfer Geist". Wir sehen zugleich, daß Kaempfer sich explizit auf seine japanische Quelle beruft, daß Westliches und Östliches einander gegenübergestellt, ja sogar die Bezeichnung 'Kolik' , die aus dem gr. kolon (Grimmdarm) kommt, als irreführend disqualifiziert wird. Ganz nebenbei fällt inhaltlich sogar noch ein Hieb gegen Ten Rhijne ab. Durch das Nadeln bzw. Brennen lassen sich nun diese Stauungen auflösen, die 'Duenste' "ableiten", "austreiben", "evocare", "resolvere", bzw. wird der "Geist" aus seinem engen Behältnisse "befreyet". DieseKoliktherapie, die auch bei Ten Rhijne recht dramatisch geschildert wird, sollte noch einige Zeit durch europäische Köpfe geistern.

Interessanterweise trifft man auch bei Buschof auf ähnliche Wendungen. Er hatte als Darstellungsform das Zwiegespräch zwischen Theophilus und Theodidaktus gewählt, der im Kapitel IV auf die Frage nach dem Verwendungszweck der Moxa antwortet:

Theophilus: Befinden sie sich bei diesem Einbrennen wohl?

Theodidactus: Außerordentlich, glücklich und auch ohne jede Gefahr. Der Körper wird von kalter Feuchtigkeit und verhaltenen Winden befreit."

Und im folgenden Kapitel V heißt es:

Theodidaktus: Durch die Feuchtigkeit, die aus der kranken Stelle durch den brennenden Stoff aufgesaugt wird und größtenteils in Rauch aufgeht (...)" [56]

Auf gleichem Kurs lag desweiteren Ten Rhijne, der als Ursache der Podagra einen "bösen Wind" ausmachte (Lit. 2, S.19):

Und wieder gilt es, diesen Wind auszutreiben (Lit. 2, S. 109). Ten Rhijne war indes durch seine Inauguraldissertation "De Dolore Intestinorum a Flatu" zu sehr auf Flatulenzen fixiert, um wahrnehmen zu können, daß die Japaner nicht von dieser Art Winden sprachen.

Schon bis zu diesem Punkt ist die übereinstimmung mit Eigenschaften des ostasiatischen Qi,[57] einer Art energetischen Pneumas, auffällig. Auch dieses durchzieht — in verschiedenen Ausformungen — den menschlichen Körper: zum einen als 'seminales Qi' und 'defensives Qi'[58] durch die Trakte und Kanäle des 'Meridiansystems',[59] wie es die westliche Literatur heute nennt. Daneben gibt es natürlich noch den Blutkreislauf, in Asien früher erkannt als in Europa, in dem das 'sanguinische Qi' und das 'konstruktive Qi'[60] pulsiert. Die jeweils erstgenannte Form ist durch die Geburt vorgegeben, bei Schwächungen oder Verlust nicht mehr zu ergänzen, während sich die jeweils zweite Energieform durch Nahrungsaufnahme, Medikamente, Theraphie etc. wieder stärken läßt. Beide Zirkulationen kreuzen sich der traditionellen Lehre zufolge in einer 'großen Vereinigung' an der Stelle 'cunkou' ,[61] wo ein Austausch stattfindet. Störungen in diesen Kreisläufen durch äußere oder innere Einflüsse bringen das gesamte System aus seinem dynamischen Gleichgewicht, es kommt zu Stauungen, Blockaden im Meridian- bzw. Blutsystem, man erkrankt. Der Arzt versucht nun, solche Stauungen durch Ableiten der 'Fülle' bzw. Auffüllen der entsprechenden 'Leere'[62] in anderen zusammenhängenden Regionen das gestörte natürliche Gleichgewicht des Organismus wiederherzustellen. Da alles Wirkgeschehen noch einmal unter dem Aspekt des Polarltätspaares yin-yang[63] differenziert und darüber hinaus auch auf den Makrokosmos bezogen wird,65 entsteht ein Lehrgebäude von betätlchtlicher Komplexität.

In diesem Umfang vermochte wohl kein Europäer des 17. Jahrhunderts solche Vorstellungen nachzuvollziehen, hatte man doch erst kurz zuvor, dank Harvey,[64] von der Existenz des (großen) Blutkreislaufes überhaupt erfahren. Und bis das einmal verstanden und akzeptiert wurde! Kaempfer selbst weist darauf hin, daß die Japaner "seit ältesten Zeiten diesen Umlauf, aber nicht die Art und Wege desselben kennen" (1777/79, S. 441). Nun übersetzten die japanischen Dolmetscher aus der chinesischen Schriftsprache ins Holländische, das sie ja nur soweit beherrschten, wie man es ihnen beigebracht hatte, und sprachen von diversen Zirkulationen. Kein Ww der, daß Ten Rhijne die Trakte und Kanäle durchweg, wenn auch zwischendurch nachdenklich, als Arterien und Venen identifiziert. Auch Kaempfer scheint von den Kreisläufen nicht viel verstanden zu haben, Ten Rhijnes chaotische Akupunkturabhandlung mag ihm dazu noch Warnung genug gewesen sein.

Daß es eine "besondere Verbindung der Gefaeße" (§ VI) geben könnte, deutete er ja zumindest rhetorisch an. Ob er die membranartige Substanz, welche die Duenste umschließe (s.w.o.), als Wand solcher Gefäße, also unsere 'Trakte' und 'Kanäle' , ins Auge gefaßt hatte, vermag ich nicht abzuschätzen. Nochzumal er an einer anderen Stelle auch die Lymphe kurz ins Spiel brachte (§ IV). Doch fielen, und daran gab es auch für ihn keinen Zweifel, Behandlungspunkt und 'locus dolendi' auseinander (§ VI). Seine diesbezügliche Verwunderung zeigt, wie weit man sich bereits von den Konzepten früherer Jahrhunderte entfernt hatte. Der große Aderlaßstreit von 1514 scheint schon vergessen zu sein. Damals war in Paris der Arzt Pierre Brissot[65]'gegen das arabische Postulat aufgestanden, daß beim Aderlaß das Blut stets der dem Krankheits- bzw. Schmerzherd entgegengesetzten Stelle abzunehmen sei (Revulsion), und hatte unter Berufung auf Hippokrates ein direktes Vorgehen gefordert (Derivation). Zwar mußte Brissot außer Landes, was der Durchsetzung seiner Lehre jedoch keinen Abbruch tat. Ableitungen waren desweiteren auch mit Hilfe von Fontanellen erzeugt worden. Ein Moxibustionspunkt über dem Knie, deckte sich nach Kaempfers eigener Beobachtung mit einer Stelle, wo man "gemeiniglich" die Fontanelle setzte (Moxa- Spiegel, Kap.2 , Abschn. 7). Mehr noch: auch die japanischen Ärzte trachteten danach, eine Eiterung zu erzielen, der sie gegebenenfalls durch Einreiben mit Zwiebeln nachhalfen (s. § VII). Eigentlich gab es hier doch einige auffallende Parallelen und überkreuzungen. Eigenartig ist auch, daß im ersten Paragraphen 'flatus & vapores' als Paar figurieren, wo ein Begriff genügt hätte. Von "bösen" bzw. "verhaltenen" Winden sprachen, wie wir weiter oben gesehen hatten, auch Buschoff und Ten Rhijne. Doch was wollten die japanischen Gewährsleute bzw. die Ärztin aus Quinam (im Falle Buschoffs) sagen? Eine schlüssige Antwort fällt schwer, da sich in den Köpfen der drei Europäer vieles vermischte, aber eine Möglichkeit halte ich für nicht allzu abwegig. In den asiatischen Pathogenesen finden wir neben dem mikrokosmischen Qi in Makrokosmos sechs medizinisch-meteorologische Qi: das der trockenen Hitze, der Feuchtigkeit, der feuchten Hitze, der Trockenheit, der Kälte und das des Windes.[66] Auch diese sechs Qi, Teil des vielfältig interagierenden kosmologischen Systems, geraten zuweilen aus dem Gleichgewicht. Das 69. Kapitel des chinesischen Klassikers Su-wen (jap. Somon) beschreibt ziemlich ausführlich, was geschieht, falls irgendwo eine Störung eintritt. In Jahren zum Beispiel, in denen das 'Holz' — eines der sogenannten 'Fünf Elemente' — zu stark wird, geriete das 'Wind-Qi' in große Unruhe, wodurch wiederum das Erd-Element in Mitleidenschaft gezogen würde und die Menschen an Verdauungsstörungen, Diarrhoe, Appetitlosigkeit und Abgeschlagenheit litten. Würde in einen Jahr nun das Erd-Element zu stark, so käme es über die 'Feuchtigkeit' zu Leibschmerzen und Schwermut. Wind- und Feuchtigkeitsenergien begegnen uns weiter unten in demselben Kapitel noch einmal, wo die Wirkmechanismen bei defizitären Erscheinungen dargestellt werden. So störe ein Mangel des Holz-Elements wieder das Wind-Qi, die Menschen litten an Darmkrankheiten, Cholera, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit. Ein Defizit bein Wasser-Element löse über die Feuchtigkeit Unterleibsplethora, Abgeschlagenheit, Gelenkleiden u.a. aus.[67] Erkältungskrankheiten, Magen- und Gliederbeschwerden bilden aber ziemlich genau den Rahmen fiir die Leiden, die bei Kaempfer abgehandelt werden; auch Ten Rhijnes Kolik und Buschoffs Podagra zählen hierzu. Dies ist kein Zufall, da die Moxa mit ihrer Wärme auf der Yang-Seite steht und entsprechend allopathisch eingesetzt wurde. Sehr wahrscheinlich kamen auf die Fragen der Europäer nach den Krankheitsursachen Sequenzen wie die oben skizzierten zur Sprache. Auf das Astrologische wollte sich niemand einlassen, Kaempfer spricht sich explizit gegen solche Theorien aus (§ V). Was blieb, waren 'Winde' , 'Feuchtigkeit' und 'Dünste' als allgemeinste Ursache. Daß Makro- und Mikrokosmos im Nu vermengt wurden, ist angesichts der Sprachschwierigkeiten und der Tatsache, daß es in beiden ein 'Qi' gibt, nur allzu verständlich. Nochzumal dieser Kurzschluß durch einige abendländische Analogien gefördert worden war, auf die ich weiter unten zu sprechen komme.

Warum erscheint dann aber einmal der 'spiritus' , der auch bei Ten Rhijne zu finden ist, dem Prediger Buschoff hingegen nicht beistand. Im Kontext gedeutet, liegt hier m. E. die Nahtstelle zwischen Mikro- und Makrokosmos. Spiritus ist also der wenig reflektierte Reflex auf die Ausführungen zum körperinternen Qi, das mit den meteorologischen Qi gleichgesetzt wurde. Doch speziell im Hinblick auf die Kaempfersche Abhandlung darf man nicht völlig ausschließen, daß ihm hier die "Geister der Gestirne (siderum spiritus)" hereingerutscht waren, die er in der übersetzung des japanischen 'Moxa-Spiegels' (Kap. 2, 1) beschreibt. Denn auch deren jeweiliger Aufenthaltsort ist im Hinblick auf die Prophylaxe bzw. Heilung überaus wichtig.

Nun hieße es, sich mit der halben Wahrheit zufriedenzugeben, wenn man die Interpretation hier abschlösse. Der Sprung von Wind und Qi zu flatus, der Flatulenz und den Dünsten fiel gar nicht so schwer, wurde hier doch zugleich Fremdes mit Vertrautem 'identifiziert' . Als Physicus der Barockzeit, in der man durch neue Denkansätze und Methoden das Alte mehr und mehr überwand, kannte sich Kaempfer zweifellos in der jüngeren und älteren Tradition seiner Disziplin ein wenig aus. Ambroise Paré s Werk beispielsweise könnte ihm sogar im fernen Nagasaki einmal begegnet sein.[68] Die Werke Galens (etwa 129-199)[69] repräsentierten jahrhundertelang die Medizin schlechthin, und die älteren griechischen Medizintheorien hatte er wahrscheinlich in der lateinischen übersetzung gelesen. So nimmt es kaum Wunder, daß er an dieser Stelle auf den großen Coischen Lehrer und dessen (!) Werk über die Winde, Liber de flatus, hinweist, wo ja in ähnlicher Weise" alle moeglichen Schmerzen und Leiden den Winden" zugeschrieben werden. Gerne würde ich ihm zugestehen, daß er ganz von alleine darauf erfallen war, gäbe es nicht wieder einen allzu ähnlichen Kommentar des von ihm totgeschwiegenen Ten Rhijne, der am Ende des vierten Abschnittes seiner Ausführungen aufzählt, bei welchen Krankheiten die Akupunktur angewandt würde, bei "Kopfschmerzen, [...] bei Ruhr und Cholera, bei Kolik und anderen Leiden, die aus Winden der Eingeweide rühren. Bei letzterer Indikation sind Japaner und Chinesen Anhänger 'es Hippokrates nach der Lehre, die D. Senex Lib. de flatus überliefert. Die Winde ziehen nämlich sehr oft zwischen der Haut und den versteckten, aber für sie offenen Gängen hindurch (wie es sie ja unter den Schulterblättern ziemlich häufig gibt) und verursachen sehr oft Zerreißungen oder Erschlaffen der Glieder. Noch genauer als unsere Zeitgenossen haben das die Chinesen und auch die Japaner bemerkt, wie aus dem vorhergehenden ziemlich deutlich zu ersehen ist." Die Patenschaft Ten Rhijnes drängt sich um ein weiteres auf, wenn wir uns noch einmal Kaempfers Einleitung in die Akupunktur der Kolik ins Gedächtnis rufen.

Was war denn nun — abgesehen von den aufschlußreichen Parallelen zwischen Kaempfer und Ten Rhijne — geschehen? Etwas Unbekanntes zu erklären, bedeutet im Grunde nichts anderes als dieses Neue in ein altes, bekanntes System einzugliedern. Und hierzu bot sich die Lehre von den Winden — unserem Hippokrates von Kos zu Unrecht zugeschrieben — ebenso an wie die Humoralpathologie.

Die Abhandlung " über die Winde" ,[70] eine der vielen Schriften aus dem hippokratischen Korpus, zählt sicher nicht zu den köstlichsten Früchten des Altertums. Wichtig für uns ist nur, daß sie den Wind, Atem im Körper und den Wind, die Luft außerhalb des Körpers[71] zum Grundprinzip erklärt, das alles — Wasser, Feuer, die Adern usw. — durchdringt. Krankheiten entstehen, wenn dieser 'Wind' zu kalt, zu heiß, zu dünn, zu dicht, verunreinigt oder falsch zusammengesetzt ist. Mit der philosophisch-naturkundlichen Entfaltung wandelt sich nun dieses Pneuma vom Wind, Atem zur Kraft, die den Atem regelt, bei den Pneumatikern[72] zur Lebenskraft schlechthin, im Christentum weiter zum Geist, zur Einwirkung Gottes. Galenos flocht dann den griechischen Traditionsstrang geschickt in die Humoralkonzepte ein und konstatierte, daß Störungen im Pneuma zu Krankheiten führten, sei es mit, sei es ohne Beteiligung der Säfte. Im Mittelalter sprach man dann sehr oft vom spiritus, ein Begriff, den der — wahrscheinlich jesuitische Übersetzer in Cleyers "Specimen medicinae sinicae" nicht zufällig für das 'Qi' in seinen chinesischen Texten gewählt hatte. Paracelsus (1495-1544)[73] inthronisierte den 'Archeus' , und im 'Animismus' von Stahl (1660-1734)[74] ist die 'Lebenskraft' schließlich aller Metaphysik entkleidet, zugleich auch losgelöst von der Materie.

So gesehen müssen diesen Europäern des 17. Jahrhunderts die Erklärungen der japanischen Dolmetscher und Ärzte in so manchem Punkt ziemlich ungereimt vorgekolumen sein, andererseits auch irgendwie sehr vertraut. Zudem zeitigen selbst heute noch die Anstrengungen westlicher Autoren kaum bessere Resultate: "Energie Tsri", "ch' i", "Fluidum", "Pneuma", "energy", "vital force".

Nun stößt man bei Kaempfer noch auf einige weitere Termini wie 'materia doloris' , 'materia peccans' , 'spicula' , 'lympha acris' , 'humores' usw. Anders als bei den Winden und Dünsten findet man hier so leicht kein ostasiatisches Korrelat.

Humores sind die Grundsäfte des Menschen, im Viererdenken der pythagoreischen Schule auf Blut (sanguis), Gelbe Galle (cholera), Schwarze Galle (melancholia) und Schleim (phlegma) begrenzt, jeweils dem sie produzierenden Organ, den Jahreszeiten, den Elementen (Luft, Feuer, Erde, Wasser), den Primärqualitäten (Hitze, Trockenheit, Kälte, Feuchtigkeit) und schließlich den 'Temperamenten' zugeordnet, so daß auch der Okzident mit einer ansehnlich komplexen Theorie aufwarten konnte, welche gleichermaßen auf eine allophathische Behandlung abzielte.[75] Die theoretisch noch notwendige treibende Kraft nannte man angeborene Wärme (calidum innatum), ihr Sitz war das Herz, das nun nach und nach zum entscheidenden Organ im 'Selbst-Bewußtsein' des Europäers werden sollte. Das calidum innatum setzte die Produktion der Kardinalsäfte in Gang, mischte sie, hielt das Gleichgewicht aufrecht. Doch zuweilen verursacht eine falsche Lebensweise, das Wetter o. ä. Abweichungen von der rechten Mischung (Dyskrasie), es entsteht, was man später die sündige Materie (materia peccans) nannte. Diese muß ausgetrieben werden. Oft besorgt das der Körper durch die innate Wärme nach einer Kochung (pepsis) selbst, andern falls werden ärztliche Maßnahmen notwendig.

Neben den humoralpathologischen Termini werden jedoch 'Schärfen' , die 'lympha acris' und ein 'flatus nimius' erwähnt, welche die Einflüsse der sich entfaltenden Chemie andeuten. Da man im 15./16. Jahrhundert mehr und nehr chemische Einsichten gewann, gab es eine gewisse Tendenz, auch das pathologische Geschehen als chemischen Vorgang zu verstehen (Iatrochemie). So postulierte Paracelsus gegen die vier humores drei chemische Prinzipien (Salz, Quecksilber, Schwefel) und den oben erwähnten 'archeon' , den 'Urmeister' . Aus dieser Quelle kam auch das 'Tartarische' , dessen Kaempfer sich in der Wendung der 'tartari spicula' bediente. Nach dem mythologischen Abgrund Tartaros, in den Zeus seine Widersacher stürzte, hatte Paracelsus die 'tartarischen Krankheiten' benannt, bei denen sich Konkremente an Gefäßwänden, Gelenken usw. ablagern. Tartaros hieß nun auch der Weinstein. Als Spiculum — eigentlich 'Stachel einer Biene, Spitze' — bezeichnete man auch die kleinen Silikonkristalle im Gewebe von Schwämmen. Da Kaempfer die Ablagerungen des Rheinweins beschreibt (§ IV), meinte er daher die Weinsäurekristalle, die man beim Verdunsten von Wein leicht beobachten kann.

Der Begriff der Schärfe entstand, als man den Unterschied zwischen Säure und Alkali feststellte. Gerade um die Zeit Kaempfers gewannen die Arbeiten von Herman Boerhave (1668-1738) vorübergehend großen Einfluß, der in seiner Lehre auch die iatrochemischen Konzepte des Franciscus Sylvius integriert hatte.[76] Krankheiten, so hieß es nun, beruhten auf einer sauren bzw. alkalischen 'Schärfe' des Blutes, man müsse also dementsprechende alkalische bzw. saure Heilmittel anwenden. Die Lymphgefäße hatte vor nicht allzu langer Zeit Caspar Aselli (etwa 1581-1626)[77] als 'Milchadern' entdeckt. Deren Verbindungen waren dann hauptsächlich durch F. Ruysch (1631-1738) um 1665 bekannt geworden. Entsprechend wenig wußte man noch um ihre Funktionen. Und um so freier durfte man mit ihr spokulieren, wie Kaempfers 'scharfe Lymphe' illustriert.

Alle Termini dieser zweiten Gruppe haben mit der fernöstlichen Philosophie so gut wie nichts zu tun, ja, mir scheint sogar, daß Kaempfer durch sie nur den Umfang und Stand seines Fachwissens demonstrieren wollte. Zum einen treten sie zu gehäuft im vierten Paragraphen auf, zum anderen hatte er diese Observatio ursprünglich für die Inauguraldisputation in Leyden formuliert. überdies dürfte gerade im 17. Jahrhundert der Hinweis auf Hippokrates allein zur Besänftigung des Mißtrauens einer Lehre so ferner Herkunft gegenüber nicht mehr ausgereicht haben. Es galt, die eigenen Beobachtungen als wertvoll und nutzbar herauszustreichen, insbesondere die Sanftheit der Beifußkegelchen im Vergleich zum westlichen Glüheisen. Die Anmerkungen, zu denen sich Dohm genötigt fühlte, belegen, wie provokativ Kaempfers Ausführungen wirkten. Man mußte also über die Hinweise auf gleichartige Ansätze in der westlichen Klassik hinaus versuchen, sie in Begriffe des eigenen Zeitalters zu fassen oder zumindest die Richtung andeuten, in der das geschehen könnte. Und so hatte denn Kaempfer den Zugang zum fremden Denken auf drei Wegen zu eröffnen versucht:

(b) durch die übertragung östlicher Termini auf westliche 'Äquivalente' wie im Falle der vapores und flatus, um den Gegenstand aus der Ferne in die Nähe zu rücken;

(c) und durch Hinweise in rein westlicher Fachterminologie zur weiteren Integration in den eigenen aktuellen Forschungshorizont.

Das war unter seinen Bedingungen kein übles Verfahren, doch fehlten ihm alle Möglichkeiten, um festzustellen, inwieweit seine Interpretation, sein Verständnis korrekt war. Gerade die oberflächlichen Parallelen verhinderten so möglicherweise eine intensivere Auseinandersetzung mit den japanischen Erklärungen. Die Leser jener Zeit werden wohl eine ziemlich deutliche Vorstellung von der Technik der Moxibustion gewonnen und sich hinsichtlich der Ätiologie in einer gewissen (falschen) Sicherheit gewogen haben, von den philosophischen Grundlagen der ostasiatischen Heilkunde waren sie wie Kaempfer meilenweit entfernt.

4 Zum Moxa-Spiegel selbst

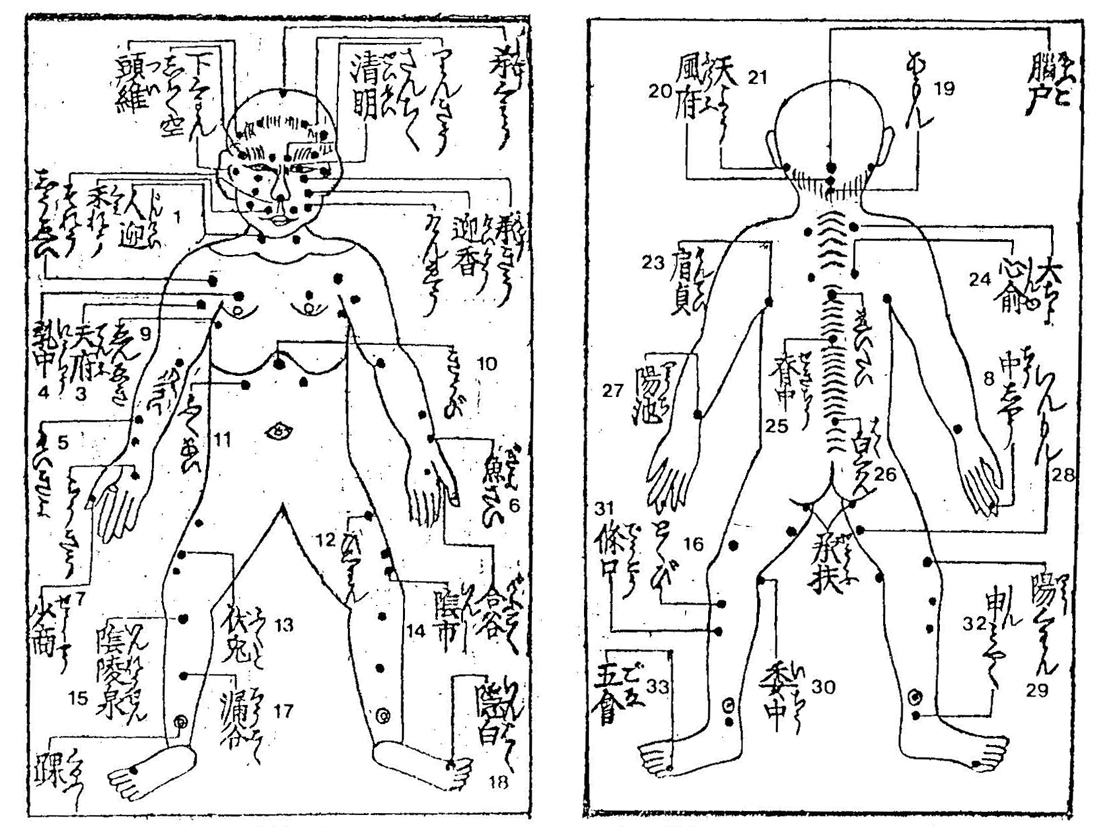

Daß sich Siebold oder irgend ein anderer diesen 'Spiegel' jemals längere Zeit vor die Nase gehalten haben, wage ich zu bezweifeln. Meines Wissens hat es bislang niemand unternommen, die Angaben in Text und Abbildung gründlich zu überprüfen. Dies wohl nicht zuletzt infolge des geringen Interesses der aufblühenden europäischen Medizin im 19. Jahrhundert an solch 'exotischen Methoden' , bei der Illustration (Abb.1) lag es darüber hinaus auch an den fast unleserlichen Schriftzeichen. Lediglich Lu Gwei-Djen und Joseph Needham[78] bieten zu einigen Charakteren Interpretationsvorschläge an. Mit 'chinesischen' Augen allein ist indes die Entzifferung kaum zu leisten.

|

| Abb. 1 "Urendum locorum Speculum" (Kaempfer 1712, S. 601) |

Doch zunächst einmal der Text aus der Dohmschen deutschsprachigen Ausgabe von 1777/1779. Kaempfer hatte bereits in die eigentliche übertragung des japanischen Urtextes eigene Kommentare eingefügt, die nachfolgend in italisch gesetzt sind. Alle in Form von Fußnoten gegebenen Erläuterungen stammen von mir.

Erstes Kapitel.

Kju sju Kagami[79] d. i. ein Spiegel der Orte, welche gebrant werden muessen.

Es enthaelt die Brenmethode, welche in gewissen Saetzen (eigentlich Versen) [80] enthalten ist, aus welchen jeder das ganze Geschaeft des Brennens erkennen kan.

1 ) Bei dem Kopfweh, Schwindel, Ohnmachten,[81] Dseoki[82] (Dseoki ist eine sehr starke Entzuendung (phlegmone) des Gesichts und eine Japan eigenthuemliche Folge des Scorbuts. Bei Personen, welche damit behaftet sind, entsteht oft aus ganz geringen Ursachen, wie z.E. durch izs Bad, einen Ransch, heftige Bewegung, ein Aufschwellen und eine große Hitze des ganzen Gesichts. Nicht selten folgt hinterher auch Augenkrankheit) und bei der durch haeufigen Anfal von Dseoki entstandnen Verfinsterung der Augen; bei den Hueftschmerzen, den Folgen des Kopfwehes; bei der Engbruestigkeit und schwerem Brustauswurf; in allen diesen Faellen ist es gut, denjenigen Theil des Koerpers zu brennen, den sie Koko[83] nennen.

2 ) In Kinderkrankheiten, besonders bei aufgeschwollenem Bauch, Diarrhoeen,[84] Mangel des Appetits, der Kraetze, Abhaeutung der Nase; auch bei dem Nachtsehen erwachsener Personen,[85] muß der Ort Sjuitz oder der elfte Wirbel des Ruekgrads[86] von beiden Seiten mit funfzehn bis sechzehn verschiednen Portionen der Moxa gebrant werden, da man zwischen den beiden zu brennenden Orten allemal 11/2 Sun[87] Raum laest. (Sun ist ohngefaehr zwei oder drei Fingerbreit. Hierbei ist auch noch zu bemerken:

Erstlich. Der Ort Sjuitz, d.i. der elfte, hat den Namen von der Zahl des Wirbels, des Rueckgrads, an desserz beiden Seiten gebrannt wird. Man faengt aber von dem vierten Halswirbel hiebei zu zaehlen an, vor demjenigen naemlich, der vor den uebrigen hervorragt, wenn man den Kopf etwas vorueber auf die Brust beugt. Und eben diese Zaehlung ist auch bei den uebrigen hier vorkommenden Angaben zu verstehn.

Zweitens. Sun ist das gewoehnliche Laengenmaaß in diesem Reich, die Kaufleute bedienen sich eines laengern, die Kuenstler und Handwerker eines kleinern. Bei dem Brennen aber sieht man weder auf das eine noch das andre dieser Maaße; sondern hier ist Sun die Laenge des zweiten Gliedes des Mittelfingers der Person, welche gebrant werden sol, man nimt sie als den Maaßstab an, der mit ihrem Koerper in der besten Proportion steht.

3 ) Bei dem Uebel Sakf[88] (d.i. dem chronischen Bauchschmerzen, der nach kurzer Unterbrechungg allemal wiederkoemt) Senki,[89] (d.i. den endemischen Colikschmerzen), Sitbakf,86 (d.i. in Leibschmerzen, die von Wuermern herruehren) brent man an beiden Seiten des Nabels, ohngefaehr in dem Umfang von zwei Sun; dieser Ort wird Tensu[90] genant,

4 ) Sowohl bei dem Ausbleiben als dem zu starken Flus des Monatlichen, bei dem weißen Fluß, bei der gueldnen Ader[91] und den Geschwueren derselben; bei dem Tekagami[92] (d.i. bei einem chronischen Schnuppen, der periodisch wiederkoemt) muß der Ort Kisoo no Kitz[93] an beiden Seiten mit fuenf artemisialischen Kuechleins gebrant werden. Um diesen Ort zu finden, faehrt man in gerader Linie vom Nabel vier Sun herab, und denn zu beiden Seiten wieder vier Sun, so daß zwischen den beiden zu brennenden Punkten ein Zwischenraum von acht Sun bleibt.

5 ) Bei schweren Geburten muß die aeußerste Spitze des kleinsten Zehen am linken Fuß[94] mit drei Kegeln gebrant werden.

6 ) Bei dem Mangel von Milch brent man der saeugenden Person gerade die Mittelstelle zwischen den Bruesten[95] mit fuenf Portionen der Moxa.

7 ) Bei der Gicht und dem Hueftweh[96] ,so auch in allen Schmerzen der Beine, und in der Strangurie,93 brent man an den dicken Beinen, etwa drei Sun ueber dem Knie[97] (an dem Orte, wo man gemeiniglich die Fontanelle[98] anzubringen pflegt) mit ohngefaehr elf Kegeln.

8 ) Bei Aufblaehung und Schmerzen des Bauchs; bei Magenkraempfen, die aus eintaegigem hitzigem Fieber entstehen,[99] und bei verlornem Appetit brent man mit sechs Kegeln vier Sun ueber dem Nabel,[100] in gerader Linie.

9 ) Bei dem Hueft und Knieweh, bei Schwaeche und Ermattung der Gebeine, ueberhaupt bei algemeinem Gliederwehe und Schwaeche des ganzen Koerpers, muß Fusi [101] gebrant werden. (Fusi heist der Ort an beiden Hueften, den man gerade mit der Spitze des Mittelfingers beruehrt, wenn man die Arme in ihrer natuerlichen Lage mit ausgestrekten Haenden herabhaengen laest.)

10) Wer mit Verhaertung der Seiten, kaltem Schauer, und abwechselndem Faulfieber[102] behaftet ist, laest sich den Ort Seomon[103] brennen. (Seomen ist dicht unter der letzten falschen Rippe, das Brennen derselben verursacht einen kaum ertraeglichen Schmerz.

Ich wuerde Schomon oder Sjomon schreiben, wenn man nicht in der Japanischen Aussprache ein ganz kurzes e hoerte.[104]

11) Wer an der Gonorrhaea[105] leidet, muß sich in der Mitte des Orts Jokomon[106] brennen lassen. (Jokomon heist der Ort ueber der Schaam, zwischen dieser und dem Nabel gerade in der Mitte.)

12) Wer dem Catarrh, Nasenbluten oder Schwindeln unterworfen ist,[107] wird Huelfe finden, wenn er den Ort Fuumon[108] mit 50 bis 100 Kegeln (an eben demselben Orte nach einander) brennen laest. (Fuumon ist die Gegend des Kreuzbeins (Os sacrum).)

13) Wer mit schmerzenden Geschwueren am Hintern geplagt ist, muß sich mit einem Kegel brennen lassen drei Sun vom aeußersten Ende des Schwanzbeines[109] (Os cocsygis)[110] (Auch dies schmerzt sehr./)

14) Bei dem Austreten des Mastdarms muß das Schwanzbein selbst gebrant werden.[111]

Zweites Kapitel.

1 ) Nindsin (die Geister der Gestirne)[[112]] halten sich zur Fruehlingszeit um den neunten Wirbel des Rueckgrads auf; im Sommer um der fuenften, im Herbst um den dritten; im Winter um den vierzehnten uno an beiden Hueften. Man darf daher alle diese Orte in den angegebnen Zeiten nicht brennen.

2 ) Bei dem Wechsel der Jahreszeiten darf man weder in Seomon noch in der Gegend des vierzehnten Wirbels des Ruekgrads brennen. Denn das Brennen wuerde alsdenn nicht nur durchaus nicht nuetzen, sondern vielmehr durch Vermehrung und Reizung der Krankheit schaden.

3 ) Bei regnichtem, nassem oder zu heißem Wetter, auch an ganz kalten Tagen muß man sich schlechterdings alles Brennens enthalten.

4 ) Drei Tage vor dem Brennen und sieben Tage nach demselben muß man sich alles Beischlafs enthalten.[113]

5 ) Wer sich heftig erzuernet hat, lasse sich ja nicht eher brennen, bis er voellig wieder besaenftigt ist. Ein sehr Ermuedeter, oder wer eben eine sehr schwere Arbeit verrichtet hat, muß nicht gleich nachher gebrant werden; auch nicht ein Hungriger, und einer, der sehr viel gegessen hat.

6 ) Sacki,[114] (das einheimische, fette, geistige, aus Reis verfertigte Getraenk) zu trinken, ist vor der Operation schaedlich, nach derselben aber gut und heilsam; weil es die Lebhaftigkeit des Geistes und den Umlauf des Bluts befoerdert. (Die Japaner kennen seit den aeltesten Zeiten diesen Umlauf, aber nicht die Art und Wege desselben.)[[115]]

7 ) Man muß wohl wissen und beobachten, daß ein mit Moxa Gebranter drei Tage nachher kaltes Bad von sueßem Wasser gebrauchen muesse.110 (Die Japaner bedienen sich desselben und besonders des Dampfbades fast taeglich, wodurch, wie ich glaube, die Venusseuche[116] noch etwas abgehalten wird, die sonst die ganze Nation ausrotten mueste.

8) Die Arzeneien sind zu Heilung wirklicher Krankheiten, das Brennen zu Praeservativkuren dienlich. Auch ein ganz Gesunder thut indes wohl, auch im zweiten und achten Monat (Maerz uxd September) sich brennen zu lassen. (Die durch glueklichen Einfluß der Gestirne, als gute Brentage ausgezeichnete, werden in den Calendern bemerkt.)

9 ) Der Brenarzt muß besonders den Puls[117] genau untersuchen, und wenn er ihn geschwinder findet, als es billig seyn solte, muß er mit besondrer Vorsicht verfahren, weil es ein Beweis ist, daß sein Patient einen Catarrh hat.

10) Wer brenen wil, muß die zum Brennen bestimte Ort nach Saku85 und Sun messen und auswaehlen. Zum Maaßstab des Sun nimt man das mittlere Glied des Mittelfingers; bei den Maennern der linken, bei den Weibern der rechten Hand.

Drittes Kapitel.

Eine Frau, welche nicht gern empfangen wil, muß sich den Nabel mit drei artemisialisschen Kegeln brennen lassen.[118]

Viertes Kapitel.

Eine unfruchtbare Frau, welche Kinder zu haben wuenscht, muß sich an beiden Seiten des ein und zwanzigsten Wirbels des Ruekgrades[119] mit elf Kegeln brennen lassen.

Während der Arbeit an diesem Spiegel wird der japanische Dometscher die einzelnen Krankheiten geschildert und Kaempfer einen passenden westlichen Terminus gewählt haben, gegebenenfalls übernahm er auch einfach die Beschreibung. Mir mangelt es an medizinischer Kompetenz, um den Inhalt der betreffenden Begriffe im Europa und Japan des 17. und 18. Jahrhunderts zu rekonstruieren. Viele sind — allerdings vielfach umdefiniert — noch heute gebräuchlich, der Leser dieses Jahrhunderts steht in einem mehrfachen Dilemma. Wir haben jedoch die klassische asiatische Fachliteratur mit ihren Angaben zu jedem einzelnen Punkt und können aus der Form der Begriffe nicht wenige Termini in 0st und West direkt aufeinander beziehen. Einige knappe ethymologische Hinweise in den Anmerkungen sollen dieses philologische Vorgehen stützen helfen und zugleich zeigen, wie sehr die antike 'Säftelehre' ihren sprachlichen Niederschlag in der westlichen Nomenklatur hinterlassen hat.

Insgesamt gibt der Moxa-Spiegel einige — bei weitem nicht alle — Anweisungen der ostasiatischen Brennlehre korrekt wieder. Daß man zum Teil auf Anhieb den dahinter stehenden japanischen bzw. chininesischen Ausdruck erkennt, zeugt für hartnäckiges Bemühen Kaempfers und seines jungen Beistandes. Anders sieht es leider bei seiner beigefügten Tafel aus.

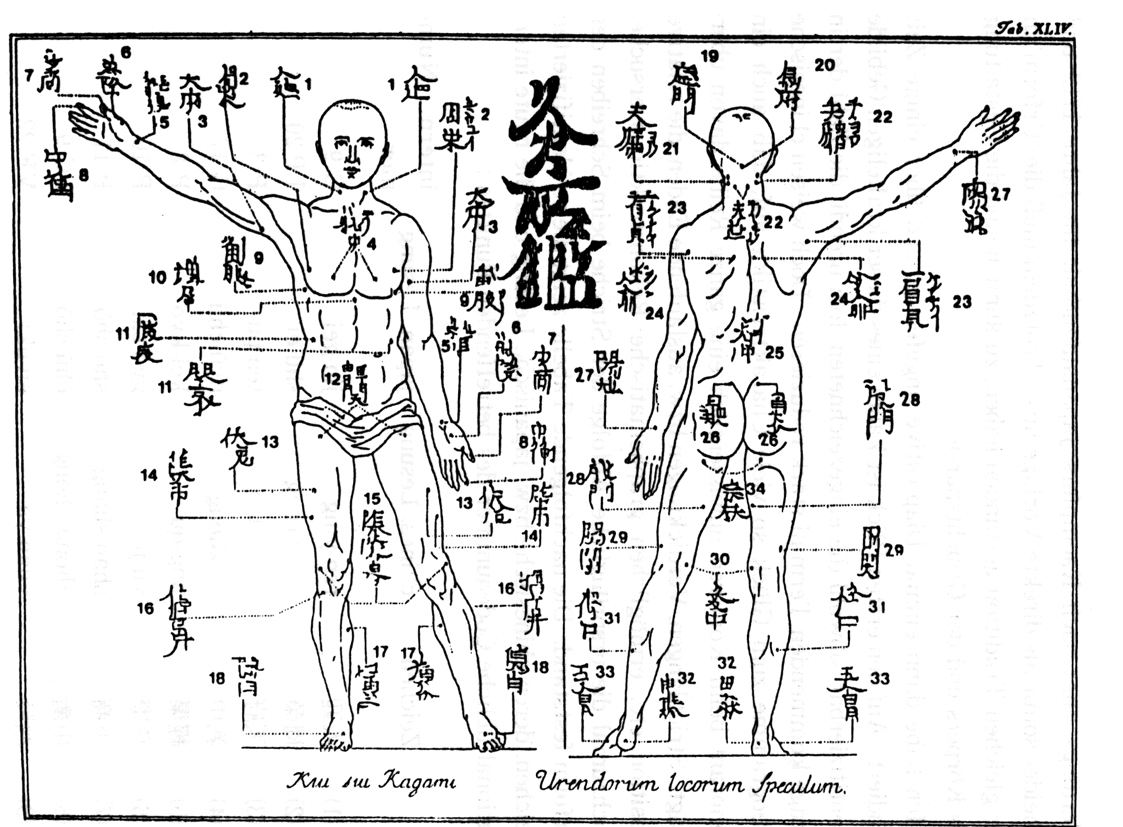

6 Ikonographische Traditionen

Die Illustration gibt ihre Geheimnisse nicht so schnell preis, da Kaempfers Kupferstecher, F.W. Brandshagen,[120] nicht zu den Meistern seiner Kunst zählte. Zudem mußte er ja die ihm strukturell unklaren Gebilde seitenverkehrt auf die Platte bringen, per Hand selbst heute kein leichtes Unterfangen. Wer mit der asiatischen Literatur vertraut ist, wird sich desweiteren über die griechischen Proportionen, das Stand- und Spielbein der Figur in der deutschen Ausgabe von 1777 wundern. Erst bei der — heute schwerer zugänglichen — Abbildung von 1712 werden die Einflüsse der östlichen Tradition klar: der Körper ist gedrungen, muskulös, beide Beine stehen fest auf dem Boden, die Arme sind gesenkt. Das Lendentuch von 1777/79 gleicht hier noch dem japanischen fundoshi,[121] auch der Kopf wirkt runder. Das Schraffieren jedoch war im Fernen Osten ungebräuchlich.

|

| Abb. 2 "Urendum locorum Speculum" (Kaempfer 1777/79, Anhang IV) |

Leider habe ich bislang keine Spur eines "Moxa-Spiegels" in Japan entdeckt, der Kaempfer als Grundlage gedient haben könnte. Einzig eine Figur aus der 'Nützlichen Aufzeichnung der Akupunktur und Moxibustion' , dem "Shinkyû Chôhôki" kommt dem frühen Kupferstich sehr nahe. Dieses von Hongô Masahô verfaßte Kompendium erschien allerdings kurz nach Kaempfers Japanaufenthalt im Jahre 1719 und scheidet somit als direkte Vorlage aus. Trotzdem muß die 'Urform' in der gleichen Tradition gestanden haben, zu ähnlich sind die Gestaltung des Körpers und der Gesichtspartie.

Ich habe dann einmal Diapositive angefertigt und über einige Zei studiert. Auf den ersten Blick ist kaum eines dieser krakeligen Gebilde identifizierbar, obwohl die eingezeichneten loci urendi die Zahl der in Frage kommenden Termini stark reduzieren. Doch weisen chinesische Ideogramme zum Glück so viele Charakteristika auf, daß auch ein Ignorant beim Kopieren unwissentlich eine ganze Reihe davon überträgt. Strichlängen, Verdickungen bzw. auslaufende Enden, die relative Position etc. ermöglichen graphematische Rekonstruktionsversuche, nochzumal die ursprüngliche Abfolge der Striche beim Schreiben der Urform feststand. Die nachfolgende Tabelle zeigt die so identifizierten Zeichen, deren chinesische bzw. japanische Lesung und die heute international übliche Codenummer des betreffenden Punktes:

| Zeichen | chines. Lesung | japan. Lesung | intern. Nummer | |

| (1) | 人迎 | ren-ying | jin-gei | G9 |

| (2) | 周榮 | zhou-rong | shû-ei | LP 20 |

| (3) | 天府 | tian-fu | ten-pu | P 3 |

| (4) | 乳中 | ru-zhong | nyû-chû | G 17 |

| (5) | 經渠 | jing-qu | kei-kyo | P 8 |

| (6) | 魚際 | jmg-qu | gyo-sai | P 10 |

| (7) | 少商 | shao-shang | shô-shô | P 11 |

| (8) | 中衝 | shao-shang | chû-shô | PC 9 |

| (9) | 淵腋 | yuan-ye | en-eki | VF 22 |

| (10) | 鳩尾 | jiu-wei | kyû-bi | JM 15 |

| (11) | 腹哀 | yuan-ye | fuku-ai | LP 16 |

| (12) | 髀関 | bi-guan | hi-kan | G 31 |

| (13) | 伏兎 | (Femur) fu-tu | fuku-to | G 32 |

| (14) | 陰市 | yin-shi | in-shi | G 33 |

| (15) | 陰陵泉 | yin-ling-quan | yin-ryô-sen | P 9 |

| (16) | 犢鼻 | du-bi | toku-bi | G 35 |

| (17) | 漏谷 | lou-gu | ro-koku | LP 7 |

| (18) | 隠白 | yin-bai | in-paku | LP 1 |

| (19) | ア門 | ya-men | a-mon | TM 15 |

| (20) | 風府 | feng-fu | fû-fu | TM 16 |

| (21) | 天牖 | tian-you | ten-yô | T 16 |

| (22) | 天柱 | tien-zhu | ten-chû | VU 10 |

| (23) | 肩貞 | jian-zhen | ken-tei | IT 9 |

| (24) | 心腧 | xin-shu | shin-yu | VU 15 |

| (25) | 背中 | ji-zhong | seki-chû | TM 6 |

| (26) | 白環[腧] | bai-huan-(shu) | hak-kan-(yu) | VU 30 |

| (27) | 陽池 | yang-chi | yô-chi | T 4 |

| (28) | 殷門 | yin-men | in-mon | VU 51 (VU 37) |

| (29) | 陽關 | yang-guang | yô-kan | VF 33 |

| (30) | 委中 | wei-zhong | i-chû | VU 54 (VU 40) |

| (31) | 條口 | tiao-kou | jô-kô | G 38 |

| (32) | 申脈 | shen-mo | shin-myaku | VU 62 |

| (33) | [地]五會 | (di)-wu-hui | (ji)-go-e | VF 42 |

| (34) | 承扶 | cheng-fu | shô-fu | VU 50 (VU 36) |

Manche Punkte und damit auch deren Bezeichnung

kommen, um die Achse der Körpermitte gespiegelt, zwei Mal vor. Desweiteren

stellte sich heraus, daß auf der rechten Seite einiger Zeichen die

sinojapanische Lesung in japanischer Katakana-Silbenschrift angegeben ist (Nr.

2, 9, 21, 22, 23, 24). Daß jegliche Deutung durch eine graphematische

Analyse gestützt werden sollte, erkennt man am Beispiel der Hinterhauptregion.

Dort finden sich in der Vergrößerung weitere, nicht bezeichnete

Punkte, bzw. ist auch die Zuordnung der Namen nicht korrekt. Fû-fu (TM

16) und A-mon sind auf denselben Ort bezogen, liegen in Wirklichkeit aber

getrennt untereinander. Die beiden Punkte Ten-chû (VU 10) sollten

eigentlich links und recht von A-mon auf gleicher Höhe liegen. Den linken

verbindet eine sinnlose Linie zu einem Punkt in der Mitte, wodurch sich die

Benennung verwirrt. In der deutschen Ausgabe von 1777/79 wurde dies auch prompt

mißverstanden. Dieser dritte unbezeichnete Punkt ist Dai-tsui (TM 14,

chin. Da-zhui: 大椎). Die Bezeichnung Ten-yô (T 16) wurde je zwei, also insgesamt

vier Punkten unterhalb der Ohren zugeordenet, tatsächlich handelt es sich

jedoch nur um den jeweils unteren Punkt. Da die Rückansicht ausgesprochen

dilettantisch gestochen ist,wage ich nicht, den so verbleibenden zwei Stellen

ihren Namen zuzuweisen. Ferner wurden den beiden Punkten der Listennummer 15

eindeutig die Zeichen 'In-ryô-sen' zugeordnet, doch liegen sie auf der

Außenseite der Kniegegend, nicht innen. Dort befinden sich zwar zwei Punkte

Yô-ryô-sen,[122] da die Figur von 1712 indes keine genaue räumliche Lokalisierung

erlaubt, habe ich der ersten Interpretation den Zuschlag gegeben. Desweiteren

hatte man den Punkt Chû-shô (Listennummer 8) vom Mittelfinger auf

den Zeigefinger verlegt.

Eigenartigerweise gibt es in der Kaempferschen Tafel keinen einzigen Punkt, der im Text selbst zur Sprache käme, obwohl sie doch diesen illustrieren sollte. Mehr noch: als ich in diversen japanischen und chinesischen Quellen die einzelnen Punkte auf ihre Indikationen überprüfte, stieß ich zu meiner überraschung häufig auf Hinweise, daß man die betreffende Stelle 'nicht brennen solle' oder 'könne', daß sie sich dazu 'nicht eigne',das 'Moxibustieren verboten' bzw.'tabu' sei (Abb.4).[123] Nun waren sich zwar auch die 'alten' Kapazitäten keineswegs einig, worauf auch Kaempfer hinwies, doch ist an diesen Stellen — aus anatomisch-physiologischen Gründen — zumindest Vorsicht geboten. Und: obwohl es noch über 300 andere Punkte gibt, die in keinem zu Rate gezogenen Werk als problematisch bezeichnet wurden, findet man zu jedem Punkt der Kaempferschen Illustration mindestens einen derartigen Hinweis. Interessant ist auch die in etwa zeitgenössische Abbildung der "verbotenen Punkte"[124] im erwähnten " Shinkyû Chôhôki" (s. Abb. 5), die nur im Gesichtsbereich einige zusätzliche Stellen umfaßt, ansonsten aber mit unserem Moxa-Spiegel übereinstimmt (die im Origial mit enthaltenen bei der Akupunktur verbotenen Punkte habe ich wegretuschiert).

|

a |

b | c | d | e | f | g | h[125] | ||||

| (1) | S | G 9 |

+ |

+ |

|

|

+ |

|

+ |

+ |

|

| (2) | SP | LP 20 |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

| (3) | L | P3 |

+ |

+ |

+ |

|

+ |

|

+ |

+ |

|

| (4) | S | G 17 |

|

+ |

+ |

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (5) | L | P8 |

|

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (6) | L | P 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (7) | L | P 11 |

|

|

|

+ |

|

+ |

|

+ |

+ |

| (8) | PC 9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

| (9) | G | VF 22 |

|

+ |

+ |

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (10) | CV | JM 15 |

|

|

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

| (11) | SP | LP16 |

|

|

|

|

|

|

+ |

|

+ |

| (12) | S | G31 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (13) | S | G 32 |

|

+ |

|

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (14) | S | G 33 |

|

|

|

|

+ |

|

+ |

+ |

|

| (15) | SP | LP 9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (16) | S | G 35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (17) | SP | LP 7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (18) | SP | LP 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (19) | GV | TM 15 |

|

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (20) | GV | TM 16 |

|

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (21) | SJ | T 16 |

|

|

|

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (22) | B | VU 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (23) | Si | IT 9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (24) | B | VU 15 |

|

|

|

+ |

|

+ |

|

+ |

+ |

| (25) | GV | TM 6 |

|

+ |

+ |

+ |

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (26) | B | VU30 |

|

|

+ |

+ |

|

+ |

+ |

|

+ |

| (27) | SJ | T 4 |

|

|

|

|

+ |

|

+ |

+ |

|

| (28) | B | VU 51 (37) |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

| (29) | G | VF 33 |

|

|

|

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

| (30) | B | VU 54 (40) |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

| (31) | S | G 38 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (32) | B | VU 62 |

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

| (33) | G | VF 42 |

+ |

+ |

|

|

+ |

+ |

+ |

+ |

|

| (34) | B | VU50 (36) |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

Selbst neuzeitliche Werke haben nur einige wenige aus dieser Liste aufgenommen, und man kann nur hoffen, daß sich seinerzeit die europäischen Leser nicht von der Kaempferschen Illustration zu Erprobungen hinreißen ließen, was ihnen schlecht bekommen sein könnte.

über die Gründe für diese Unklarheiten kann ich hier leider nur spekulieren. Denkbar wäre, daß Kaempfer aus Unkenntnis diverse Materialien vermischte und den Titel des Textes einfach auch in eine Tafel 'verbotener Punkte' einkopieren ließ. Oder aber ein herumreisender japanischer Quacksalber vertrieb wild zusammengestellte Moxa-Anleitungen und drehte auch dem armen Kaempfer eines seiner Pamphlete an. Eine medizinische Richtung, die sich aus der langen Behandlungstradition ausgerechnet und ausschließlich die gefährlichsten Punkte heraussucht und diese dann ohne jede Erläuterung verbreitet, ist doch nur sehr schwer vorstellbar. Zumal die Ausführungen des begleitenden Textes brav der überlieferung folgen. Kaempfer selbst hätte eigentlich stutzig werden müssen. Nach seiner eigenen "Bemerkung" ist kein Teil des Körpers "mehr zum Brennen ausgewaehlt worden, als beide Seiten des Rueckgrads bis zu den Lenden herab. Man sollte glauben, daß der Ruecken der Japaner und der andern benachbarten Voelker unter Henkershaenden gewesen sey, so vol ist derselbe von Narben und tiefen Merkmalen der Geschwuere" (§ V). Davon zeugt die Tafel wohl kaum. Genausowenig erlaubt sie die Identifikation der im Moxa-Spiegel ziemlich präzise beschriebenen Stellen. Auf dem Nabel, der äußersten Spitze des kleinen Zehen, drei Sun über dem Knie, in der Mitte zwischen Scham und Nabel, am Schwanzbein usw. findet man nichts eingezeichnet. Andererseits sind einige Punkte der Tafel doch verdächtig, wenn man "Sehnen und Aterien" nicht verletzen soll, wie es im Paragraphen Vll hieß.

Abb. 5: Moxibustionsverbote des Shinkyû Chôhôki (1719)

(Die im Original mit enthaltenen bei der Akupunktur

verbotenen Punkte wurden wegretuschiert).

So erweist sich der Moxa-Spiegel von Engelbert Kaempfer als überaus 'merkwürdig' , wenn auch nicht mehr im Sinne Siebolds, und zeigt uns durch seinen Gegenstand und über diesen hinaus, in welchen Schwierigkeiten wir uns verfangen, ehe wir überhaupt so weit sind, etwas Fremdes als solches 'wahr-nehmen' zu können, und wie es uns, während wir versuchen, es in unser Denken zu versprachlichen, schon wieder zu entgleiten droht.

Literaturliste:

1) Specimen medicinae Sinicae, sive opuscula medica ad mentem Sinensium […] Edidit Andreas Cleyer Hesso-Cassellanus. Francof. 1682. (Ich selbst arbeitete mit der Manuskriptfassung der Berliner Staatsbibliothek, Ms. lat. fol. 95)

2) Wilhelmi Ten Rhyne M.D. Dissertatio de Arthritide, Mantissa schematica, de Acupunctura, et Orationes tres [...] London 1683. (Eine englische übersetzung geben Carrubba, R.W. / Bowers, J. Z. im Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, No. 29, 1972, p. 371ff.)

3) Kaempfer, Engelbert: Amoenitatum exoticarum politico-physicomedicarum fasciculi V, quibus continentur variae relationes, observationes & descriptiones rerum persicatum & ulterioris Asiae. Lemgo 1712.

4) Kaempfer, Engelbert: (a) The History of Japan. London 1717. (b) dto., Nachdruck: Glasgow 1906.

5) Kaempfer, Engelbert: (a) Geschichte und Beschreibung von Japan. Aus den Originalhandschriften herausgegeben von Ch. W. Dohm. Lemgo 1777-1779. (b) dto., Nachdruck Stuttgart 1946. (c) dto., Faksimile-Ausgabe Berlin, Heidelberg, New York 1980. Einschließlich eines Bandes "Beiträge und Kommentar", herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Natur- u. Völkerkunde Ostasiens (OAG), Tokyo 1980.

6) Siegerist, H.E.: Anfange der Medizin. Deutsche Ausgabe, Zürich 1963.

7) E. Kaempfer / Ph. F. von Siebold. Supplementband XXVIII der Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Tokyo 1966.

8) Lu, Gwei-Djen, Needham, Joseph: Celestial Lancets. A History and Rationale of Acupucture and Moxa. Cambridge UP 1980.

Referenzmaterialien:

1) Tanba Yasuyori: Ishinpô. 982 n.u.Z. ( 丹波康頼' 醫心方). Philologisch bearbeitet von Nakamura Shunya (中村俊也), erläutert von Takashima Bun' ichi (高島文一) unter der Aufsicht von Kamada Tadashi (鎌田正), Tokyo 1982. [ISP]

2) Hongô Masahô: Shinkyû-chôhôki (本郷正豊' 鍼灸重寶記)

(a) Originalausgabe 1719.

(b)

dto., Neubearbeitung von Ono Fumie (小野文恵), Yokosuga (横須賀) 1959. [SC]

(alle Seitenangaben beruhen auf der Neuausgabe, die Abbildung 5 wurde der Originalausgabe entnomnen)

3) Diderot, D., d'Alembert, J. B.: Encyclopé die ou Dictionnaire Raisonné des Sciences. Paris 1751- 1772.

4 ) Walch, J.G.: Philosophisches Lexicon. Leipzig 1775.

5) Larousse, P.: Grand Dictionnaire Universel. Paris 1865.

6) Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 1897.

7) Porkert, M.: Die theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin. Stuttgart 1982, 2. Aufl.

|

Nomenklatur der Akupunktur- und Moxameridiane

|

||||||

|

intern.

|

engl.

|

jap.

|

deut.

|

|||

| 1 | Pulmo | P | L | LU | Lu | 手太陰肺経 |

| 2 | Intestinum crassum | IC | LI | LI | Di | 手陽明大腸経 |

| 3 | Gaster | G | S | ST | M | 足陽明胃経 |

| 4 | Lien | LP | SP | SP | MP | 足太陰脾経 |

| 5 | Cor | C | H | HT | H | 手少陰心経 |

| 6 | Intestinum tenue | IT | SI | SI | Du | 手太陽小腸経 |

| 7 | Vesica urinaria | VU | B | BL | BI | 足太陽膀胱経 |

| 8 | Ren | R | K | KI | N | 足少陰胃経 |

| 9 | Pericardium | PC | CX | HC | KS | 手厥陰心包経 |

| 10 | Tricalori | T | T | TH | 3E | 手少陽三焦経 |

| 11 | Vesica fellea | VF | G | GB | G | 足小陽胆経 |

| 12 | Hepar | H | LV | LV | Le | 足厥肝経 |

| 13 | Toumo | TM | GV | GV | LG | 督脈 |

| 14 | Jenmo | JM | CV | CV | KG | 任脈 |

Fussnoten

1674 Buschoff, Herman: Het Podagra, Nader als oyt nagevorst en uytgevonden, mitgaders des selfs sekere Genesingh of ontlastened hulpmiddel. Hermanus Buschof de Oude van Utrecht, Predikant op Batavia in Ostindien. Amsterdam.

1676 Geilfuß, P. W.: Disputatio inauguralis de Moxa. Marburg.

1677 Observatio D. Johann Sigismundi Elsholtii de Moxa sinensi, antipodagrica. Ephem. medic.-physic. curios. Decuria I, Ann.VI, 319. (Ephemeriden der Leopoldinischen Akademie der Naturforscher, deutsche Ausgabe Bd. VI; 390, Nürnberg)

1677 Observatio D. Erici Mauritii de novo conra podagram remedio. Ephem. medic.-physic. curios. Decuria I, Ann. VI, 319, 429.

1683 Andreae Cleyeri de Moxa. Ephem. medic.-physic. curios. Decuria II, Ann. IV, 1 ff. (Von der Moxa. Der römisch-kaiserlichen Akademie der Naturforscher auserlesene medizinische, chirurgisch, anatomisch, chemisch und botanische Abhandlungen, Deutsche Ausgabe, Nürnberg, Bd. XIV/1; auch Valentinis " Museum Museorum" beigebunden).

1682/1683 Gehema, Abraham Janus: Die eroberte Gicht mit der chinesischen Waffe der Moxa. Hamburg.

1683 Ten Rhijne,Wilhelm:Dissertatio de Arthritide: Mantissa schematica, de Acupunctura, & Orationes tres. I. De Chymiae ac Botaniae antiquitate & r Dignitate. II. De Physiognomia. III, De Monstris singula ipsius autorio notio illustrata. London.

1683 Observatio D. Johann Dolaei de Moxa antipodagrica Germanica. Ephem. medic.-physic. curios. Decur I, Ann. 9, 302.

1683 Observatio D. Georgii Wedelii de Moxa germanica. Ephem. medic.physic. curios. Decuria II, Ann. I, 14. (Von der teutschen Moxa. Der röm. kais. Akademie der Naturforscher auserlesene med., chir., anat., chem. und bot. Abhandlungen. Bd. XI, 10, Nürnberg 1762).

1684 Bonet, Theophile: 'They have a two-fold method of Cure (in gout) […] Acupuncture, and burning with their moxa' . Mercurius compitalitius, I, 33.

1684 Blankaart, Stephanus: Verhandelinge van het Podagra en Vliegende Jigt, om de sekerliik te genesen. Amsterdam, Bij Jan ten Hoor.

1685 Vos, Isaac: Variarum Observationem Liber. Scott, London. (besonders das Kapitel: De Artibus et Scientiis Sinarum, p. 69)

1686 Bayle, Pierre: Nouvelle de la Ré publique des Lettres. p. 1013.

1686 Valentini, M. B.: Historiae Moxae cum adjunctis medicationibus Podagrae. Leyden.

1689 Crasset, Jean: Histoire de l'É glise du Japon. Michallet, Paris. (deutsch: Augsburg 1738)

1692 Blankaart, S. : Accurate Abhandlung von dem Podagra und der laufenden Gicht, nebst des Herrn W. Ten Rhyne Beschreibung der Chinesen und Japaner Weise, wie selbige allerley Krankheiten durch das Brennen mit der Moxa und dem Stechen einer guldenen Nadel völlig und gewiß courieren. Leipzig.

1693 Temple, William: Een onderzoek over de genesing van het Podagra door Moxa in Miscellanea of verscheidene Tractaten door William Temple. Utrecht, 1 vol. m. 8, pag. 194

1693 Solingen, C.: Handgriffe der Wundarznei, S. 433

1694 Kaempfer Engelbert: Disputatio Medica Inauguralis, exhibens Decadem Observationum exoticarum a Carolo Drelincourt pro grado doctorali. publico examini subiecit Engelbert Kempfer. L.L. Westph. 22. April 1694. Lugduni Batavorum. Apud Abraham Elzevier.

1697 Blancard, S.: Eigentliche Abhandlung von dem Podagra und der laufenden Gicht, nebst des Herrn W. Ten Rhyne Beschreibung, wie die Chinesen vermittels des Moxa-Brennens und Gueldenen Nadelstechens alle Krankheiten, insbesonderheit aber das Podagra curieren. Leipzig.

1607 Floyer, John: The Physician's Pulse-Watch.

1712 Kaempfer, E.: Moxa praestantissima cauteriorum materia, Sinensibus Japonibus que multum usitata. In: Amoenitatum exoticarum, Fasc. V, Lemgo 1712. Vol. IV, pag. 589ff.

1717 Of the cure of the Colick by the Acupunctura or needle-pricking, as it is used by the Japanese. In: the History of Japan, London, p. 263ff.

Die Artemisia galt auch im Abendland seit alters her als heilkräftig. Laut Pauly (5. Halbband, Stichwort: Beifuss) stammt der Name nicht von der carischen Königin Artemisia, sondern von der Geburtshilfe leistenden Frauengöttin Artemis ab. Dafür spricht auch, daß man sie zur Verhinderung von Fehlgeburten und bei Frauenleiden anwandte. Gegen Epilepsie, als krampfstillendes und schweißtreibendes Mittel soll sie auch gewirkt haben. Mit der Artemisia vulgaris. die es in Griechenl and nicht gab, würzte man wegen der ätherischen Öle und Aromastoffe den Enten- und Gänsebraten. Daher auch der deutsche Name Beifuß: bîbôz, d.h. das, was (als Gewürz zur Speise) hinzugestoßen wird.

Rheumatismus: vom griech. rheo, 'ich fließe' . Ein 'Gliederreißen' , das meist mit 'Erkältungen' in ursächlichen Zusammenhang gebracht und entsprechend mit 'Wärme' behandelt wird. Der Rheumatismus-Begriff, der sich im Laufe der Geschichte häufig wandelte, ist auch heute nicht unumstritten.

Seit der Erschließung der Seewege nach Ostasien im 16. Jahrhundert wurde aus Siam und Cochinchina ein Aloeholz unter dem Namen Callamback, Calambac, Calembuck, Calamba, Calambo, Calambao eingeführt. Die ethymologischen Angaben sind sebr unsicher: 'kalambak' (Malayisch) oder auch 'champa' (von der Region Campa in Anam). Die älteste Belegstelle, auf die ich stieß, stand in Joao de Barros " Asia" , 1, 9, 1 (Lissabon 1552).

Eine nach allen Regeln der Kunst vorgenommene Behandlung von Kranken erforderte demgemäß umfangreiche Kalkulationen, bei denen man sich oft spezieller Diagramme bediente. Für Einzelheiten siehe Lu / Needham (S. 137ff.) oder M. Porkert (S. 49ff.), dessen Terminologie jedoch zuweilen verwirrt.

Der Dolmetscher Narabayashi Shoingobe (楢林新五衛), den auch Kaempfer erwähnte, publizierte 1706 eine japanische Version der holländischen Ausgabe "De Chirurgie ende Opera van alle de Werken van M. Ambrosius Pare. Dordrecht 1649" als Kôi Geka Sôden (紅夷外科宗伝). Siehe Numata Jirô (沼田次郎): Nihon ni okeru kenperu to sono eikyô (日本におけるケンペルとその影響), S. 175 f.(Lit. 7).

Von der Stoa stammt das Pneuma, das zum wichtigsten Faktor für Gesundheit und Krankheit aufgewertet und ins Herz lokalisiert wird. Im Laufe der Zeit entwickelte sich ein System, in demMikro- und Makrokosmos parallel aufeinander bezogen sind. Auch die Einflüsse von Poseidon waren vergleichsweise groß. (Genaueres s. F. Kudilien in Pauly, Suppl.11, 1968).