『九大学報』第1178号(1981年、5号)[Kyushu University Bulletin, No. 1178 (1981)

Wolfgang Michel(ヴォルフガング・ミヒェル)

『国際化』について |

数年来あらゆる機会に「国際化」ということが唱えられてきている。外国人として日本の学生に自分の国の言葉(ドイツ語)やドイツの文化を教えている私自身にとって、このスローガンをどういうふうに解釈し、教室でどういうふうに生かしたらよいかというのは、ますます頭を悩ます問題になって来ている。訳語を考えてみれぱほとんど自然に「

ヨーロッパ人の偏見を調べたある社会心理学者は、いくつかの「規則」を見出している。

- 南北規則…南の人々は北方の立場から見るとだらしない生活をしており、かなり堕落しているように見える。逆に北の人は南の人々に対して頑迷固陋で働き中毒にかかっているという印象を与える。

- 東西規則…スペインからポーランドまで、それぞれの国にとって東の隣国は文明世界には属していず、自国に比べて野蛮な社会だというパターンである。

- サンドイッチ規則…すぐ隣りの国が一番嫌われる傾向が強いから、サンドイッチのハムがパンに挟まれているようにある国が悪意の隣国に囲まれるということがありうる。ある国の両隣に位置する国どうしの関係は、さほど緊張していないことが多いので、同盟国になりやすい。(しかし、この規則は今世紀の欧州には当てはまらない)

1919年のバヴァリア国民党の選挙ポスター

このような妄想上や実際の、あるいは実際の相違によって分割されている西欧世界を一枚岩的なものとして捉えるにはかなりの抽象化が要求される。ふつう、インテリにも古代ギリシヤの哲学、ローマによる文明化やキリスト教といった共通遺産しか思いあたるものはない。自国の特殊性、ユニークさを主張し合っている西欧諸国という以上の事実からすると、EECの行き詰まりは、決して偶然ではない。

30年代のナチ党のポスター

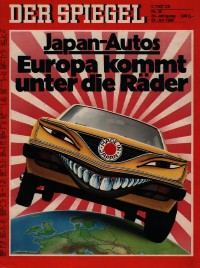

勿論「外」からの「脅成」があると、「内部」の争いは一時的にやむが、外圧による団結の結果は

l949年のキリスト教民主同盟(CDU)の選挙ポスター。SPDはドイツ社会民主党

1953年のCDUポスター

「打倒政州論」にならないため、もうひとつの側面に触れておかねばならない。西欧の学者や、教育者、広い意味でのインテリの上記の間題の解明への努力は注目に値すると思う。例えぱ日米、日欧の摩擦をかなりの程度で情報不足に帰す声が日本のマス・コミではしばしば聞かれるがもしそうだとすれぱ、どうして同じ職場で汗を流して働いているドイツ人と外国人労働者のそれぞれが、相手の国、社会に対して抱いている偏見は変らないのであろうか。ステレオタイプ化された物の考えや偏見に詳しい学者ならもっと細かい説明ができようが、簡単にまとめてみれば、偏見というものは特に自己の社会的地位の安定化、恐怖や欲求不満の克服のための手段なのである。他のステレオタイプとともに偏見はわれわれの世界観の構造や行動のパターンなどを支配するものであり、それが直接に批判されると自分の存在の基盤が攻撃されたように受け取られるのである。したがって「合わない」体験、情報などに対しては、自己防衛のために無視したり、忘れたり、歪めたり、「例外」として扱ったりするような反応が多い。

1969年のネオナチのポスター。NPDはドイツ国民主党

こういうふうな心的構造ができるまでには子供は長年の訓練が必要である。小学校に入る前に外国人の色々な特徴に気がついても、それに持別な価値や意味を置く子供は少ない。言葉使いがますます「差別的」になってくるのが次の段階といえよう。「トルコ人は匂いがする」、「イタリア人はすべてきたない」など。しかしそれはまだ実際の行動には影響を与えない。8歳から16歳までの最後の段階で、行動はますます差別的になってくる。しかも同一人物の公的な言葉使いそのものは「人道的」になる。16〜17歳ではこういう「分裂」が完全になり、ヨーロッパの青年の社会化が終了する。もちろん、社会的変化の比較的少ない田舎へ行けばときどき言葉、文化、国を問わず、人間同志のつき合いになることもある。かつて日本語が分らなかった私もそれを九州の山村で経験し、初めて日本が好きになったのである。但し、こういうよそ者の態度にどんなに貴重なところがあっても、本当のコスモポリタン、あるいは国際人はまた別なものであろう。つまり、単なる人間同志というつき合い、相互理解だけではなく、ある環境、条件に生まれた人間同志が互いをその条件・環境の中において理解し合うことこそ肝要ではなかろうか。<

結論は出せないが、いくつかの点を指摘しておきたい。

- 外国語さえできれぱ万事解決という考え方は間題を見誤っている。言葉を徹底的に身につけるのはよい方向への第一歩にすぎない。しかし、外国語の能力がなくても国際人になりうる。個人の自己意識、他人に対する態度がコミユニケーションの場で単語、文法知識より重要であるからである。

- 客観性の少ない大量の情報が氾濫している現在では、単に「正しい情報」を紹介するより、人間がインフォメーションを扱うときに、どういう間題にぶつかり得るかとか、誤解の原因がどこにあるかとか、追加の情報が必要になれぱ、それをどういうふうにして手に人れたらよいかなどの「方法論」や「認識論」にこそ、もっと力を入れるべきだと思う。

- 国際的な感覚の涵養は自己反省を前提にして、個人の積極的な努力を要求するものである。学生に知的探求の楽しさ、ある程度の冒険心、開放性、安定した情緒や失敗、批判を冷静に受けとめる寛容な心を伝えることができないならば

の意味での

(交信能力)を植えつけることは不可能である。

- 他の文化と自国の文化との違いが分れば、相互理解にとって有益には違いなかろうが、ともするとそういう相違点がわれわれの頭の中での認識のみに終わる危険性のあることを忘れてはいけない。もうひとつつけ加えると、その違いを捜すのに夢中になるあまり、すべてのコミユニケーションや相互理解の基礎、すなわち出発点である人間の共通点を見失う可能性もある。極端なまでに進められている比較言語、比較文化論は、却って国際化にとって有害ということにもなろうo▽国際化への理想的な教育は小学校からすべきである。西ドイツでは、特に葛藤研究、平和研究の分野で学校の教師のためにさまざまな教材を開発しつつある。上記の啓蒙上の問題点に直面した場合、単なる説明ではなくて、役割ゲーム、クイズなどのような方法で子供達に自己の偏見の存在、内容、危険性などを意識させ、少しずつ態度を変化させることを目指している。自己の主張を貫きながらも、異質文化およびよそからの情報や人々に対してリラックスした態度をとって、自己のおかれた環境や条件についてのメタコミユニケーションも喜んで行いうる個人こそ自己の社会、そしてわれわれのこの世界での平和的共存のためにもっとも貢献できるのではなかろうか。教養部のクラスルームで異文化間のコミユニケーションの試みに成功した時、あるいはまた失敗した時にそういったことを感じるのである。