OUTLINE

Wolfgang Michel (W・ミヒェル)

「エンゲルベルト・ケンペルの日本研究について」 |

日独文化協定が1636年に結ばれてから、両国民の類似性と交流の長い歴史を強調する言説は、西洋で日本を初めて総合的に紹介したケンペルに関する研究の活性化を引き起こしながら、時代の先を走るケンペルの独創性に着目しすぎる姿勢を助長したものでもあった。ナチ政権の崩壊後もこのようなケンペル像を唱える描写が続き、日本や東南アジアにおけるケンペルの人脈や生活環境にはあまり注意が払われなかった。大英図書館所蔵のケンペル資料を1920年代に初めて調査し、その要約や抜粋を積極的に発表したK・マイヤーが後世に及ぼした影響は極めて大きかった。ロンドンの遺稿の大半は解読不可能だというマイヤーが下した判断は長年にわたり検証されずに認められた。1990年となってレムゴ及び東京で開催された国際シンポジウムがやっとその足踏み状態を溶かし、研究者の目をケンペル資料への向かわせた。現在刊行されつつあるケンペル資料の原典批判版は、初めて各版と大きく異なる『日本誌』の原稿、ケンペルが保管した書簡、日本植物のスケッチ集、シャムにおけるケンペルの研究、インドに関するメモと抜粋やロシアの旅行記を提供し、新しいケンペル研究の信頼できる基盤を築き上げている。

日本に関する資料の刊行を準備する際、ケンペルに大きな影響を及ぼしたバタビア在住の東インド会社の知日派が浮上していきた。そもそも日本に関心を寄せなかったケンペルがバタビアで日本に関する情報が不足していたことを知り、様々な資料及び多くの課題をクライアー、テン・ライネ、カンプホイス、ボイテンヘム、デ・ヤァーヘル等の知識人から課さられことが明らかになった。ケンペル資料に見つかった友人デ・ヤーヘルがまとめた日本で収集すべき資料に関する覚え書きは、一種の研究計画でもある。ケンペルがヨーロッパへ持ち帰ったコレクションはこの覚え書きの通りに蓄積され、ケンペルが著した『日本の植物』(Flora Japanica)及び『日本誌』はこの覚え書きに対する答えでもある。

また、日本におけるケンペルの活動を見つめ直す動きも上記の国際シンポジウムにより促進された。『日本誌』で讃えられた若き「助手」の名は出島蘭館日誌及び大英図書館で見つかった「請状」によりついに明らかになり、今村源右衛門の再評価及びケンペル資料に見られる彼の痕跡の調査に結びついた。さらに、宗教や植物関係の遺稿を調べたところ、ケンペルに情報、標本などの資料を提供した他の人物の名(楢林新右衛門、馬田市郎兵衛、横山与三右衛門、本木庄太夫)が判明しケンペルの情報源の多様性を印象づけた。

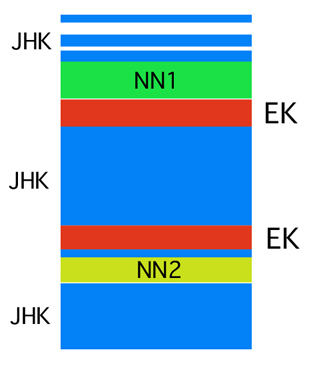

1727年に刊行された『日本誌』に、その編者ショイヒツァーが手を加えたことや、1778年のドイツ語版も編者ドームにより書き直されたことは、1980年代末頃から注目を浴び、『日本誌』の本来の姿への要求を刺激した。ボダルト・ベイリーの新しい英語訳(1999年)はショイヒツァーによる追加文を除外したが、2001年に始めて刊行された大英図書館蔵のドイツ語の原稿「Heutiges Japan」(今日の日本)の分析を行った際、多くの部分はケンペルの甥ヨーハン・ヘルマン・ケンペル及び二人の特定できない人物の筆記体を示すことがわかった(図1)。ロンドンの原稿は確かにケンペルの資料に反映しているが、ケンペルの死後、『日本誌』の出版を試みたヨーハン・ヘルマンがいつ、どういうふうに、その分を書いたかは、不明である。結局、ケンペルの『日本誌』の本来の姿を探求したことは、かえって歴史史料の奥深さ及び我々が構築する過去の物語(historia)の基盤のもろさを思い知らせる結果となってしまった。