|

● ヴォルフガング・ミヒェル「屍骸を観る ー 根来東叔の「人身連骨真形図」とその位置づけについて」『中津市歴史民俗資料館 分館 医家史料館叢書』第11号、中津市、2012年3月、42~89頁。

● Wolfgang Michel: Looking at Corpses – Negoro Tōshuku‘s "True Shape of Human Bones" and its Place in Japanese Medical History. In: Michel/Yoshida/Oshima (ed.), Source Materials and Personalities IV. Nakatsu Municipal Museum for History and Folklore Medical Archive Series No. 11, Nakatsu, March 2012, pp. 42-89. ● Due to encoding problems some features of this page have been changed. A pdf-file of the published version is available at Kyushu University Institutional Repository (QIR) ● Abstract (in English) |

|

屍骸を観る ー 根来東叔の「人身連骨真形図」とその位置づけについて |

はじめに

眼科医根来東叔(1721-1787)が烙刑に処された二人の男性の遺骨を観察して寛保元(1741)年に作成した「人身連骨真形図」の歴史的重要性を初めて認識したのは、豊後国の哲学者で医師の三浦梅園(1723-1789)だった。梅園は安永10(1781)年に、中津藩主奥平侯から本道御医師に召し出された東叔の子東麟を訪れた際に、東叔のこの先駆的試みに感銘を受け、「人身連骨真形図」の模写図と解説文を写し取り、後に「造物余譚」としてまとめ後世に伝えた。梅園によるこの「発見」がなければ、東叔の功績は歴史の闇に消えていたかもしれない。

三浦梅園の全集は1904年に刊行されたが、医史学の研究者が上記の連骨図に着目するまでには約半世紀かかった。日本学士院編『明治前日本医学史』のために日本の解剖学史を研究した小川鼎三は、「造物余譚」を元に「人身連骨真形図」を取り上げ、山脇東洋の人体解剖に先行する根来東叔の「験屍」に見られる「科学的態度」を讃えている[1]。

今日中津の村上医家史料館に掛軸として展示されている「人身連骨真形図」は、『日本医事文化史料集成』(1977年刊)で初めて詳しく紹介された。当時の所有者宗田一によれば、この図は「原本ではなく、梅園のそれとくらべて数図不足しているが、原本の姿を窺うに足りるもの」である[2]。1989年刊の名著『日本医療文化史』においても宗田は同様な位置づけを行っているが、入手の経緯も「造物余譚」の模写図との違いについても説明していない[3]。その後「人身連骨真形図」に着目した研究者のほとんどは、東叔の姿勢や精神、「験屍」の先駆性に重点を置き、梅園の評価に賛同している。京都府医師会による『京都の医学史』(1980年刊)は、観察の場所を京都としているが、酒井シヅは、東叔が寛保元年頃まで眼科を営んでいた奈良であった可能性が高いと指摘している[4]。これまで非常に綿密に東叔の功績を研究してきた川嶌眞人は、先行研究で手つかずのまま残されていた根来家について解明し、「人身連骨真形図」の内容と重要性を広く周知させ、宗田一の没後、遺品の「人身連骨真形図」が村上医家史料館に展示されるようになったのも川嶌の貢献によるものである[5]。

本論文では上記の事柄を踏まえた上で、「人身連骨真形図」の内容を確認し、その位置づけを検証する。

一、根来医家について

根来家の由来に関しては、東叔が寛保2(1742)年10月21日に仕上げた「眼目暁解」で説明している。原本は失われたようだが、千葉大学医学部の亥鼻文庫には、文化14(1817)年大坂で作成された写本があり、その巻頭に「眼科續傳説」が掲載されている。

眼科續傳説

一 吾家眼科ヲ傳來スル事久シ。其略云、昔時高野

山空海中華ニ入。空海生得近視ニシテ且常ニ眼疾ヲ

患ル事多。故中華ノ眼医許多ニ相見シ治ヲ乞。且此科

ヲ学テ直傳ヲ得タリ。眼疾モ亦遂ニ愈ル事ヲ得タリ。

皈朝ノ後ヲモヘラク、讀書学文ノ人聰明ナラスンハ、何

ノ功業ヲ立ツル事ヲ得ンヤト。則高野山中ノ僧徒許多、

此科ノ治法ヲ傳テ患者アルハ此ヲ直セシム。随テ愈相[//]

傳テ根来寺ニモ亦此ヲ行者多シ。

則福本坊法印宥 賢ニ傳授ス。已ニ七十九代也。其経於久而未俗家

ニ傳ヘズ。其宗密法タルヲ以テ也。吾遠祖東庵君其

宗ニ皈シ、其法ヲ修スルヲ以テ初テ君ニ傳フ。君此ヲ以テ

紀州ノ小川ニ名アリ。吾祖父東源

君(初名東説(ママ))モ亦是科

ヲ学テ大ニ浪華ニ鳴。(ナニワスヽメ[7]ト云書ニ伊川東説ト云名ヲ出セリ。即此君ノ事也)家大

君東悦モ亦学テ南都ニ鳴。其外紀州東澤君、泉州

貝塚ノ東叔君、泉州堺ノ湯川東意皆一邦ニ鳴ル。

其子孫門弟八十余家諸國ニ分處ス。伊川、湯川、

根來ノ三氏ヲ称スルハ皆家族ナリ。皆東ノ字ヲ以テ[//]

名ニ冠ラシム。眼科ノ名ノ貴ヲ世ノ知トコロ也。我亦此

科ニ沈潜交覆スル事有年。因テ得トコロノ者ト我

發明スルトコロトヲ以テ集テ一書トス。名テ眼目暁解ト

云。コイネガワクハ、弟姪ニ示シテ以テ遠孫ニ傳ヘン事ヲ

我此科ヲ廢スルニ忍ヒズ、我心ヲ以テ遠孫亦相傳テ

怱ニセスンハ、我大ニ快ラサランヤ。且國字ヲ以テ是ヲ書ス

ルハ、遠孫モシ不肖有トモ、其意ヲサトシ安カランカ為也。

遠孫亦此意ヲ推テ漢字トナス事ナカレ。是我心ノ萬

世ヲ計ルトコロナリテ時寛保二年壬戌冬十月廿一日」

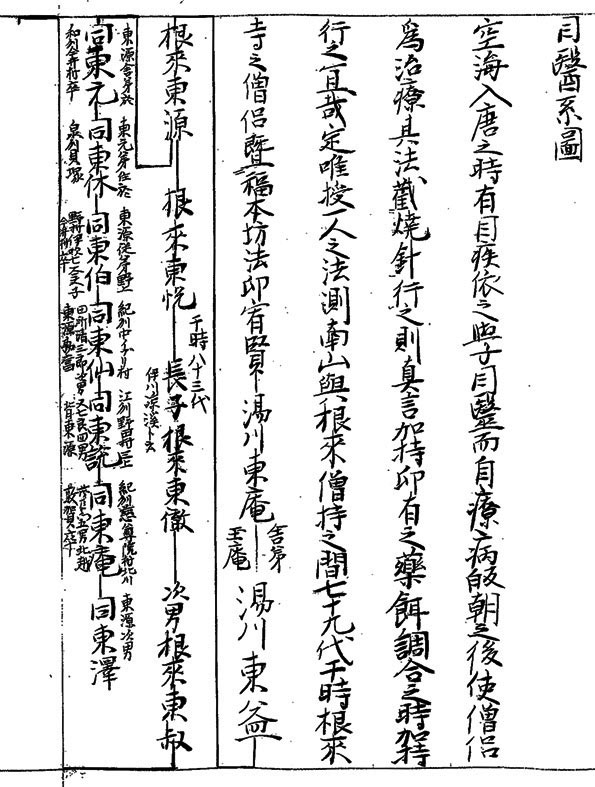

根来正輝氏所蔵「目医系図」の巻頭に、ほぼ同様の文言がある(図1)。近視に悩み中国の眼科医に診療を求めた真言密教の開祖空海及び和歌山県にある根来寺に遡る治療秘法の伝習は、検証が難しいが、東叔は日本眼科学の発達史を家流のレベルで再現しているようである。唐から帰国した僧侶は慈悲心をもって患う人たちを精神的に支えながら、身体的治療も行った。16世紀頃までこのような仏教僧が、日本における医療救済活動の最も重要な担い手だったが、次第に僧籍にありながら、医学に重点を置く専門医家が増えてきた。東叔による記述は法印宥(ゆう)賢(けん)の時代から具体的になる。真言僧の秘法は、やがて「遠祖東庵」に伝わった。その後一定の「世俗化」が起こった。先に挙げた史料は、近世の眼科医・根来家の土台を築き上げた東源(東説)を、大坂で名声を博した人物と評し、『難波雀』に記載されている「伊川東説」と同一人物であると述べている。[8]

興味深いことに「青木流眼療書青木流眼療書」という写本には、その背景を概観する類似の奥書がある。

其根来覚盤上人エ御相傳有代々経年関東下野

國小鹿[=下総国古河]三喜法印傳之此三喜法印モ入唐ノ歸朝時西

潮云所ニテ秦皇末孫ニ傳之故唐土ニモ此方残リ

小笠原貞信

小 貞長

小鹿三喜法印門人 小 六治

影山 又蔵

河崎 集太

此奥書ハ上ノ巻ノ傳記也依先生命退記テ此云」[9]

中国の治法を伝えた根来覚盤上人は 、肥前国藤津荘(現在の佐賀県鹿島市)で生まれた覚鑁上人(1095-1143)に違いない。彼は高野山での激しい対立の末、1140年に、弟子一派と共に根来山に移り、新義真言宗の始祖として歴史に名を残した。日本医学中興の祖として知られる田代三喜(1465-1544)が「古河三喜法印」として登場するのは、意外な展開である。また、その門下生の中に小笠原氏の人物が見られる。

上記の二つの事例から、当時の流れをある程度窺うことができる。根来流眼科の起点には、空海の足跡を追って中国の治療法を身につけた真言系僧侶がおり、その秘法を僧医として代々伝えていた。紀州根来寺の眼科医療は、新義真言宗を打ち立てた覚鑁派の分離独立の「副産物」だった。根来寺は「学山根来」と呼ばれ医学が重視されたが、織田信長、豊臣秀吉の紀州征伐により僧侶の一部が専門医に転身したり、また、秘法が世俗の人に「漏れたり」したことは容易に想像できる。いずれにせよ、中世から近世への転換期に、僧侶の秘法は、洗練されながら、家流の基盤を形成していったと考えられる。

二、根来東叔及び東麟について

東叔本人の生涯を伝える資料は、ごくわずかなものである。根来正輝氏が所有している「根来家系図抄」によれば、東叔(行忠)は、元禄11(1698)年4月7日に生まれ、和州広瀬郡阿部村に住んでいた。彼がいつ京都へ移り住んだかはこの資料からはわからない。享保16(1731)年9月7日、長男東麟(行直)が山城で生まれた[10]。父東叔は宝暦5(1755)年4月12日に58才でこの世を去り、京都大徳寺の清泉寺に葬られた。

図2 根来東麟の墓碑。福岡県築上郡吉富町広津、天仲寺山 |

中津藩の「御家註先祖書抜書」に東麟に関する記録が含まれている。漢字は東林となっているが、「根来家系図抄」と内容上の整合性があるので、東麟の記録に違いない。

根来東林家 根来東林

明和二酉七月二日本道表御醫師被

召上之候知行弐百五拾石薬種料金四両被下候

同六年丑十月十七日御近習被 仰付候

同七寅七月朔日眼科兼帯被 仰付

薬種料金弐両被下候」[11]

父の死の約十年後の明和二年に、東麟は中津藩奥平家第三代藩主奥平昌鹿から本道御医師に召し出され、禄250石と薬種料4両を給された。「根来家系図抄」によれば、東麟は同年10月豊前中津へ移住することになった。根来家屋敷は中津の古地図で確認できる。明和6(1769)年10月17日、近習医師となり、その翌年眼科も担当した。東麟のさらなる功績は、福岡県築上郡吉富町広津、天仲寺山にある墓碑から読み取れる。文字はかなり風化しているが、1955年に刊行された『福岡県築上郡吉富町誌』は、その全文を紹介している。[12]

術以捍災、學以醫國、其生若茲、於可勒徳

男 行健 建」[19]

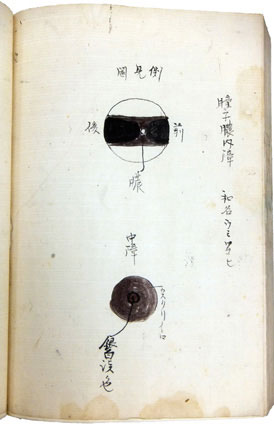

この碑文は、朱子学、本草学、中医学の古典に精通していた東麟の知識の幅広さ、「西学」に対する考え、及び古方に根付いた姿勢のみならず、その知的基盤を提供した父東叔の医術についても説明している。ここで特技としてあげられている「金篦術」は、仏教と共にインドから中国へ伝わった白内障の手術である。その名称は仏典「大般涅槃経」(MahāparinirvāṇaSūtra)に確認できる。

唐代の医家王燾は『外台祕要』(752年刊)で、白内障の治療方法をこう説明している。

「一針」に関して、中国の眼科学を受け継いだ日本の医師たちは、白内障の濁りをなくすために、金針で眼球を突き、混濁水晶体を脱臼させ硝子体内に𫝼下させた。[21]

勿論、眼科の様々な薬方も伝習されていた。わずかしか残っていない根来流写本の一つで、安永6(1777)年に写された「根来不動院眼療書」(無窺会神習文庫蔵)は薬方に重点を置いている。東京の研医会図書館蔵の「根来流眼目秘方」に記されている奥書によれば、1631年に成立した、紀州根来寺からの最も古い資料である。

湯薬、散薬、膏薬、灸法及び目の見様を列挙しているこの資料については、すでに中泉行信、中泉行史、斎藤仁男によって詳細に紹介されている。[22]

この書に記載されたものと同様な薬は、根来東叔の「眼目暁解」にも見られるが、その処方は根来寺の伝習からは離れている。東叔の独立心と医学に対する姿勢は「眼目暁解」のいたるところに確認できる。東叔は巻頭の「眼科続伝説」で自身の「発明」に触れてから、「眼目主部古説」を簡潔に概観した上で、眼球の構造や失明の原因などに関する「眼珠全體家説」を展開している。その際、図は「真状」を伝える重要な手段となっている。眼球内の「神水」が流れなくなることが「濃障」の原因と考えた東叔の様々な喩えの中には、遠眼鏡の「珠」(レンズ)の働きに関する物理学的発想も見られる。

「内障説」と「外障説」に入る前に東叔は、自身の豊富な経験と説の確かさを改めて強調している。

万物を見る人間の目を研究の対象物とした東叔が、新しい知識を得る手段としてものの観察を最優先していたことは、一目瞭然である。この姿勢において、オオヤマネコの鋭い視力を科学者の目標にしたAccademia dei Lincei(山猫学士院、1610年設立)との強い類似性が見られる[24]。

「眼目暁解」は寛保2(1742)年に「京城操神堂」でまとめられたが、その一年前に著された「人身連骨真形図」の奥書を見ると、京都への移住は寛保元年頃だったのではないかという疑問も浮かぶ。

古方医山脇東洋による画期的な「腑分け」が宝暦4(1754)年に京都で行われたこともあり、根来東叔は烙刑に処された二人の人骨を京都で験したとする研究者がほとんどだが、上記の資料状況を考えると、奈良であった可能性も排除できないことになる。

図4「瞳子内景図」根来東叔「眼目暁解」」(亥鼻文庫本)より |

図5「側面図」根来東叔「眼目暁解」(亥鼻文庫本)より |

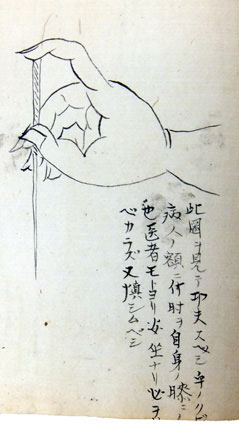

図6 針も持ち方。根来東叔「眼目暁解」(亥鼻文庫本)より |

三、「人身連骨真形図」の成立

根来東叔によれば、彼は享保17(1732)年にに火刑になった金柑長兵衛と中衆茂兵衛の亡骸が一月余も葬られずにいたので、その様子を絵に描き留める機会に恵まれた。[25]「人身連骨真形図」は寛保元(1741)年に「洛陽」で完成したので、一般には験骨した場所は京都だったとされているが、本人による明白な記述は残っていない。[26]

人間の骨の真の形、そのつながりと働き(「機枢」)について堂々と独自の説を唱えた東叔は、専門分野の眼科学からかなり逸脱してしまった。京都の本道医にとって、彼の解説の一部は門外漢の挑戦状に見えたであろう。

風雨や日差しにさらされた屍体を興味深く観ることは、強い好奇心と知識欲に支えられた行為として理解できるが、観察から記録の整理、仕上げまでに、記憶が薄れるほどの九年という長い年月を要したことは不思議である。自分のスケッチと伝来の解剖図との違いに気がつかなかったのかもしれない。また、「眼目暁解」はその翌年にまとめられたので、京都の医界における根来医家の位置を確保しようとしていた可能性もある。いずれにせよ、「人身連骨真形図」を見ると、東叔は寛保元年の時点で、古来の誤りに対して疑問を持ち、寛保元年に世間に向けて一つの提言をするつもりだったことは確かである。

四、根来東麟宅で「人身連骨真形図」に感銘を覚える三浦梅園

すでに述べたように、東叔の息子東麟は、東叔の死後約10年経った明和二年に、奥平昌鹿公から本道御医師に召し出された。慶応年間の中津城下大絵図の勢溜の北に根来家屋敷が記されている。その近所に代々医療と学問に励んでいた辛島医家、村上医家、大江医家の屋敷があり、京都から地方へ移住した東麟はこの知的好奇心を刺激する環境にすぐに慣れ親しんだであろう。彼は後に眼科を兼任するようになったが、父の勤勉さと広い視野は彼にも受け継がれたようだ。

三浦梅園は国東半島富永村の医者で哲学の巨匠であった。ほとんど旅をしなかった梅園が、安永7(1778)年8月13日に、長男修齢及び門人など12名と共に長崎へ旅立った。後に「帰山録」に仕上げられた「帰山録草稿」によれば、56歳の梅園は、16日に中津に到着し、京町の播磨屋惣左衛門宅に宿泊した。彼は17歳の時藩の儒臣藤田敬所(1698-1776)の門で勉強したので、中津のことを熟知していたであろう。17日は、倉成善次、賀来吉左衛門宅[27]を訪問し、その翌日同じ京町にあった根来家を訪れた。東麟の蔵書は膨大な量だった。医学関係の代表的な出版物はそろっていたと思われる。梅園がとりわけ感銘を受けたのは、物理、天文、測量などの入手しにくい書物だった。

天文曆理大全二套、物理小識 十二巻、羅雅谷極西天文 一巻、古今釈義二套、靈臺儀像志乾象圖說三巻、三卷作者應麟、蓋載圖憲、測量法儀、利氏渾蓋通憲圖説等あり、皆未天下に流布せざるもの。夢溪筆談、丹鉛總錄をかり置く。醫通、種痘神書あり。」

「帰山録草稿」[28]

これらの書籍の著者などを見ると、梅園の驚きは容易に理解できる。

・(清)徐發著輯『天元暦理全書』(扉頁題名は天文暦理大全、12册2函)(天文算法の名著)

・(明)方以智集、于藻重重訂『物理小識』12巻、康煕3(1664)年序。廬陵、于藻。(江西省の廬陵でこの書を刊行した方以智(1611-1671)は明朝末期の哲学者、科学者だった。天、暦、風雷、雨陽、地、占候、人身、医薬、飲食、衣服、金石、器用、草木、鳥獣、鬼神方術及び異事より成る幅広い内容で、洋学で有名な宇田川家にもあった。)

・(明)羅雅谷『極西天文』[29]。羅雅谷は北京の暦局で歴法、数学及び天文学に携わったイタリア人イエズス会士ジャコモt・ロー(Giacomo Rho、1593-1638)である。

・『古今釋義』(古今集釈義か)

・(清)南懷仁纂著『霊台儀象志』康熙13(1674)年序。この洋式観測機器の解説書の著者南懷仁は、康熙帝に仕えたフランドル出身のイエズス会宣教師フェルディナント・フェルビースト(Ferdinand Verbiest, 1623-1688)である。

・(明)湯若望『乾象図説』。著者は康熙帝に仕えたドイツ人イエズス会士アダム・シャル(Adam Schall von Bell、1591-1666)である。ジャコモ・ローと共に『崇禎暦書』作成に尽力したことで知られている。

・利瑪竇口授、徐光啓筆受『測量法儀』北京、1607年刊。利瑪竇は明朝宮廷において活躍したイタリア人イエズス会士マテオ・リッチ(Matteo Ricci、1552-1610)の漢字名。三角形の相似を利用する古来の測量法に証明をつけた本書は、李之藻『天学初函』(1629年刊)の器編で広く普及していた。

・利瑪竇口授、徐光啓筆受『渾蓋通憲図説』北京、1607年刊、『天学初函』所収。天文観測器「アストロラーベ」の制作及び使用法を紹介している。

・(北宋)沈括著『夢溪筆談』。天文、暦法、数学、地質、工学、植物学、医薬、方志 、律暦、音、占卜など多岐にわたる随筆集。

・(明)楊慎撰『丹鉛総録』嘉靖33(1554)年序、12册、2函。著者は、明代中国の文人楊慎(1488-1559)。字は用修、号は升庵。

当時の輸入規制と版本の流通を考えると、明・清朝で活動していたイエズス会士の著作と中津で出会えるのは、意外なことだったであろう。さらに、東麟宅にあったいくつかの珍品の中、とりわけワニの頭蓋骨や、解毒剤として珍重された「ヘイサルハサル」に強い印象を受けた。

硯の石は京都の賀茂川付近で採れたが、ワニ、鮓答、上記の舶来漢籍などは、長崎に上陸したものと考えられる。梅園の紀行文から、東麟は長崎の通詞と交流があったことがわかる。

去閏七月廿一日、中川江戸の邸にして二士闘死、両家断絶、事畧す。

東林宅にして長崎通詞盧文二郎にあふ。長崎唐人屋敷より十善寺に墜道を堀り、八幡の物語あり、畧。」「帰山録草稿」より[39]

宮田安の労作『唐通事家系論攷』で追究している盧氏家系譜によると、当時、盧家五代の実子盧門次郎(生没年不明)という人物がいた。彼は安永二年(1773)に稽古通詞と任命されたが、安永6(1777)年4年足らずに「御暇御免」となった。同年に盧家六代家督は、盧家の養子増右衛門(12才)は、稽古通詞になった。[40] 門次郎の解任につながったと思われる抜け穴事件は、奉行所の犯科帳に記載されている。

長崎村之内 十善寺郷住居 伺之上依御下知如斯

一 孫之進 安永酉六十二月廿三日入牢

同八亥二月二日引廻獄門

右之者儀去ル申三月八幡町吉次麹屋町兵次ニ出会候節唐小通事末席彭城儀右衛門稽古通事彭城八十郎も手合ニ加リ密売之手段企候旨被勧岩原郷六兵次袋町五郎作江右手段申勧居宅床下より唐人屋敷内外囲之間穴堀敷より上江忍ひ穴を掘抜同類寄集煎海鼠を持夜中忍ひ入酉壱番唐船水主劉則福同拾弐番水主林世可と申談玉子形麝香七ツ請取持帰掛改弐百目有之候得共似セ物ニ而不用立兵次ニ預置同人自ゟ合力銭五貫目文貰請去々酉ノ二月忍ひ穴一旦埋候処同年冬又候掘返シ同類打寄煎海鼠干鮑或は獺之皮金弐両持入白砂糖又は繰盆茶碗皿其外唐袴至る密売持出吉六兵次売捌唐袴砂糖代銭之内未配分不致も有之其以前三度ニ持出候品々売払候配分銭都合参貫三拾五文取之兵次より貰請候合力銭共遺捨候処相顕被捕此外悪事不致吉次兵次発頭ニ而企候手段ニ致同意候旨申之候得共右之者共欠落致行衛不相知引合之証拠無之何レにも居宅床下より抜穴を掘殊六兵次郎作を申勧候上ハ旁発頭ニ無相違度々穴を潜リ内囲之石垣を登塀を乗越館内忍ひ入品々致密買売払配分并合力銭取之候巧成仕方其上少分ニ候共唐入江金子相渡候始末種々不届至極ニ付伺之上松平右近将監殿依御下知引廻之上獄門申付」[41]

事件の吟味と関係者の処罰は安永8年まで続いた。正規の経路で流布することのない上記の漢籍の一部はこのような人脈を通じて根来家に伝わったものと思われる。

中津での滞在を満喫した梅園は8月20日から旅を続けた。その3年後の安永10(1781)年に、彼は再び東麟を訪ねた。このときに見せられた様々な家宝の一つである「人身連骨真形図」は彼の強い興味を引き、東麟の了解を得て図面と解説文を写し取った。梅園は同年にまとめた「造物余譚」で、その理由についてこう記している。

18世紀中頃から人体の内景に対する関心は急速に高まった。古医方派の山脇東洋が宝暦4(1754)年に京都六角獄舎で刑死体の腑分けを行い、同9(1759)年にその成果を発表して以降、同様な動きが次第に活発になった。京都所司代となった古河藩主土井利里の許可で、藩医河口信任は京都の古医方医荻野元凱とともに小刀を握り人体解剖を実行した。明和9(1772)年に出版された『解屍編』は、日本で2番目の刊本解剖書だった。同じ明和九年に、鈴木宗云は出島商館の阿蘭陀通詞本木良意が1682年に完成させた「阿蘭陀経絡筋脈臓腑図解」を『和蘭全躯内外分合図』として刊行し、いわゆる通詞蘭学の歴史的貢献を広く認識させた。その2年後に『解体新書』が医界の注目を集め、後にこの転換期の象徴となった。

梅園はこのような「験屍」への関心の高まりを注意深く見守っていた。安永辛丑(1781)年4月に、彼が「造物余譚」のために三つの資料を選んだのは、一種の補完のためであろうと推察される。巻頭の「人身連骨真形図」はそれまで見過ごされてきた先駆的な業績だった。これまで報告された刑屍体のほとんどが男性だったので、2番目には女性の内景を解説した書簡の写しを採用した。次にもう一つの書簡の抄出で、梅園は動物と人間の比較解剖学の有用性を伝えようとした。

「人身連骨真形図」を写した際、梅園は東麟から処刑された二人の名前を知らされた。

五、現存の「人身連骨真形図」

京都の操神堂で門下生を受け入れていた根来東叔は、「人身連骨真形図」をその弟子や来客に披露したと思われる。しかし、現存の資料状況から判断すると、写本はあまり作成されなかったようだ。三浦梅園の写しは、宗田一による掛軸の公開まで、東叔の研究を伝える唯一の資料だった。[43] 小川剣三郎が『日本眼科学史』でその重要性を指摘して、一世紀以上経った今日まで、新資料が殆ど発見されなかったことは、偶然ではないと思われる。

三浦梅園資料館蔵「人身連骨真形図」(A)

大分県国東市の三浦梅園資料館蔵「造物余譚」という自筆本は安永10(1781)年に成立し、梅園会が1912年に刊行した『梅園全集』を皮切りに、数回にわたり印刷物として発表されている。原本は掛物ではなく、約19×26糎の写本である。梅園による題簽が破損したので、後世に、その横にあらたな題簽及び短い説明が貼られた。「人身連骨真形図」は合計九丁にわたっている。

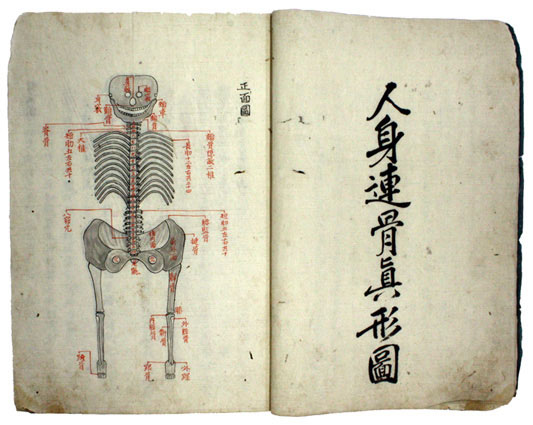

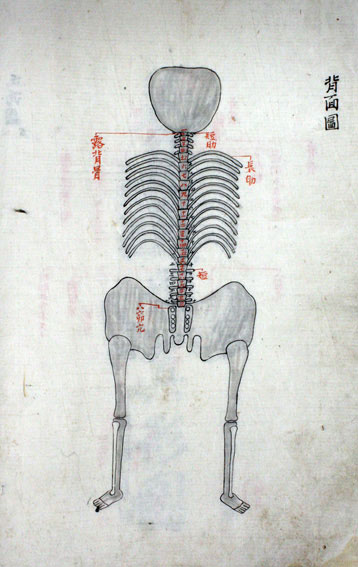

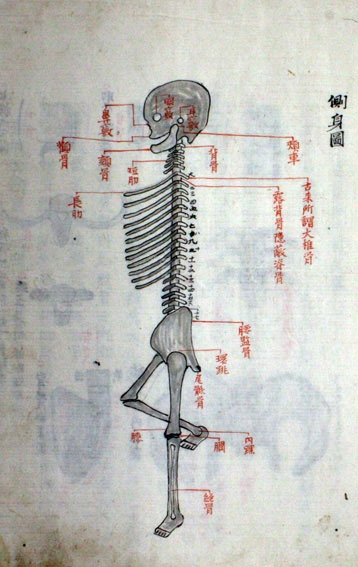

現存の「人身連骨真形図」の中で、梅園の字は最も丁寧に書かれている。骨格全体を示す「正面図」、「背面図」、「側身図」が、それぞれ一面に描かれている。また各部分の様子を伝える「上顎大穴図」、「肋骨接背骨図」、「背骨折口図」、「背骨側穴図」、「背骨揜附明分図」、「背骨斜退図」、「腰監骨内面図」は、もう一面にまとめてある。彩色原図の色は、墨墨の濃淡によりある程度示されている。[44] 鎖骨、肩胛骨と腕の骨は、東叔の絵図には記載されなかったようだ。

図 7 「造物余譚」より |

図 8 「造物余譚」より (三浦梅園資料館蔵) |

図 9 「造物余譚」より |

図 10 「造物余譚」より |

図 11 「造物余譚」より(三浦梅園資料館蔵) |

中津市村上医家史料館蔵「人身連骨真形図」(B)

1997年、川嶌眞人の尽力で故宗田一蔵の「人身連骨真形図」は中津市の村上医家史料館において委託展示されることになった。その後、同氏の研究により根来家と共に「人身連骨真形図」の歴史的意義が広く認識されるようになった。[45] この史料は三浦梅園の写本と違い、二幅の大型の掛け軸である。154X56糎の本紙に、「人身連骨真形図之左」及び「人身連骨真形図之右」という題目で、遺骨の図面とそれに関する解説が記載されている。故宗田一は、この掛物は原本ではないが、「原本の姿を窺うに足りるもの」であると説明している。[46] 綿密に調べると、その見解に賛同せざるを得なくなる。シミのない真っ白い本紙の繊維はきわめて細かく密度の高いものであり、18世紀の和紙として認めがたい。印が押されていないことも不思議である。さらに、箇々の漢字の打ち込みやはねなどのお粗末さ、「人身連骨真形図之右」の一幅で次第に斜めになる行といった点は、重要な発見を軸物としてまとめた江戸期の文人にしては納得しがたいものがある。

図 12 「人身連骨真形図之右」 |

図 13 「人身連骨真形図之左」(中津市村上医家史料館蔵) |

森ノ宮医療学園のはりきゅうミュージアム蔵「人身連骨真形図」(C)

2001年、関西地方にあるもう一つの掛物「人身連骨真形図」が、森ノ宮医療学園が刊行した『はりきゅうミュージアム 銅人形・明道図篇』に彩色模写として紹介された。[47] この資料は同様に右、左が双幅仕立てである。寸法は162×53・5糎(右)と149・3×53・2糎(左)で上述のものとほぼ一致している。「人身連骨真形図之左」という題目が欠けているが、解説文も絵図も同様なものであることは容易に確認できる。ここにも印がないが、それに対し、汚損と破損の多い本紙は近世の和紙に違いない。

森ノ宮医療学園は、開講当初より約40年にわたって鍼灸、整骨関係の資料を収集してきたが、初代理事長、故森秀太郎氏が購入した「人身連骨真形図」の由来に関する情報は残っていない。故宗田一旧蔵「人身連骨真形図」は『日本医事文化史料集成』(1977年)、『京都の医学史』(1980年)、『日本医療文化史』(1989年)に'載され、医史学者の注目を集めたが、森ノ宮医療学園蔵の掛物は、未だそれほど広く認識されていないようだ。

図14 はりきゅうミュージアム蔵「人身連骨真形図」 |

図 15 はりきゅうミュージアム蔵「人身連骨真形図」 |

六、現存資料の比較と位置づけ

二つの掛物の図面は一致しているが、その文章を比較してみると、村上医家史料館蔵のもの(B)についての新たな疑問が浮かんでくる。たとえば、「似」の人偏が落ちたり、文字の順序が逆になったりするなど、写本を作成する際に起こりやすい間違いが所々に確認できる。

| (資料A) | (資料B) | (資料C) |

| 「似魚背骨」 | 「以魚背骨」 | 「似魚背骨」 |

| 「而非背骨。背骨者、」 | 「而非骨背。背骨者、」 | 「而非背骨。背骨者、」 |

| 「南京醫工、根來東叔」 | 「南京醫工、根來東叔」 | 「南京醫、根來東叔」 |

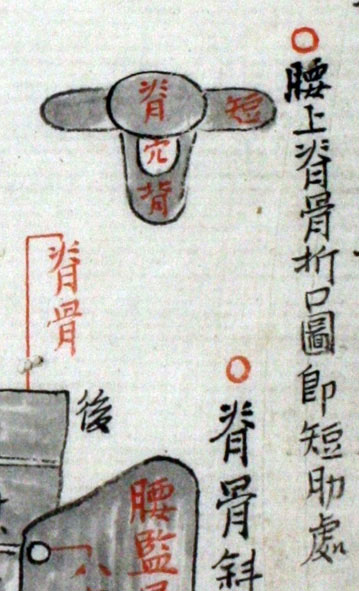

絵図の比較から両掛物の問題点が明らかになる。掛物の「側面図」に見られる右側の肋骨は長いが、「造物余譚」では非常に短くなっている。また、両掛物の「上顎大穴図」と異異なり、梅園の写しには「咽喉」という文字及びその後ろを示す線が引いてある。この程度の違いはわかりやすさを優先した梅園による変更とも考えられるが、しかし「造物余譚」の「腰上背骨折口図」が両掛物に'載されていないことにより、この解釈は成り立たなくなる。

|

図 16 紙の破損と誤字(左、村上医家史料館蔵「人身連骨真形図」。右、はりきゅうミュージアム蔵「人身連骨真形図」 |

上記の問題点を総括するためには、まず、三つの資料がすべて、写本であることを確認しておかなければならない。中津で展示されている掛物(資料B)及び森ノ宮医療学園蔵の掛物(資料C)は原本を反映しているが、その一部が欠けているので、現存資料として梅園の「造物余譚」(資料A)が現存資料としては最も正確なものであろう。紙の質、保存状態、文字に見られる筆の運びから、森ノ宮医療学園蔵の掛物(資料C)は江戸期のものと断定できるが、中津にあるものは、明治以降の写しである可能性がかなり高いと言わざるを得ない。ただ、このような資料としての位置づけとは別として、根来東叔の先駆的な研究はどの写本にも十分に反映されていることを強調しておきたい。

図 17 紙の質。 村上医家史料館蔵「人身連骨真形図」 |

図 18 「腰上背骨折口図」。 「造物余譚」(三浦梅園資料館蔵) |

七、人骨の観察

日本の解剖学史において、根来東叔は確かに先駆的業績を残したが、東洋医学の伝統に立つ者として初めて人間の骨に目を向けた人物というわけではない。人骨を観る歴史は古く、医学のみならず文化の底流にも深く組み込まれている要素が見られる。そのため東叔の思想的環境をより広い視野で見つめる必要があるだろう。

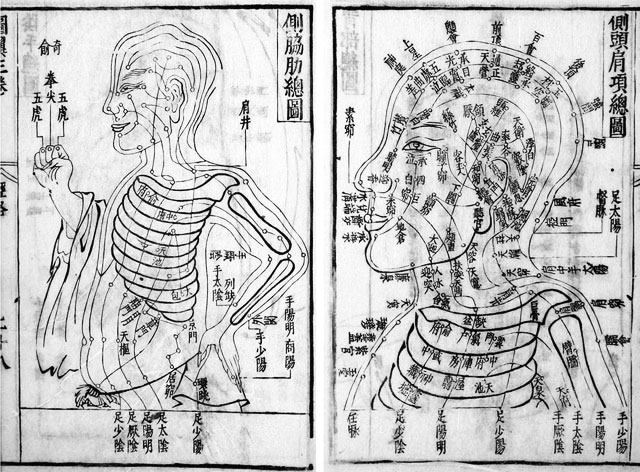

中医学の通常の書物に'載されている身体の「解剖図」は、経絡及び五臓六腑を中心に描かれているが、「銅人明道の図」の一部にあるように、透明な人体を内部から支える骨格を示す事例も決して珍しくない。勿論、骨折や脱臼の治療にあたる外科医は骨をある程度理解していなくてはならない。本道の医師にとっても骨格は、ツボを確かめるための重要な目印となる。明朝末期の張介賓が天啓4(1624)年に発表した『類経図翼』の「側脇肋総図」のような側面図は、東叔の「側身図」の裏にもあったに違いない。また、同書の「周身骨部名目」[48]に列記されている数々の骨の名称は、すでに以前からこのような医書を通じて日本人医師の語彙に加えられていたのである。「人身連骨真形図」の解説で「古来名家」の観察不足と妄想を批判している根来東叔は、どのような書物を読んだかは不明だが、『類経図翼』のようなものがそれに含まれていた可能性はきわめて高い。

さらに、経絡などから離れて骨のみに注目する者もいた。

図 20 『類経図翼』経絡図に見られる骨(巻3、経絡)、27丁、28丁 (九州大学附属図書館医学分館蔵) |

世界初の法医学書『洗寃録』

『洗冤集録』(Xǐ Yuān Jílù)または『洗冤録』は、中国南宋の宋慈(Sòng Cí、1186-1249)が淳佑7(1247)年に刊行した検屍書である。本書は世界初の本格的な法医学書として、1779年にフランスで注目され、その後英語、オランダ語、ドイツ語などに翻訳され、法医学の一里塚として高く評価されている。[49] 広東管区の司法長官を務めていた宋慈は、無実の罪で処刑された者を悼み、汚名をそそぐために本書を執筆した。

現存版で全5巻53章にわたるこの労作は、遺体の死亡状況から死亡時や死因などを定める判別方法を体系的に記し、[50] その文脈で骨も取り上げている。

人有三百六十五節、按一年三百六十五日。

男子骨白、婦人骨黑。

髑髏骨 男子自頂及耳並腦後共八片、腦後橫一縫、當正直下至發際別有一直縫。婦人只六片、腦後橫一縫、當正直下無縫。

牙有二十四、或二十八、或三十二、或三十六。

胸前骨三條。

心骨一片、嫩、如錢大。

項與脊骨各十二節。

自項至腰共二十四椎骨、上有一大椎骨。

肩井及左右飯匙骨各一片。

左右肋骨 男子各十二條、八條長、四條短。婦人各十四條。

男女腰間各有一骨、大如手掌、有八孔、作四行、樣■。

手、腳骨各二段。男子左、右手腕及左、右■骨邊皆有捭骨。兩腳膝頭各有■骨、隱在其間、如大指大。手掌、腳板各五縫。手、腳大拇指並腳第五指各二節、餘十四指並三節。

尾蛆骨、若豬腰子、仰在骨節下。

男子者、其綴脊處凹、兩邊皆有尖瓣、如(棱)〔萎〕角、周布九竅。

婦人者、其綴脊處平直、周布六竅。

大、小便處各一竅。

骸骨各用麻草小索、或細篾串訖、各以紙簽標號某骨、檢驗時不至差誤。」『洗冤集錄』卷之三、十七

この記述や関連の図版は骨格を把握しようとしたものであるが、陰陽思想などの伝統的な発想が見受けられる。

宋慈の著作は後世の専門家に強い影響を与えた。中国元代の至大元(1308)年に刊行された『無寃録』は、王與が『洗寃録』及び趙逸齋『平寃録』を参考に編集したものである。また、清時代に諸例を補注した『補注洗寃集録證』もある。これらの書はいずれも唐本あるいは朝鮮本として日本に伝わったと考えられ、その足跡の一部が17世紀後半に初めて確認できる。

『江戸時代書林出版書籍目録集成』で調べてみると、寛文10(1670)年刊書籍目録「故事」の部に「無寃録 二冊」とあるのをはじめとして、寛文11、延宝三(1675)年、元禄5(1692)、元禄12(1699)年刊などの記載から、当時の関心の高さを窺うことができる。[51]

また、正統5(1440)年初刊の『新註無寃録』の和刻本は、人体解剖が医界を騒がせた18世紀後半に出回るようになった。

王与編輯、河合尚久訳『無寃録述』東都、丹波屋理兵衛。東都、前川六左衛門、明和5(1768)年。

王與編、河合尚久譯『無寃録述』大坂、波花書林 松村九兵衛、寛政11(1799)年。

図 21 『洗冤集録』の験骨図(左、背面。右、正面)[52] |

上記の「法医学書」は新しい見識と伝来の教えの混合物だが、人体の理解と観察の重要性と有用性という点において、18世紀の外科医や整骨医を刺激する書物だった。

18世紀の整骨医による貢献

18世紀に入ると、日本の整骨学は大きな発展を遂げている。根来東叔が「人身連骨真形図」をまとめた五年後、骨関節疾患及び損傷に関する最初の単行書『骨継療治重宝記』(延享3(1746)年刊)が江戸で出版された。その著者高志鳳翼は、生没年不明で、摂津難波村の人だったようである。名は心海、字は玄登、号を鳳翼'慈航斎と称した。彼は京都の穂積以貫のもとで古学派の漢学を学んだ。

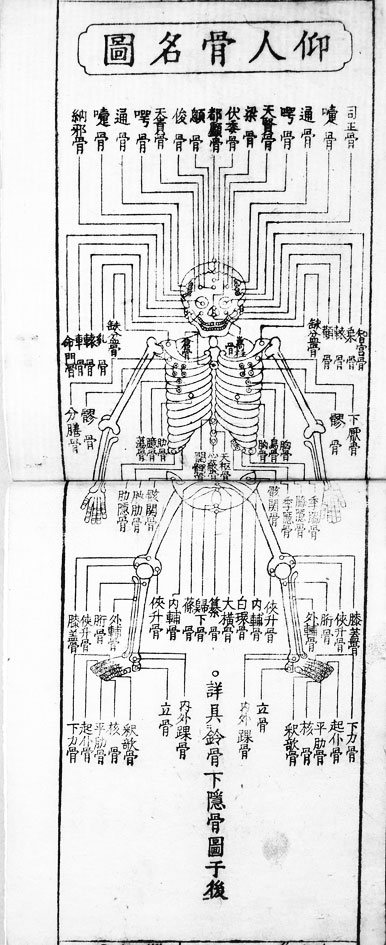

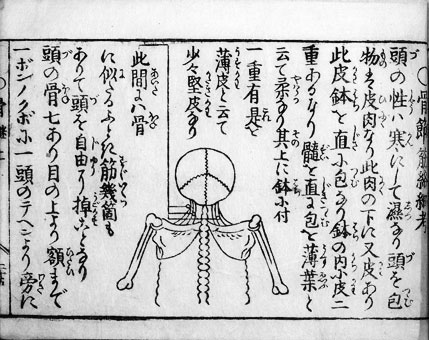

図 22「迎人骨名図」 |

図 23 「伏人骨名図」 |

『骨継療治重宝記』は、総論(上巻)、部位別の整復法(中巻)及び薬方(下巻)から構成されており、多くの図版と仮名交じり文により、読みやすさを目指した啓蒙書である。王肯堂『瘍科証治準縄』(1601年刊)は当時非常に重要視された参考文献だったが、鳳翼は『外科正宗』、『金匱』、『脉経』、『黄帝内経』など、中国医書17種を利用していた。独立を志す整骨医は、「骨、関節、筋、神経についての正確な解剖学的理解」を取得しなければならない。鳳翼は、そのための「読むべき書目」を示し、整骨医は「南蛮紅毛の外療治」にも目を向け、外科学を学ぶべきという時代を先取りした考えであった。

|

○正體醫外科を兼學べき説 今の外科者流正骨の術に暗し 夫外科にして正體にくらきハ是非 なし苟も正骨の術に入てハ必ず外 科(道を明にし古賢の外科書に 心をきハめ旁紅毛南蠻流の外 療にも渉るべきこと肝要なり」 『骨継療治重宝記』巻之上、16丁より; |

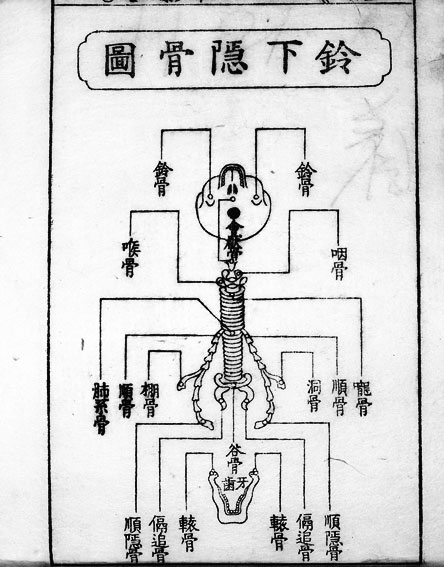

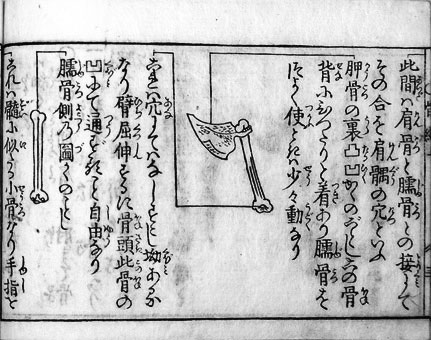

箇々の整復法の治療場面を描いた図版は中国の古き良き伝統をそのまま写したものである。「迎人骨名図」と「伏人骨名図」は、「銅人明堂図」より詳細になっているが、伝来の骨格図からさほど離れていない。しかし、「鈴下隠骨図」の肩胛骨、骨盤の絵図は、実物の調査に基づいた写質性の高いものである。鳳翼は、生きた人間の治療経験が豊富だったので、骨のつながりと機能について根来東叔より理解していたようだ。

図 24 「鈴下隠骨図」。 『骨継療治重宝記』より(九州大学附属図書館医学分館蔵) |

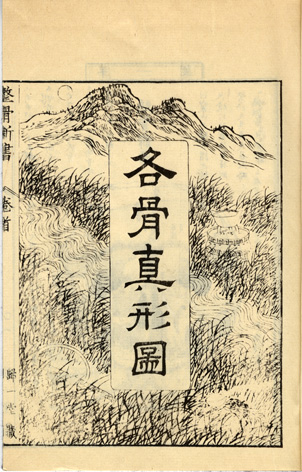

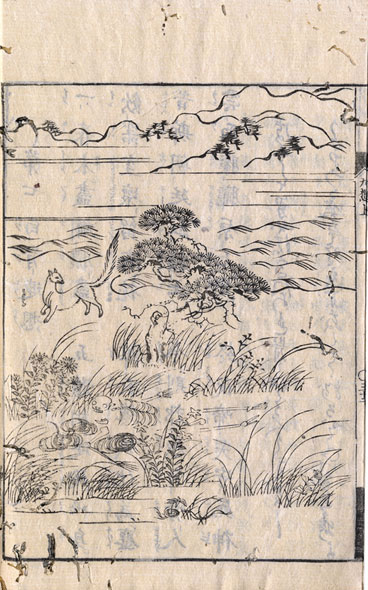

日本における人体解剖の歴史を振り返る際、整骨医の先駆的な役割を見過ごしてはならない。18世紀後半の外科医たちは、飛躍的に進歩する解剖学知識を医療現場でほとんど生かせなかったが、整骨医にとって、骨や関節の構造と機能に関する知識は大変役に立つものだった。女性刑死屍を解剖し、夫人と共に人骨を拾い集め「模骨」を作らせた各務文献( 1755-1819)は、骨に関する実証的機能解剖学を発展させた整骨医の一人である。彼の『整骨新書 』(1810年刊)に掲載してある「各骨真形図」の扉絵は、根来東叔 の「人身連骨真形図」や草原に捨てられた屍体を連想させかねないが、そこに見られる鍋は、屍体を蒸して、骨骸を取り出すためのものようだ。

図 25 「骨節筋絡」。 『骨継療治重宝記』より(九州大学附属図書館医学分館蔵) |

図 26「胛骨」「臑骨」。 『骨継療治重宝記』より(九州大学附属図書館医学分館蔵) |

| 図 27 各務文献『整骨新書』文化七(1810)年刊(筆者蔵) |

|

僧侶が見つめた屍骸

亡骸の絵図は医家以外の所にもあった。すでに奈良時代に、仏教と共にいわゆる九想観を説く経典が日本に伝わり、その絵画が鎌倉時代から江戸時代にかけて製作された。人の屍相を示すこれらの「九相図」(九想図)は、野原にうち捨てられた若い女性の死体が腐敗していく経過を九段階に分けて示している。その変貌の観想により、修行僧の悟りを妨げる煩悩が払われ、肉体は無常で不浄なものだという自覚が促される。なお、『大智度論』(巻21)、『大乗義章』(巻6)、『摩訶止観』(巻17)、『放光般若経』(巻1)などの資料により[53]、各段階の順番及びその名称は多少異なる場合がある。

| (一) | 死想 | 新死想 |

| (二) | 肪脹想 | 膨脹想、脹想 |

| (三) | 血塗想 | 青瘀想、膿血想 |

| (四) | 方亂想 | 肪乱想、蓬乱想、方塵想 |

| (五) | 瞰食想 | 食瞰想、瞰想 |

| (六) | 青瘀想 | |

| (七) | 白骨連想 | 骨鎖想 |

| (八) | 白骨散想 | 骨散想、散想、骨離想、骨節分離相 |

| (九) | 古墳想 | 焼相 |

この九想観は、空海「九相詩」や源信『往生要集』(寛和元年(985)年)により普及しており、真言宗、天台宗、浄土真宗などの寺院において、亡骸の無惨な崩壊を生々しく見せつける九相絵画が珍重された。特定の女性を題材にしたものもある。現存するもののうち、京都西宝寺の檀林皇后九相詩絵巻物や小野小町壮衰絵巻が広く知られている。

図 28 卒都婆小町図の巻物 「文化六季十月 文晁畫」(個人蔵) |

根来東叔 の「人身連骨真形図」の文脈で、「九相詩」の「第七白骨連想」及び「第八骨散想」は特に重要である。

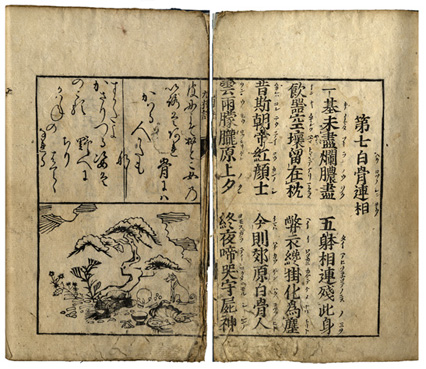

| 「第七白骨連想 一朞未盡爛膿盡、 五體相連殘此身、 飮器空壊留在枕、 弊衣纔掛化爲塵 昔斯朝廷紅顔士、 今則郊原白骨人、 雪雨朦朧原上夕、 終夜啼哭守屍神 |

第八骨散想 蕭疎蔓草遂纏骨、 散彼捨斯求得難 爪髪分離盈野外、 頭顱腐敗在岩端 西陵雨夕年々朽、 東岱嵐時處々殘 忽成龍門原上圡、 枯榮不識昔誰棺」 (『九想詩諺解』)より[54] |

伝空海「九相詩 十首」で、この場面はこうとられている。

| 白骨連相第七 寂寞希人跡、 蕭散遠聚落、 見有朽敗髏、 倏然有中澤、 松柏作良陰、 荒茨蓋濕席、 風雲所恆曝、 霜露更自瀝、 日來隨日枯、 年去逐年白、 雖殖青柳根、 豈能招鶣鵲 |

白骨離相第八 永無如夢虛、 塵境如泡體、 娑婆可厭所、 閻浮非樂寐、 膚血異夜月、 骨柳非復花、 爪髮各塵草、 頭頸散東西、 落葉半覆體、 秋菊時可愛、 垂淚弗能禁、 空是為人啼」[55] |

解剖学的に見れば、町はずれに捨てられた屍体の絵図は死の臭いを色濃く伝えてはいるものの、さほど正確に描かれたものではなかった。しかし、ヨーロッパと同様に近世の日本にも観察に基づいて描く画家が登場するのは、自然な成り行きだった。

17世紀後半から図入りの九想詩は、版本として一般人にも手に入るようになった。[56] とりわけ東坡居士とも呼ばれる中国北宋の詩人で政治家の蘇 軾(Sū Shì、1036~1101)によるものは、再三にわたり出版された[57]。九相観は、医学史において未だ十分にその意義を認識されていないが、近世日本の身体観に影響を及ぼしたに違いない。[58]

図 29 東坡居士[著]『九相詩』より(筆者蔵) |

真言系眼科学を受け継いだ博学な根来東叔が、九相、空海の九想詩、不浄観相の修行法を知らなかったとは考えられない。彼が享保17(1732)年に金柑長兵衛と中衆茂兵衛の屍骸を観察した際、むしろこの仏教の九想観が屍体の「客観化」を容易にし、生と死との出会いで精神的支えになった。解剖図として、日本の九相図はお粗末すぎたが、屍体と死を直視する呼びかけとして、江戸期の医師たちにも認識されたはずである。

人体解剖は禁止されていたという定説があるが、徳川幕政による法制度上の禁止条項は存在しなかったようだ[59]。医師と民衆が共有していた抵抗感は、むしろ宗教によるものだった。屍体を切ることは、仏教の規範と衝突する行為だったので、医療の道徳的基盤が崩れかねないという医師の悩みに加えて、世間が騒ぐことも覚悟しなければならなかった。京都所司代の許可を得ても、宝暦4(1754)年に腑分けに踏み切る山脇東洋には相当な勇気が必要だった。それに対し、郊原にあった屍体を観ることは、僧侶の修行との類似性が強く、宗教'思想のレベルでのハードルは比較的に低かったであろう。

図 30 「白骨連想」。 『九想詩諺解』(筆者蔵) |

図 31 「不浄観」。 『九想詩諺解』(筆者蔵) |

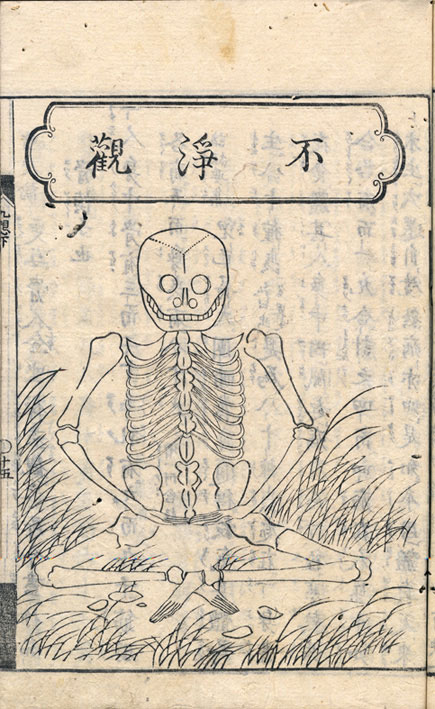

興味深いことに、国学者坂内直頼(号は山雲子、1644頃-1711)による『九想詩諺解 』に、もうひとつの骨格の図版が'載されている。「無常観、不浄観」を論じた下巻は、「不浄観」という題目の版画で座禅を組む「骨人」を示している。それに続く大乗仏教の『智度論 』の始まりは、医書の記述に酷似している。

一 人身中骨有三百二十毛孔有九百九千筋脉各有五百身虫有八十戸 増一阿含経

往生要集曰 不浄者凡人身中有三百六十之骨節々相拄謂指骨拄足骨足骨拄踝骨々々[後略]」[60]

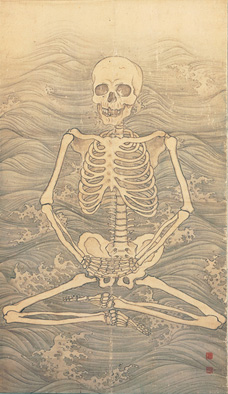

18世紀後半になると、写生を重視した町絵師円山応挙(1733-1795)が、このモチーフを飛躍的に発展させた。兵庫県美方郡にある真言宗の大乗寺は、円山応挙とその一門による多くの作品が収められている。応挙が天明7(1787)年に完成させた墨画淡彩「波上白骨坐禅図」では、骸骨が波の上で座禅を組んでいる。観察力と共に優れた画法を持つ応挙は本物の骨あるいは、蘭方系の資料を見て描いたことは間違いない。

図 32 「波上白骨坐禅図」円山応挙筆、天明7(1787)年(兵庫県美方郡香美町、大乗寺蔵) |

おわりに

本調査により、村上医家史料館蔵「人身連骨真形図」は、はりきゅうミュージアム蔵「人身連骨真形図」と同様に、根来東叔が作成した原本ではないことが確認された。両者とも完全なものではないため、東叔の解説や絵図の全貌については、現在の資料状況で最も信頼性の高い、三浦梅園が安永10(1781)年に根来東麟宅で写した「人身連骨真形図」を参照するほかない。一方、梅園の四つ目綴じ中本には、大型原本の迫力や絵図の配置及び彩色の具合が反映されていないという弱点もある。

「人身連骨真形図」の内容について、従来の研究者は、東叔の先駆性を賛美した梅園に同感し[61]、東叔の「実証精神の芽生え」[62]、「旺盛な実験精神」[63]、「実験精神とパイオニア精神」[64]、「みずから観察したところ」[65] 並びに「観察者としての科学的態度」[66] を讃えている。また、短肋と長肋の区別、「脊椎骨のうち椎体を脊骨、棘状突起を背骨と名づけたるところ」など、解剖学上の新しい見識や、連骨に関する「生理学的記載」にも言及している。[67] 同時に、いくつかの課題も明らかになった。酒井シヅは「沢山の新事実」の発見を認めた上で、その事実は「そこに現存していること以上のことを教えてくれない」ことを指摘している。[68] また、吉田忠が述べたように、「人身連骨真形図」は出版されなかったために、その影響はきわめて限られていたことも見過ごしてはならない。[69]

これらの見解にまったく異存はないが、「人骨を観る」という行為の背景を調査してみると、解剖史の枠組みだけでは、東叔という人物の歴史的位置づけや、彼の関心と動機を理解するには不十分であることがわかる。真言密教の誕生と分離まで遡る根来流眼科の根源や、視力、視覚、眼の構造の解明に力を注いだ東叔の専門的関心、医学と医療の様々な分野からもたらされる刺激が、彼の験骨への決断を促した。また、死と屍体に対する人間の本能的恐怖感を克服し、亡骸の骨を動かしそのつながりを知ろうとする東叔の冷静さは、おそらく仏教の不浄観により会得されたのではないかと思われる。山脇東洋による腑分けは自然から逸脱する行為として相当な勇気と決断力が求められるものだったが、郊原で腐敗していく屍体の観察は、伝来の九相観として、より実行しやすいものだったであろう。観想から観察への第一歩は、意外に容易であったのかもしれない。

史料

【網掛けの字は三浦梅園『造物余譚』に基づく追加や修正である。】

人身連骨眞形圖之右頭骨右末所傳之圖、其形相同、

眼竅二穴、鼻竅一穴、共通口内之上顎、上腭有一大穴、此大穴、與眼鼻之三穴相貫、即

懸壅所懸之處也。

耳竅、通腦骨中、獨不通口内。

上歯接顴骨、下歯接頦骨、前歯独根、槽牙岐根、齦肉巳去、牙歯自若。

頰車顴骨頦骨、接於耳竅之前。即是頰車、頗似諸獣之頰車、以手動之則能

叩歯。

脊骨、右來著脊骨圖、状如弓形而、露於背此乃背骨、而非脊骨。脊骨者、内實

形直、如柱直立於腹背之半、猶屋有大中柱、又以魚脊骨、在身之中間。凡二十七節、々

亦似魚脊骨及野猪脊骨。而節間有空、如凹字、含微脂、上接頭骨、下接腰監

骨、上細下巨至廿二三椎、而量之、如圍両喰指之大弱。十三椎下之四椎、漸細漸偏、

形如竹箆。随腰監骨、斜退至穀道之後、而尽矣、稱尾骶骨者、此骨尖也。

露背骨、右來無背骨之名、即背上督脉之露骨也。余名之曰露背骨。凡二十三、似

魚背骨、隠蔽脊骨根歧如琴鳫、接背骨及左右肋骨、其尖向後斜垂、一掩

二。二掩三。以次相重。自初椎至二十三椎、積続於腰監骨。其歧間則如穴、上下

相貫、又通裏面背骨節之側、内含脂膏湧出節側。

肋骨二十三、左右共四十六、自脊骨之初椎至二十三椎、附著於節間之両側、

而不接下椎。当節及下椎有缺穴、腹背相貫、亦出脂膏。毎椎如此。其脇

肋十二、稍長曲後向前、至脇斜垂、胸前諸骨、狼犬食去、不見之也。但項間五

骨、短而微垂、長肋下五骨、短而不曲耳。

腰監骨一、大庁骨、自廿三節至廿七節、揜附於脊骨、頗似亀甲之附著

於脊骨。又形似抱物。上甚厚下漸薄、狭背中行、有長陥。々中有四穴、左

右共八、穴上穴濶、下穴狭、背腹相貫、即八窌穴。

人身連骨眞形圖之左

交骨、左右接腰監骨、中行有二小陥、左右相対、亦稍相去、有二大穴。

股骨、上接腰監骨、下接脛骨、大倍於脛骨。

膝膕、股骨、脛骨、相接處、指為膝膕、右來有膝蓋骨之接。今見之無有。

不知果有否。餘竊意、股骨之起頭、甚大、有膝蓋之形、因以為有別骨

乎、髀樞踝骨之類、亦皆骨端之起頭也。

脛骨、二骨内外並立、而内脛骨大、外脛骨小、上接股骨、下接跟骨、内外

踝骨、即内外脛骨之起頭也。絶骨則外脛骨之外稜、

跟骨、後圓前方、上接脛骨、前接跗骨。

跗骨、有指骨形。而不如指分。後接跟骨、前接指骨、跗骨之間、有断

紋、即衝陽各之間、

指骨落去、無有、

享保壬子歳、處於烙刑者者人、月餘不瘞遺體、餘偶視之、肌肉腐化、臓腑燜脱、両手肩骨、亦随落焉、然大骨連続、卓

爾如生以手操之、則頰車闓闔、脊骨仰俯、膝膕屈伸、及諸節之接続、猶末失機樞也。而二人相同、如合節節、至若、人身之或

起坐、或偃臥、或正立、或直行、仰則胸肋張、俯則背骨出、歯之囓而耐堅、肩之担、而致遠、腹皮舒縮、随飢飽之類、亦皆

在此機樞焉、而其神奇工巧、可謂造化之自然者也。餘一見之、頓覚蒙開塞決、胸次豁然、誠可作醫問之一大方縄也。古

來名家、未見真骨、妄綛露背骨、而為骨脊椎骨、或不知頂間腰

上有短助、而為之圖、為之説、傳誤於千歳、千歳之人、亦茫乎遂

不見真、予幸見之、而不忍不有斯圖。因而写其所見、以為一圖、但

至機樞、則所盡力之所不及也、庶令人一開圖、而初注目焉。尚於信

古疑今者、則餘之所不得而強也

寛保改元秋九月之望、南京醫工、根來東叔、在原行忠、書于洛陽操神堂

【注釈】

○南京醫工、根來東叔 …はりきゅうミュージアム蔵「人身連骨真形図」(C)で、「南京醫、根來東叔」

○九月之望 …9月15日の意。

○南京 …奈良

○洛陽 …京都

【参考文献及び史料】

参考文

▲ 石出猛史「江戸幕府による腑分の禁制」『千葉医学』第84号、2008年、221-224頁。

▲ 飯塚修三「刑場で骨を拾った根来東叔」『日本の眼科』第76巻第6号、2005年、115-116頁。

▲ 井上悦子、横山浩之編『はりきゅうミュージアム 銅人形・明道図篇』大阪、森ノ宮医療学園、2001年。

▲ 井上隆明『近世書林板元総覧』(改訂増補)武蔵村山、青裳堂書店、1998年。

▲ 内山孝一「明治前日本生理学史」日本学士院編『明治前日本医学史』第二巻、東京、日本学術振興会、1955年。(増訂復刻版:東京、日本古医学資料センター、1978年)。

▲ 小川剣三郎『日本眼科学史』東京、吐鳳堂、1904(明治34)年(複製版:京都、思文閣出版、1971年)。

▲ 小川鼎三「明治前日本解剖学史」日本学士院編『明治前日本医学史』第一巻、東京、日本学術振興会、1955年。(増訂復刻版:東京、日本古医学資料センター、1978年)。

▲ 奥沢康正、園田真也『眼科医家人名辞典』京都、思文閣出版、2006年。

▲ 川嶌眞人「根来東麟と根来家について」『日本医事新報』第3817巻、59-60頁、1997年。

▲ 川嶌眞人「日本最初の人骨図」『臨床整形外科』第37巻、2002年、第11号、1362-1263頁。

▲ 川嶌眞人『医は不仁の術、務めて仁をなさんと欲す』中津、西日本臨床医学研究所、1996年。

▲ 川嶌眞人『中津藩蘭学の光芭』中津、西日本臨床医学研究所、2001年、82-88頁。

▲ 川嶌眞人『蘭学の泉ここに湧く』中津、西日本隠床医学研究所、1992年。

▲ 京都府医師会編『京都の医学史』京都、思文閣出版、1980年。

▲ 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫編『江戸時代書林出版書籍目録集成』東京、井上書房、第1、1962年。第2、1963年。第3、1963年。索引、1964年。

▲ 杭侃著、劉煒編、大森信徳訳『宋—成熟する文明』(図説 中国文明史 七)大阪、創元社、2006年。

▲ 酒井シヅ『日本の医療史』東京、東京書籍株式会社、1982年、306-308頁。

▲ 三枝博音編『三浦梅園集』東京、岩波書店、1953年。

▲ 宗田一『日本医療文化史』京都、思文閣出版、1989年。

▲ 宋慈著、西丸與一監修、徳田隆訳『中国人の死体観察学 — 「洗冤集録」の世界』東京、雄山閣出版、1999年。

▲ 千葉彌幸「千葉大学の医学古書と眼科史」『千葉医学雑誌』第73巻、1997年、第1号、33-37頁。

▲ 中山茂「「極西天文」をめぐって — 耶蘇会士系天文暦学書受容の一側面」『科学史研究』第23(149)号、1984年、45-46頁。

▲ 中泉行信、中泉行史、斎藤仁男「眼科諸流派の秘伝書(42)」『臨眼』第39巻第6号、1985年、826-827頁。

▲ 日本医史学会編『日本医事文化史料集成』第2巻、東京、三一書房、1977年。

▲ 日本歴史大辞典編集委員会編『日本歴史大辞典』第2巻、東京、河出書房新社、1985年。

▲ 福島義一「江戸時代の白内障手術について」『日本眼科紀要』第6巻第1号、1955年、22-26頁。

▲ 梅園会編『梅園全集』東京、弘道館、1912年。

▲ 宮田安『唐通事家系論攷』長崎、長崎文献社、1979年。

▲ 森永種夫編『犯科帳 ー 長崎奉行所判決記録』長崎、犯科帳刊行会, 1958-1961年。

▲ 山本聡美、西山美香編『九相図資料集成 死体の美術と文学』東京、岩田書院、2009年。

▲ 吉田忠『東アジアの科学』東京、勁草書房、1982年、317頁。

▲ 吉富町誌編集委員会編『福岡県築上郡吉富町誌』福岡県築上郡吉富町役場、1955年。

▲ 鄭阿財「敦煌寫本「九想觀」詩歌新探」『普門學報』第12期 (2002年11月)、1-21頁。(台湾、普門學報社出版)

▲ Heinrich Breitenstein (ed.): Gerichtliche Medizin der Chinesen von Wang-in-Hoai. Leipzig: Grieben, 1908.

▲ W. A. Harland, M.D.: Notice on a Chinese Work on Medical Jurisprudence, entitled Se-yuen-luh, or «Records of the Washing away of Injuries» - with a collection of cases in illustration, a new edition, with additional notes and explanations. In: Transactions of the China Branch of the Royal Asiatic Society, Hong Kong. Pt. IV (1855), pp. 87-92.

▲ Herbert A. Giles: The Hsi Yuan Lu, or Instructions to Coroners. In: China Review, February 20, 1924, pp. 70-107.

▲ C. F. M. de Grijs: Geregtelijke Geneeskunde. In: Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen, Vol. XXX, Batavia, 1863.

▲ [Père Cibo:] Notice du livre Chinois Si-yuen. In: Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les mœurs, les usages, &c. des Chinois, par les missionnaires de Pekin. Tome quatrieme, Paris, 1779, pp. 421-440.

史料

手稿

▲ 青木流眼療書。根来覚盤上人伝。筆写本、一冊、書写者不明、書写年不明。(千葉大学医学部亥鼻文庫収蔵)

▲ (外題)眼目暁解(内題は「家秘眼目暁解」)。根来東叔著。筆写本、一冊、書写者不明、文化2(1805)年写。巻末に「文化乙丑十月四日 於濟美堂写之 澁谷敬」とあり。(東京、研医会図書館蔵)[京都に医業を開いた竹中文輔の済美堂だと思われる(『平安人物志』文化10年版参照)]

▲ 眼目暁解。根来東叔著。筆写本、一冊、書写者不明、文化14(1817)年写。巻末に「文化元甲子年九月廿四日於浪華 復明堂燈下是予先生也我亦文化十四年十月十九日写之者也 芥川氏 治通書 // 芥川英基之」とあり。(千葉大学医学部亥鼻文庫収蔵)

▲ 眼目暁解。根来東叔著。筆写本、一冊、書写者不明、寛保2(1742)年写。(東京、研医会図書館蔵)

▲ 御家註先祖書抜書。(小幡記念図書館、548)

▲ 五臟之守護并虫之圖。筆写本、一冊、書写者不明、書写年不明。(九州大学附属図書館医学分館蔵)

▲ 卒都婆小町図。作者不明、成立年不明、一幅。(個人蔵)

▲ 人身連骨真形図。根来東叔著。模写、二幅、書写者不明、書写年不明。(大阪市、森ノ宮医療学園 はりきゅうミュージアム蔵)

▲ 人身連骨真形図。根来東叔著。模写、二幅、書写者不明、書写年不明。(中津市、村上医家史料館蔵)

▲ 造物余譚。三浦梅園著、自筆本、一冊、安永辛丑(1781)年成立。(大分県国東市安岐町、三浦梅園資料館蔵)

▲ 波上白骨座禅図。円山応挙筆、一幅。(兵庫県美方郡香美町、大乗寺蔵)

▲ 根来家系図抄。目医系図。(大阪市、根来正輝蔵)。

▲ 根来不動院眼療書。筆写本、一冊、書写者不明、安永6(1777)年成立。(東京、無窮会専門図書館蔵)

▲ 根来流眼目秘方。筆写本、一冊、書写者不明、寛永8(1631)年成立、書写年不明。(10丁裏に「根来不動院 寛永8年6月吉日」とあり)。(東京、研医会図書館蔵)

▲ 根来流一家言。八代玄輔著。筆写本、書写者不明、文政12(1815)年写。(東京、研医会図書館蔵)

版本

▲ 貝原益軒『大和本草』皇都、永田調兵衛、宝永6(1709)年刊。

▲ 各務(かがみ)文献『整骨新書』[大坂]、河内屋嘉七、文化7(1810)年刊。(筆者蔵)

▲ [加古良玄選]『折肱要訣』京都、伏見屋藤右工門、文化7(1810)年刊。(大阪市、森ノ宮医療学園 はりきゅうミュージアム蔵)

▲ 高志鳳翼著『骨繼療治重寶記』京都、伏見屋藤右衞門、延享3(1746)年刊。(国際日本文化研究センター、故宗文庫収蔵)

▲ 高志鳳翼著『骨繼療治重寶記』大阪、[出版者不明]、文化7(1810)年刊。(九州大学図書館医学分館蔵)

▲ 宋慈撰『洗冤集録』淳佑7(1247)年刊。(宋慈著『洗冤集録』台北、新文豐出版公司、1979年。零玉碎金集刊 40)

▲ 寺島良安『倭漢三才圖會』大坂、杏林堂、正徳2(1715)年跋。

▲ 東坡居士[著]『九相詩』[出版地不明]、[江戸中期]。(筆者蔵)

▲ 張介賓撰『類経図翼』11巻。天启4(1624)年。(和刻本、江戸期。九州大学図書館医学分館蔵)

▲ 『難波雀』[大坂]、[出版者不明]、延宝7(1679)年刊。

▲ 村上宗占撰『骨度正誤圖説』江戸、須原屋平左衛門、延享元(1744)年序。(九州大学図書館医学分館蔵)

▲ 山雲子編著『九想詩諺解』京都、永田調兵衛、元禄7(1694)年刊。(筆者蔵)

▲ 弄翰子編輯『平安人物志』京都、林伊兵衛、文化10(1813)年。

脚注

小川剣三郎は類似の文言を紹介しているが、亥鼻文庫蔵「眼目暁解」と異なるところが多いので、出典として上げられた「眼目暁解」は、行方不明となった別の写本だったと思われる:「末ク醫書ニ載セラレス、古人論セサル所ニシテ、幼ヨリ眼科ニ従事シ屢々膿障ヲ刺テ珠中ノ様子ヲ知リタル発明ノ説ニシテ、コレヲシラスシテ眼科ノ治療ヲナスハ、暗夜燈ナクシテユクカ如シ」『日本眼科学史』(1904)、94頁。