東西の古医書に見られる病と治療 - 附属図書館の貴重書コレクションより |

2 外科処置

西洋医学においても東洋医学においても、血を流す外科術は、そもそもあまり評価されなかった。また、本格的な麻酔の開発までは、外科医の治療対象になるのは体の内部よりも、体の表面に見られる腫物、傷及び骨折、脱臼などだった。『周礼』(天官)は瘍医の仕事を以下の通りに概観している。

平安時代に丹波康頼が中国の医書に基づいて編集した力作『医心方』(982年)はこのような考えを引き継ぎ、『病原候論』、『千金方』、『鬼遺方』、『医門方』、『集験方』、『小品方』、『広済方』から引用し、創腫科には4巻も当てられている。

漢語の「外科」という言葉は、『太平記』で初めて用いられたようだが、室町時代になってから、その出典は急に多くなる。ところどころ同義語としての「外境」も目につく。古辞書『運歩色葉集』(気部)は、「外境非ス本道ニ」と説明しており、外科は本道でないことを強調している。イエズス会士が1603年に長崎で刊行した『日葡辞書』にも、外境という用語が見られる。

Vocabulario da Lingoa de Iapam. Nangasaqui, 1603より。

金瘡医と南蛮流外科

16世紀中頃、多くの僧侶が戦闘の負傷者の治療にあたるようになった。同世紀末頃には武士の一部も、金瘡医として気つけ薬を与えながら止血をし、傷を洗い膏薬を与えたり、骨折などの治療を行ったりしていた。血が流れるということから、彼らは助産に携わる場合もあった。南蛮人がもたらした鉄砲による傷の問題を初めて目の当たりにした金瘡医は、早くもポルトガルの医師たちからオリ-ブオイル(「ポルトガル油」)、アルコ-ル(「アラキ酒」)、ラ-ド(「マンテイカ」)などを入手した。ポルトガル語ができる日本人も、日本語ができるポルトガル人もいたので、言葉の壁はそれほど厚くはなかった。しかし、1580年代以降、厳しさを増すキリシタン弾圧により、東西の医師同士の接触が難しくなり、技能や知識伝達のための継続的な交流は不可能になってしまった。いわゆる南蛮流外科は、断片的なものが混在する金瘡医療に過ぎず、西洋外科に基づくパラダイムとはほど遠いものだった。

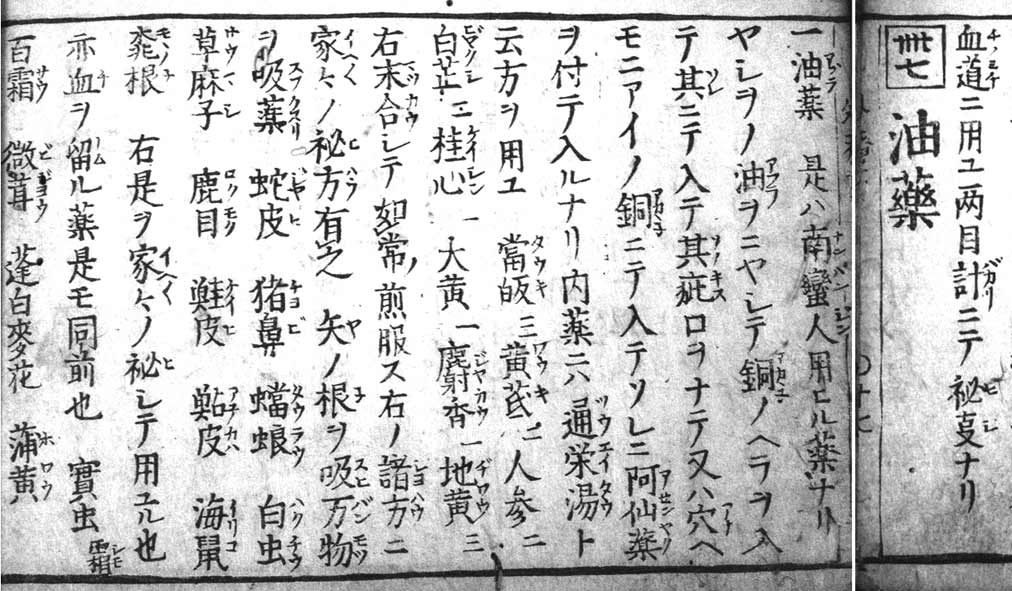

室町時代に金瘡の専門医として名をあげた播磨国の鷹取秀次(通称甚右衛門尉)は、慶長11年に刊行した『外療細塹』(ガイリョウ サイザン)における古法の診断、薬方、膏薬に関する説明の中で、薬油についてこう述べている。

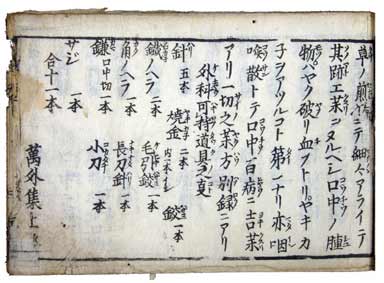

その13年後、山本玄仙が発表した『万外集要』は南蛮流外科の初の版本とされているが、それは5種の膏薬、火酒による創洗、幾つかの舶来の道具名をあげている程度で、鷹取秀次の外科術とさほど変わらない。ポルトガル人が上陸してから70年も経つのに、南蛮人の外科術についてこの程度しか紹介できなかったことは、西洋医術の浸透を裏付けているというよりも、キリシタン弾圧による当時の困難な状況を物語っている。

「阿蘭陀外科書」に見られる膏薬方

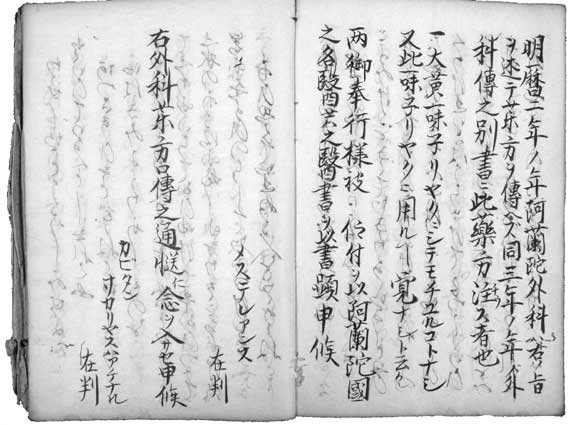

商館医カスパルの通詞猪俣伝兵衛が1650年にまとめた報告に遡る写本である。体液病理学の概観、腫物の分類及び膏薬(emplastrum)と軟薬(unguentum)を説明している。薬方は1636年のアムステルダム薬局方(Pharmacopoea Amstelredamensis)に基づいている。

| 「阿蘭陀外科書」 | 『アムステルダム薬局方』1636年版 |

| 熱 ヱンフラストガラサデイヤ | Emplastrvm Gratia Dei |

| 一 セイラ 四十目 | Rx Cerae novae, |

| 一 コルホウニヤ 四十目 | Resinae, |

| 一 セイベヱルジネ 四十目 | Sevi hircini, ana Vncias quatuor. |

| 一 テレメンテイナ 二十目 | Terebinthinae Vncias duas. |

| 一 ヘルテ 三匁 | Aeruginis, |

| 一 マステキス 三匁 | Mastiches, |

| 一 メイラ 三匁 | Olibani, ana Drachmas tres. |

| 右煉合ル時ホルトカルノ油少入ル | Fiat lege artis Emplastrum |

出島商館と西洋外科学の受容

1640・41年に長崎へ移転したオランダ商館には、常駐の外科医のポストが設置され、安定的な状況の下で継続的な伝習が可能になった。当時の商館医たちは「 chirurgijn」と呼ばれた。それは英語の surgeon、ドイツ語のChirurgなどと同様にギリシャ語のkheirourgia(kheirourgos, kheir 手、ergon 仕事)に由来する名称である。近世までは、大抵の外科医は大学ではなく同業者組合(ギルド)での教育を受けた者であり、出島商館で用いられた meester(達人、親方)というもう一つの呼び方は、このことを反映している。彼らが身に付けたのは、いわゆる小外科学(chirurgica minor)だった。

日蘭医学交流が本格化したのは、1650年だった。30年戦争で経験を積んだ外科医カスパル(Caspar Schamberger, 1623-1706)は大目付井上筑後守政重らの注目を集め、10ヶ月にわたる江戸での長期滞在中、幕府の関係者に強い印象を与えた。以降、東インド会社への医薬品、医科器械、医書などの注文が著しく増え、大名の侍医たちが商館医に教授を求めたり、それに立ち会う通詞たちの一部も外科術を身に付けるなど、いわゆる紅毛流外科が誕生し、18世紀に入ってから、次第により総合的な蘭学へと成長していった。数多くの写本及び版本の存在は、進歩だけでなく失敗、停滞、後退をも伴った受容を反映している。

報告の確かさを保証する外科医と出島商館長

大目付井上筑後守政重の依頼で儒医向井元升が1656年に外科医ハンス・ユリアン・ハンケから医療と医薬品に関する教授を受け、その内容をまとめた報告の写しである。商館長ワーゲネルも署名した報告書は江戸に送られ、明暦の大火で焼失したが、本写本は長崎にあった写しによるものと思われる。商館日記にも言及しているこの署名を示す写本は医学分館のもののみのようだ。

創傷の治療

創傷の治療は、日本の金瘡医にとって最重要課題だった。1563年に来日したイエズス会士フロイス(Luis Frois, 1532-1597)が1585年に執筆した「日欧風習対照」と題する小著[2]は東西の相違をこう描写している。

一 われわれが布で行うすべての治療に、日本人は紙を用いる。

一 われわれの間では膿瘍を焼灼で焼く。日本人はわれわれの苛酷な外科処置よりも死を選ぶ。」

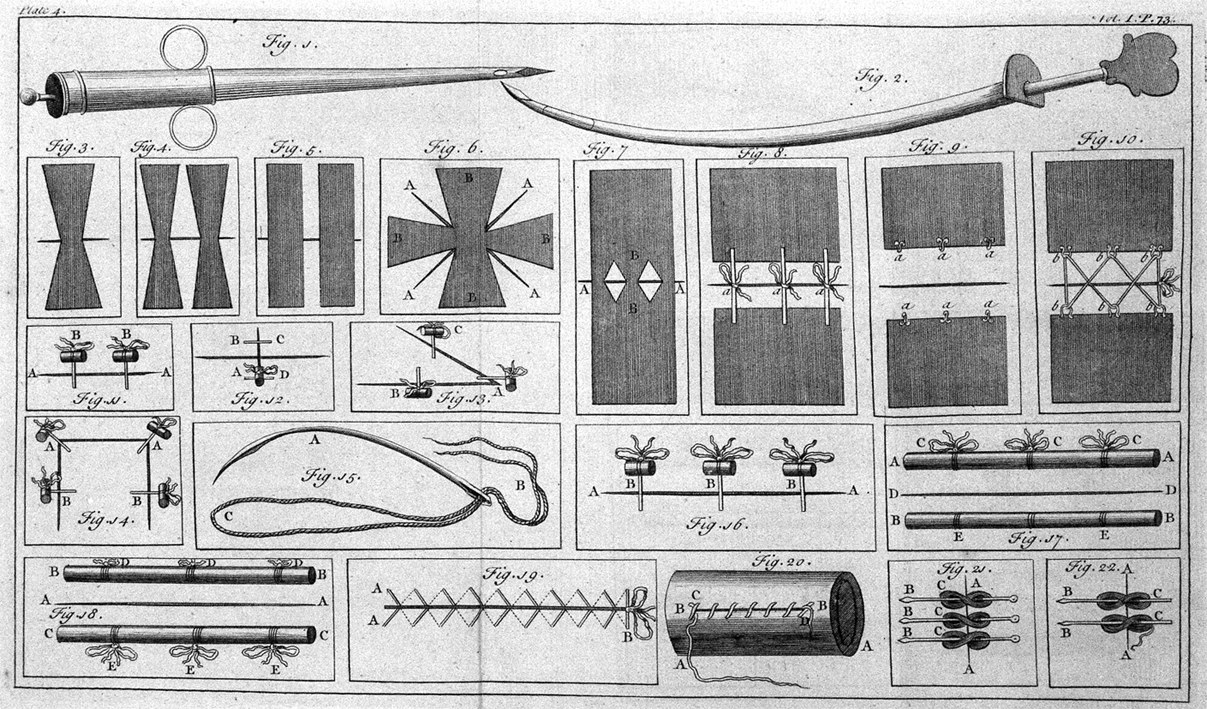

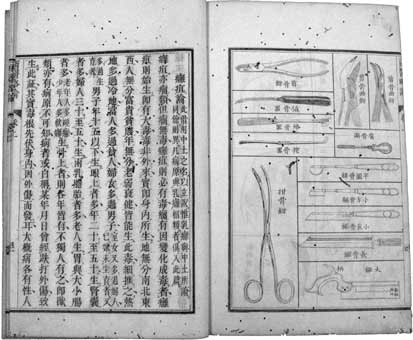

南蛮人を通じて伝わったのは、傷口を洗うためのアラキ酒、メイチャ(mecha)と呼ばれた木綿糸の使用及び2、3の膏薬方などであるが、出島オランダ商館の外科医たちは、近世外科学の祖パレが開発したさらなる治方を紹介した。特に縫合法は次第に発達しつつあった。18世紀のヨーロッパでは、植物学・医学の教授ハイステル(Lorenz Heister, 1683-1758)が1719年に刊行した力作『外科学』(Chirurgie)が大学における外科学の地位を著しく高め、同著はラテン語、フランス語、英語などに訳された。日本へは蘭訳書『 Heelkondige onderwyzingen』(外科学教育、1741年刊)や『 Kort begrip der heelkonst』(外科学概要、1764年刊)が伝わり、大槻玄沢、 越邑徳基、羽栗長隠、桐亭社中が作成した『瘍医新書』、『瘍科精選図解』、『瘍科精撰図符』、『恊乙斯的盧産論』などを介し、ハイステルの名は「恊乙斯的盧」、「歇伊私的児」、「刺烏冷斯回私的尓」として広まった。

腹部の縫合例

|

「和蘭金瘡 附諸腫物師語」、書写地不明、書写者不明、書写年不明(「白井氏蔵書」の印あり) |

|

|

吉雄永章訳「和蘭金創」(内題は「和蘭不礼無礼順辺伊順土留金瘡」)、書写地不明、長嶋元長写、天保13(

1842)年写。 〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕 |

25歳の若さで出島商館の大通詞となった吉雄永章(耕牛、幸左衛門、1724-1800)は蘭館医バウエル(George Rudolf Bauer)やツンベリー(Carl Peter Thunberg, 1743-1828)に外科学などを学び、舶来品で溢れる家塾「成秀館」で蘭学の教鞭を執った。「和蘭(紅毛)流膏薬方」、「正骨要訣」、「布斂吉黴瘡篇」、「因液発備」など、彼が訳した蘭文のテキストは数々の写本として広まっていた。

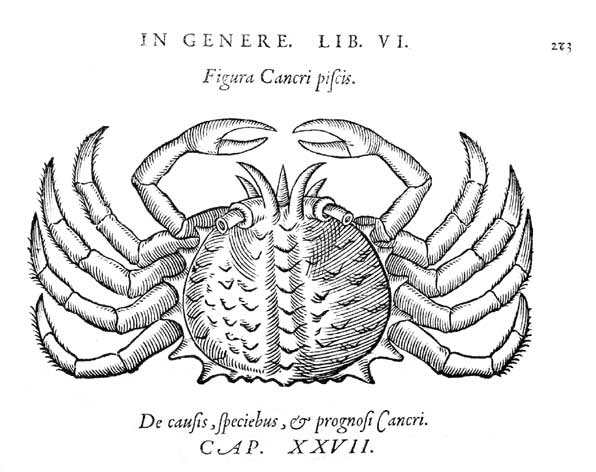

腫物・腫瘍

新しい治療方法によりそれまでの伝統を覆しながら、近世外科術の先駆者パレは腫物・腫瘍を整理し、古来の体液病理学に基づく分類を行った。溢れる血液、黄色胆汁、黒色胆汁、粘液はそれぞれの腫瘍の原因となっている。当時 Tumoresや Apostemataとしてまとめられた腫物・腫瘍は、現代医学ではあらゆる分野に分散してしまうが、 Gangrena、 Herpes、 Scirrus、 Aneurisma、 Hernia、 Carbunculus、 Cancerなど病名の一部は存続している。

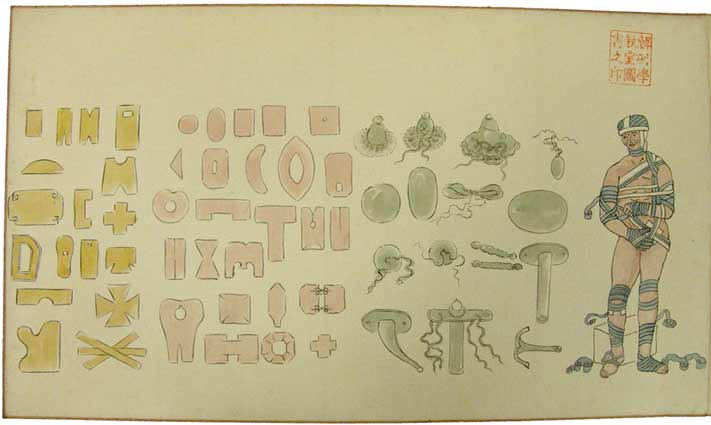

|

パレの『全集』に見られる腫瘍(Apostema)の分類。 Opera Ambrosii Parei. Paris, Jacob Du-Puys, 1582. 〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕 |

日本における初期紅毛流外科の文書をまとめたのは、出島の阿蘭陀通詞だった。彼らは医学の知識はまだほとんど修得していなかったので、腫物のラテン語名やポルトガル語名をカタカナで表記せざるを得なかった。例えば1649年に来日した外科医カスパルに遡る文書は膿瘍(Abscessus)と壊疽(Gangrena)をこう描写している。

一 カンゲレナ[= Gangrena]ト云ハ麻木ト云テ身内イツクニテモシビレナヱテ覚ナキ事ナリ。是ハ心ノ臓ヨリ血ヲ惣身ヱクバル。然ニユキナトヲフミ冷堅リ、此血ヲ順事ナラズ、其シビルル取死。故ニ不覚或ハ腫物ナドニ強押薬ヲ付レハ、是モ右ノ血順事ナラズ右ノ如也。又心血ハ順行スレトモシビルル事有。毒熱ニテ其所ニヲホハレキユル故也。是ハ肉ノ消ル故也。又ハ毒ナト付タル取打タル所毒腫癰疔或ハ、切継タル所、或ハ又強結シタテヲキタル所心血通事不成、故ニシビルルナリ。筋切テ血不通所モ同前ナリ。右是ヲカンケレナト云也。」 「阿蘭陀外科医方秘伝」(個人蔵)より

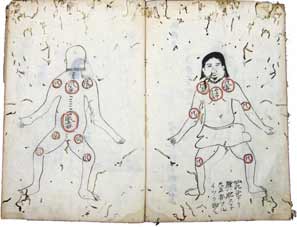

東西腫物・腫瘍の関連づけ

腫物・腫瘍に関して初めて西洋と東洋の関連づけを試みたのは、幕府の依頼で1656年夏から翌年まで出島蘭館医の教授内容をまとめた儒医向井元升(1609-1677)だった。中国の『外科正宗』などの詳細な癰疸研究に精通していた元升は、外科医ハンケの説明と漢籍の記述を比較し、Apostemaを癰疸と見なし、オランダ語のborstkankerを乳癌とし、Ophtalmiaを眼胞菌と同定するなどした。これにより、概念上理解しにくい体液病理学を追究せずに西洋の治療法の受容が可能になった。中国系の豊富な癰疸絵図が紅毛流文書に現れるのは、時間の問題だった。このような文書は江戸後期まで伝えられた。

「瘰癧」は「ケレイル」

1656年、オランダ出島商館において「ケレイル」に関する説明を聞いた著名な儒医向井玄升(1609ミ1677)は、それを中国医学の瘰癧と見なした。今日では、当時の瘰癧は頸部リンパ節結核(scrofula)を指したとされている。

中国を介して日本へ

日欧交流における中国の役割を見過ごしてはならない。多くの医師にとって蘭書より漢籍の方が読みやすかったので、中国で活躍する西洋人が刊行した医書は日本で大いに歓迎され、訓点翻刻本としてさらに普及した。代表的なものとしてイギリス人ホブソン(Benjamin Hobson, 1816-1873)が著した一連の医書がある。ホブソン(中国名は合信または霍浦孫)は1847年広東西郊に恵愛医館を開き、医療伝道活動を行いながら『全體新論』(1851年)を著している。1856年に退職してから、さらに『西医略論』(1858年刊)、『婦嬰新説』(1858年刊)、『内科新説』(1858年刊)を発表したが、健康を害したため帰国することになった。

[1] 椰子油

[2] Tratado em que se contem muito susintae abreviadamente algumas contradições e diferenças de custumes antre a gente de Europa e esta provincia de Japão (1585)