東西の古医書に見られる病と治療 - 附属図書館の貴重書コレクションより |

5 「蟲」

人間ははるか昔から、自身や身近な動物で目にする幾つかの虫について認識し、想像上の虫を病因としたりしていたが、寄生虫や寄生虫が原因となって起こる病気に関する体系的な研究が大きく進歩したのは、顕微鏡の発達した19世紀になってからのことだった。

中国医学の古典として最も有名な『黄帝内経』(霊枢・上膈)には、すでに体内寄生虫に関する記述が見られる(「人食則蟲上食、虫上食則下管虚」)。『周礼』(秋官)によれば、「庶氏は毒虫を駆除しようと嘉草[1]を用いた(庶氏掌除毒蠱[2],以攻説禬之嘉草攻之。凡駆蠱,則令之,比之)」とあり、また『春秋左伝』(宣上)には「郤克が虫病を患っていた(晋胥克有蠱疾)」とある。医師で道教家の葛洪(281-361)は『肘後備急方』に「長江の南に住む人々は山で水を浴び、そのために虫がわいている」と記している。

三尸九虫

しかし、多くの記述には、観察の成果と想像力の産物とが混在している。中国の医師巣元方が7世紀初頭に著した『諸病源候論』(巻十八)はその一つの典型である。彼は九つの虫を挙げている。

この「九虫」は広く普及しており、日本の医書にも見られる。本郷正豊は享保3(1719)年に出版した名著『鍼灸重宝記』 [3]でこう説明している。

虫ハ湿熱より生ず、腐草蛍となるかごとし、其証、睢雑、腹痛、涎沫を嘔吐し、面の色痿黄、眼睢、鼻の下青黒く、食少く、色黒く、痩あるひハ、寒熱咳嗽せしむ。 九虫ハ、 一に伏虫、ながさ四寸諸虫の長なり。

二に蛔虫、長さ一尺、動ときは、清水を吐き出るときハ心痛す、もし心をつらぬくときんバ人を殺す。

三に寸白、虫長さ一寸、動くときは、腹痛、腫聚り、清水を吐き、上り下り、おこりざめあり、心を傷ときハ死す。

四に肉虫、ただれたる杏のごとし、人を煩満せしむ。

五に肺虫、蚕のごとし、人をして咳嗽せしむ。

六に胃虫、かわづに似たり、吐逆、噦をする。

七に弱虫、瓜のなかごのごとし、多く唾を吐く。

八に赤虫、生の肉のごとし、腸を鳴しむ。

九に蟯虫、細にして菜虫のごとし、疥癬、痔、瘍瘡を生ず。」

ここで忘れてはならないのが「三尸(サンシ)」の虫である。中国の道教家によれば、人の行動を監視する三尸が体内にいる。上尸は頭に、中尸は腹に、下尸は足にそれぞれ棲む。これらの虫は60日毎に来る「庚申(カノエサル」の夜、人の寝ている間に身体から抜け出し、天帝にその人の悪事罪科を報告する。天帝の鬼籍に記録される罪が500条に達すると、その人の死が決まる。そこで、庚申の日の夜は一晩中眠らずに精進潔斎する庚申講という風習が誕生した。

平安時代の日本にも伝わったこの習慣は、江戸時代に隆盛を極め、庚申待ち、守庚申とも呼ばれた。

五臓六腑を襲う虫

九虫の寸白虫があるが、道教に由来する大変ユニ-クな虫を描いた江戸期の写本「五臟之守護并虫之図」

〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕

中世・近世日本の医書に見られるその他の虫

| 汗の虫(あせのむし) | 腎冷の虫(じんれいのむし) |

| 大酒の虫(おおざけのむし) | ソリの肝虫(そりのかんちゅう) |

| 陰虫(かげむし) | 頓死の肝虫(とんしのかんむし) |

| 笠虫(かさむし) | 昼寝の虫(ひるねのむし) |

| 噛み寸白(かみすばく) | 腸の虫(はらわたのむし) |

| クツチの虫(くつちのむし) | 悩みの虫(なやみのむし) |

| 気絶の肝虫(きぜつのかんちゅう) | 肺虫(はいむし) |

| 胸虫(むねむし) | 風邪の虫(かぜのむし) |

| 欠伸の虫(あくびのむし) | 腹痛の虫(はらいたのむし) |

| 黒虫(くろむし) | 由虫(ゆうちゅう) |

| 腰痛の虫(こしいたのむし) | 脾臓の笠虫(ひぞうのかさむし) |

| 腰抜の虫(こしぬけのむし) | 脾臓の虫(ひぞうのむし) |

| 耳虫(みみむし) | 蟯虫(ぎょうちゅう) |

| 腎臓のヒゲ虫(じんぞうのひげむし) | 霍乱の虫(かくらんのむし) |

虫がいい話

日本語には三尸九虫の関連で「虫」をめぐり、心の中にある思いや感情を表す言い回しが今日まで残っている。

虫に効く漢方薬

李時珍の『本草綱目』などの文献には様々な薬草、薬品が記載されている。

| 虫病 | 治療薬 |

|

|

黒錫灰、胡粉、狼牙、柘榴、榧、檳榔、呉茱萸、雷丸、露峰 |

|

|

艾葉、ミチヤナギ、疾葵子 |

|

|

龍膽 |

|

|

芫花 |

|

|

麻子 |

|

|

漏蘆 |

|

|

楝 |

|

|

烏梅 |

古代ギリシャ人の虫観察

観察を重視するギリシャの医師たちは寄生虫の存在にも気づいていた。ヒポクラテスは人間に寄生する虫を「扁形虫」、「円形虫」、「回虫」の3種に分類した。「扁形虫」とはサナダムシ(条虫)を指しており、ヒポクラテスはその長さや排泄について観察したようだ。アリストテレスは、『動物史』で人間の寄生虫のみならず、家畜や野生動物の寄生虫についても述べている。内臓寄生虫に関して彼はヒポクラテスの3分類を踏襲している。また、シラミの卵やノミの蛹の存在も認めていたが、体外寄生虫は汗と汚れから発生すると考えていた。こうして寄生虫の『自然発生』説(generatio spontanea 自然発生)が生まれ、19世紀になっても研究者の多くがこれを信奉していた。

6世紀後半の学者アレクサンドロス(Alexandros)は、「虫に関する書簡」(Epistola de vermibus)の中で、蟯虫、回虫、サナダムシを分類した。アレクサンドロスによれば、これらは腐った食物や消化の悪い食物と体液によって生じるとされている。

ロ-マ帝国ではこの水準を超えることはなく、16世紀以前のヨ-ロッパでも同様の停滞状態が続いていた。

パレ

フランス人アンブロワーズ・パレ(Ambroise Paré, 1510-1590)は外科学に革新をもたらした名医であったが、体内寄生虫の自然発生説を信奉し、ヒポクラテスの3分類に固執した。パレは、メジナ虫は「腫瘍か分泌物であり、血液が暖まることで発生し、その勢いで静脈を通り、排泄される」と考えていた。一方、パレはヒゼンダニの観察も行った。「ダニは小動物で、常に皮膚の下に潜みながら這って動き回り、次第に皮膚をかじるようになる。それは刺激になり不快なかゆみを生じるので、針で引き出さなければならない。」

顕微鏡の発明

17世紀には学問としての寄生虫学が誕生する。これには顕微鏡の発明が大いに貢献することになった。研究者は新たな寄生虫を発見し、既知の寄生虫についてもその形態学上の解明がさらに進んだ。ガラス製レンズはすでに中世から知られていたが、16世紀には鏡胴が付けられた。1590年にオランダの眼鏡商ヤンセン父子が、史上初の顕微鏡を開発したとされている。1622年にはペレ-ゼ(Peirese)がこれでノミを観察している。技術改良により顕微鏡が全盛期を迎えるのはようやく17世紀後半になってからであるが、顕微鏡は寄生虫学の進歩にも大いに寄与したのである。

1660年代にイギリス人学者ロバ-ト・フック(Robert Hooke, 1635-1703)が対物レンズ、接眼レンズ、照明装置などを備えた最初の複式顕微鏡を開発した。1665年には『ミクログラフィア』(Micrographia)を刊行する。ここではcella(細胞)という言葉が生物学的な意味で初めて用いられた。

レ-ウェンフク

1673年頃からオランダの亜麻布商人アントニ・ヴァン・レ-ウェンフク(Antonij van Leeuwenhoek, 1632-1723)が1枚のレンズを組み込んだ単式顕微鏡を製造している。金属板の裏面の針先に虫などをつけ、光にかざして見るというものである。この顕微鏡の倍率は266倍にも達し、当時の複式顕微鏡よりも性能はすぐれていた。レ-ウェンフクは赤血球、精子、細菌などを発見し、ロンドンの王立協会の機関誌に画期的な報告を載せた。彼はまたアイメリア(Eimeria stiedae)のような寄生原虫やウサギのコクシジウム、ランブル鞭毛虫(Giardia lamblia)も発見している。1693年にレ-ウェンフクはノミの成長を記録している。その図からはノミについている微細なダニも見分けられる。これは「重寄生」(寄生虫に別の寄生虫が付く)に関する最古の観察例となっている。

ガラス棒の先端をロ-ソクの炎で溶かし、表面張力によってできた小さなガラス玉を磨いて球レンズを作り、これを粗仕上げされた真鍮または銀製の金属板の小さな穴に固定した。観察するための物体はレンズの前方の針先に置き、ネジを使って焦点のところに移動させ、距離の調節ができるようになっている。

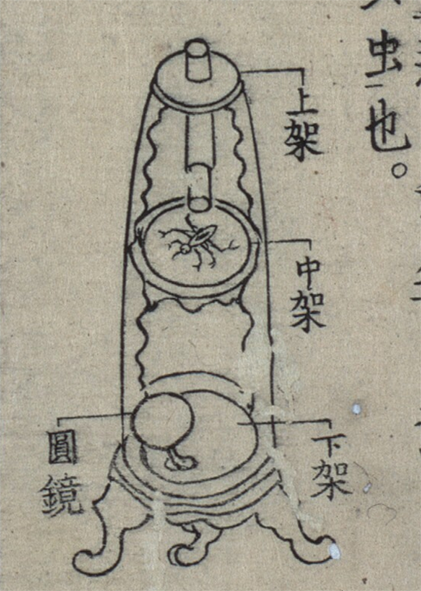

その多才さと博識により最後のルネッサンス人とも呼ばれるスイスのイエズス会士キルヒャー(Athanasius Kircher, 1602-1680)の数々の著作は古代エジプト学、中国学、物理学、音楽、生物学等々広範な分野に及び、群を抜いている。1645年に発表した『光と影の大いなる技法』は、日食や月食、彗星、占星術、燐の発光、色彩、光学、幻燈に関する、図版の豊富な名著である。同著でキルヒャーは独自に開発した単式顕微鏡を紹介しているが、その名称「Smicroscopium」の頭文字「S」の意味は不明。

|

キルヒャーが『光と影の大いなる技法』で紹介した単式顕微鏡。 Athanasii Kircheri [...] Ars magna lucis et umbrae in decem libros digesta. Roma, Hermannus Scheus, 1645. 〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕 |

|

近世ヨ-ロッパの諸例

顕微鏡による解剖学の祖マルチェロ・マルピ-ギ(Marcello Malpighi, 1628-1694)は寄生虫も観察している。その著書にはヒトに発生したニキビダニ(Demodex folliculorum)(1671年)、サナダムシの頭節(1681年)や幼虫についての記録も見られる。彼はまた肝臓の嚢虫病についてもよく研究している(1689年)。

マルピ-ギのイタリア人同胞フランチェスコ・レディ(Francesco Redi, 1626-1697)は当時最高の寄生虫学者とされている。その代表作『昆虫の発生について』(Esperienze intorno all generazione degli Insetti, Firenze 1668)と『生きている動物の体内に見られる動物について』(Osservationi intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi, Firenze 1684)では100種類以上の寄生虫について述べられており、条虫類が14、吸虫類が4、線虫類が10、鈎頭虫類が3、昆虫とダニが42種などとなっている。彼はまた回虫の卵も観察したが、その結果、自然発生信仰も揺らぐことになる。最後に立てた説では、生命はすべて成長した動物が産する卵から生じる(Omne vivum ex ovo)としている。

Osservazioni di Francesco Redi, accademico della Crusca, intorno agli animali viventi che si trovano negli animali viventi. In Firenze, per Piero Matini, 1684.〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕

異国の寄生虫病

15世紀からヨ -ロッパ人が他の大陸に進出し、医師たちも「異国」の病気に興味を持つようになる。遠方に旅をした学者たちは、寄生虫病についての報告も持ち帰った。

ドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペル(Engelbert Kaempfer, 1651-1716)は特に、日本について革命的な本を著して有名になった。彼はそれ以前にも長く近東を旅し、最初の著書『廻国奇観』では異国の病気について多くを記している。この中では、当時ヨ-ロッパ人が「小竜」(Dracunculus)と呼んでいたメジナ虫に関する詳細な論文がよく知られている。当時すでにケンペルは、この虫は貯水槽や池の水を介して人体に入るが、きれいな泉水では感染しないことを知っていた。

|

メジナ虫(Dracunculus medinensis)に関するケンペルの論文。 Engelbert Kaempfer: Amoenitatum exoticarum. Lemgo 1712. 〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕 |

|

植民地の拡大とともに寄生虫病及び各地域の「風土病」の研究はますます重視されるようになった。アメリカ、アジア、アフリカの植民地の支配と管理に携わるヨ-ロッパ人は大きな犠牲を払った。遠征や戦闘においてさえ、マラリアや黄熱病などで病死する人が圧倒的に多かったのである。

日本に伝わる「西洋寄生虫学」

1650年頃以降、出島商館の医師たちの指導により、ヨ-ロッパの外科術が次第に日本に入ってきた。当時の紅毛流写本や版本には体内寄生虫及びそれに効く薬油が記されている)。

|

「ヲヽリヨコルテシツヒシイテレ」に関する記述。 『阿蘭陀外科指南』元禄9(1696)年序。〔個人蔵)〕 |

|

虫眼鏡(vitra muscaria, flee glas 蚤眼鏡)はすでに17世紀中頃日本に上陸しているが、ケンペルらが持参したものは別として、顕微鏡が日本に広まったのは18世紀初頭以降である。

文化年間頃に書かれた『虫鑑』は、中医系の九虫を受け継ぎ、あらゆる病気の原因としての虫を追究しながら、国産品と思われる顕微鏡を利用し、実存する虫の観察成果も描写している。巻末の絵図は各地域の患者の身体から検出した「寄虫」をまとめている。

「寄虫衆図」。高玄竜著、鴻伯解選『蟲鑑』より〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕

日本初の寄生虫学に関する講義

明治3(1870)年に来日し、大阪医学校教師を務めたオランダ人医師エルメレンス(Christian Jacob Ermerins, 1841-1880)は、日本初の細菌学、寄生虫学及び顕微鏡学の講義を行なった。その講義録は明治7年に『原病学通論』として出版されている。

|

大阪医学校教師エルメレンスの『原病学通論』に見られる寄生虫卵と頭部の顕微鏡図。 亜爾蔑聨斯講義、江馬春煕『原病学通論』第3巻、美濃、岡安慶助、明治7(1874)年刊、9巻1冊。 |

|

外因 寄生 体内動物 縧蟲 テニア・ソリュム テニア・メヂオカネラタ テニア・エキノコックス トレマト-ダ [中略] 蛔蟲 |

蟯蟲 腎蟲 アンキロストマム・デュオテヌム 螺施毛蟲 ギニヤ蟲 体表動物 アカラス・ホルリキュロルム 疥癬蟲 虱 蚤 体表植物 トリコヒットンデンス |

[1] 嘉荷?

[2] 『説文解字』は「蠱者腹中虫也」と説明している。

[3] 本郷正豊『鍼灸重宝記』出版地不明、出版者不明、享保3(1718)年刊。 〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕