東西の古医書に見られる病と治療 − 附属図書館の貴重書コレクションより |

6 気流れる身体と鍼灸

ヨ−ロッパでは「身体(ギリシャ語 soma)」と「魂(ギリシャ語 psyche)」はすでに古代ギリシャ時代に分離され始めたので、近代医学が発達しやすかった反面、病気はますます純粋に身体的、物質的現象としてとらえられがちであった。特に第2次世界大戦後、身体観と病気観の極端な一人歩きを抑制するためか、心身医学のような新しい分野が誕生し、補完代替医療のような試みがなされるようになっている。

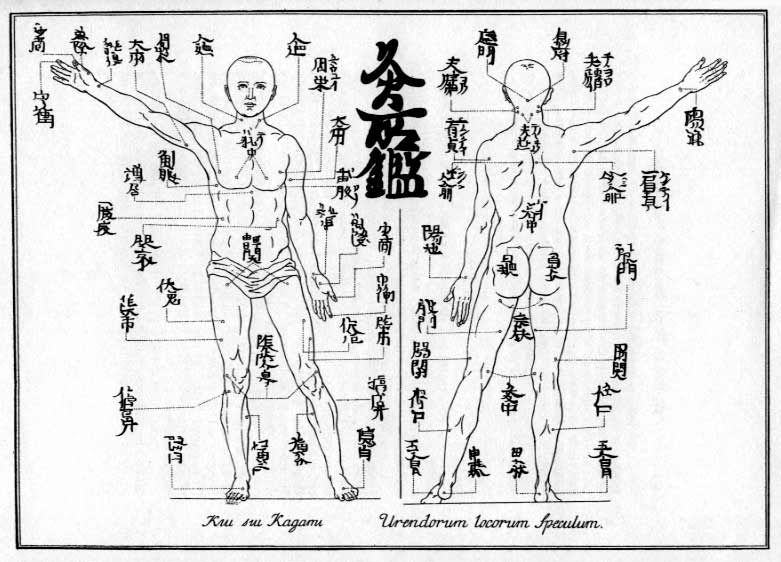

『漢書』「王莽伝」などの古典から、西洋と同様に中国でも解剖が行われていたことがうかがえるものの、中国の解剖学は東洋医学においては、ヨーロッパのルネサンスほどの大きな変革には至らなかった。伝統的な人体解剖図は、器官を示す前面と側面からの構造図及び人体内における流体の関係図という2種類に分けられる。日本にも普及していた解剖図は、宋の時代からほとんど変わっていない。身体の「内景」を眺める際に主に注目されたのは、いわゆる五臓六腑と脊柱だけであった。臓は実質臓器、腑は中空臓器を指すと言われるが、機能複合体の単位と考えるべきである。固定的な物体としての臓器や消化管、骨格などが中国医学で無視されていたわけではないが、治療の主目的になることは一度もなかった。

|

江戸中期の医師服部範忠は「人体構造図」の伝統的な形式に加え、独自の改訂版を載せている。 |

|

流注図、環中図、明堂図と呼ばれた血気の流れを示す人体図には、一方では全体的な「ネットワーク」(経絡)も見られる。ここでは身体は正面、背面、側面の3方から示されている。器官、脊柱などは含まれていない。身体を生きているままにとらえようとする中国医学では、静止した器官というより、むしろ気が廻り流れる身体を本質的なものとして重要視し続けて来た。

体内からの信号

体内から外に表れる信号としての脈拍に、さまざまな文化圏の人々が、大きな関心を寄せてきた。西洋ではすでにガレノスが脈拍学を始めており、これはさらに中世の学者たちに引き継がれ、体系化された。中国の伝統医学でも診脈は重要な役割を果たしている。古典の中では『脉訣』が特によく知られている。

医師は脈診により体内を循環する気(血)の流れの問題を把握し、鍼灸及び漢方医薬品で、体内の均衡の快復を目指す。

| 五行対応表 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| 五星 | 歳生 | 栄惑星 | 鎮星 | 太白星 | 辰星 |

| 五方 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |

| 五季 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 |

| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |

| 五気 | 風 | 熱 | 湿 | 燥 | 寒 |

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| 五役 | 色 | 声 | 味 | 臭 | 液 |

| 五華 | 爪 | 面色 | 唇 | 毛 | 髪 |

| 五主 | 筋 | 血脈 | 肌肉 | 皮毛 | 骨 |

| 五官 | 眼 | 舌 | 口唇 | 鼻 | 耳 二陰 |

| 五液 | 泣(涙) | 汗 | 延 | 涕 | 唾 |

| 五香 | 操 | 焦 | 香 | 腥 | 腐 |

| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 |

| 五声 | 呼 | 笑 | 歌 | 哭 | 呻 |

| 五精 | 魂 | 神 | 意 | 魂 | 精 |

| 五志 | 怒 | 喜 | 思 | 憂(悲) | 恐(驚) |

| 五神 | 血 | 脉 | 智 | 気 | 志 |

| 五尅 | 金尅木 | 水尅火 | 木尅土 | 火尅金 | 土尅水 |

| 五畜 | 鶏 | 羊 | 牛 | 馬 | 豚 |

| 五運 | 寅卯 | 巳午 | 未丑 戊辰 | 申 酉 | 亥 子 |

| 五穀 | 麦 | 黍 | ライ麦 | 稲 | 豆 |

| 中国の伝統医学の五行対応表は五元素から成っているが、その形式は古代ギリシャ医学の四大元素説を思わせる。 |

西へ伝わる鍼灸

ヨ−ロッパ人は16、17世紀にはすでに東洋の医学について研究していた。東西文化交流史における鍼術の伝達を追究する研究者のほとんどに、中国の役割を過剰評価する傾向が見られるが、当時は中国への上陸は困難を極めたため、特に鍼灸に関する初期の観察は日本で行われたのである。

鍼術に関する初期の記録としてはVOCの医師ヤ−コプ・デ・ボント(Jacob de Bondt, 1591−1631)によるものが有名である。

|

熱帯病に関する史上初の西洋の医書として有名な『インドの医学について』。 Jacobus Bontius [Jacob de Bondt]: De medicina Indorum lib.IV. Lugduni Batavorum: Apud Franciscum Hackium, 1642. |

|

ヨ−ロッパ人が初めて東洋医学を体験した場は中国ではなく、東南アジア及び日本であった。1603年にイエズス会士が長崎で刊行した『日葡辞典』にはすでに、「捻鍼」、「三焦」、「経絡」、「灸」、「百会」などの用語が見られる。当時の書簡などから宣教師たちが鍼灸の治療を受けていたこともうかがえるが、ヨ−ロッパでの灸術熱がその口火を切ったのは17世紀後半の書物においてであった。バタビアの牧師ブショフは1675年に『痛風と、確実で有効な治療薬について』[1]を発表し、「Moxa」(もぐさ)という語を西洋の言語に導入し、また若き秀才テン・ライネ博士は日本での調査成果を論文集として刊行した[2]。足痛風の治療薬としてブショフのもぐさをさらに追究し、日本人が「コリック」を治すために利用していた鍼術を描写している。この著書により「acupunctura」(acu=鍼、pungere=刺す)という用語がヨ−ロッパで広まった。

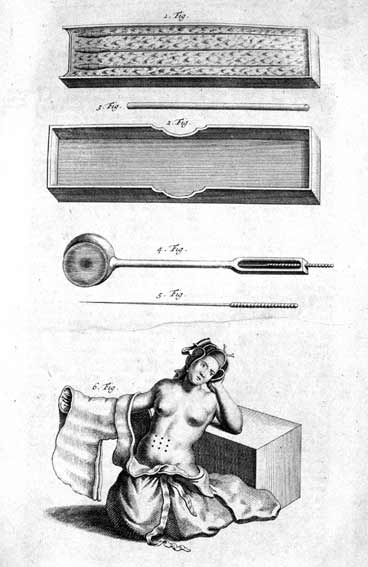

ブショフの著書及び出島商館長クライア−から入手した情報に基づきドイツの博物学者ミヒャエル・ベルンハルト・ヴァレンティ−ニ(Michael Bernhard Valentini, 1657−1729) は1704年に刊行された本に灸術について詳細に紹介する。治療の説明文を元に銅版画家が彫った東洋風の挿し絵に治療点及び灸に火を付けるための線香が見られる。

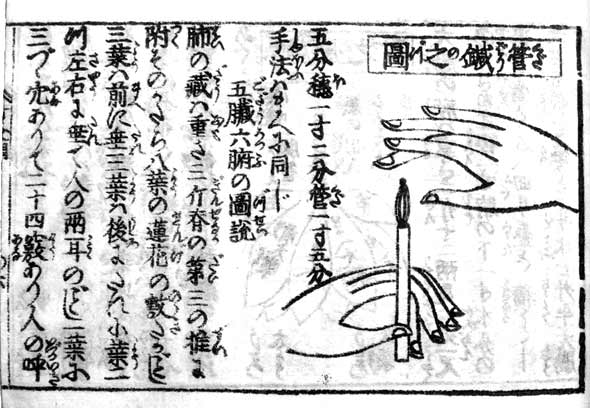

1690年、優れた観察力と方法論を持つドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが出島商館に着任し、2年間商館医として勤務しながら、日本の地理、社会、文化、宗教、植物、医学などに関する資料の収集を行った。帰国後18世紀のヨーロッパにおける日本観を支配する『廻国奇観』(1712年刊)及び『日本誌』(1727年刊)という2つの名著を執筆する。前者でケンペルは、17世紀の研究を総合した上で、日本で入手した「灸所鑑」及び持ち帰った針を詳細に紹介している。また、後者の著作により、18世紀のヨーロッパにおける日本像が形成されたといっても過言ではない。

|

Engelbert Kaempfer: Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi 5. Lemgo, Meyer 1712. 〔九州大学附属図書館医学分館蔵〕 |

|

ケンペル『廻国奇観』に見られる灸点を示す「灸所鑑」。ケンペルが日本で入手した一枚の「ビラ」に基づいて刊行された木版画と解説文。ケンペルによればこのような資料は至るところで販売されていたようだが、原本は残っていない。ケンペル『廻国奇観』。

管鍼法と打鍼法

ケンペルがヨ−ロッパに紹介したのは、中国の捻鍼法に加え、日本の打鍼法と、同様に日本独自の発明である管鍼法という新しい鍼術であった。子供の頃に病気で失明した発明者杉山和一(1610−1694)は、鍼術を学ぼうとしたが最初につまづき、思案を重ねるうちに管の利用により鍼を刺す深さを把握する方法を発見した。ケンペルは、当時の最先端の鍼術法を(そうとは知らずに)ヨ−ロッパに紹介したことになる。打鍼はまもなくすたれてしまったが、管鍼は使いやすく今日も世界中で評価されている。

管鍼法と同様に、いわゆる「打鍼法」は中国にはなかった。これは16世紀後半の僧侶夢分が考案した独特なコンセプトに基づく治療法である。この打鍼法はその息子とされる御園意斎(1557−1616)によってさらに広められた。

江戸時代には、腹部のあらゆる病状を網羅する「疝気」が頻繁に診断された。腹部に停滞する気の話を聞かされたケンペルは、それを腸内に溜まるガスによる「 Colica」(疝痛)と解釈し、針の打ち込みで、そのガスが放出されるとの説明を発表した。治療のため腹の上の9穴を示す銅版画も興味深い。これは永田徳本(1512−1630)の独特の発想を思わせる方法のようである。ケンペルが日本で描いたスケッチには治療用の穴と肋骨が数本しか見られないが、高度な専門書にもかかわらず『廻国奇観』では、ヨ−ロッパ人が持っていた東洋の女性のイメ−ジに合わせたかのような色気に満ちた「日本人女性」がその半裸の身体を誇張している。

| 「Colica」(疝痛)用の穴。ケンペルが日本で描いたスケッチ(約50x30mm、大英図書館、Sloane Collection 3062, fol. 94r) |

ケンペル『日本誌』に見られる打針と管針。 Engelbert Kaempfer: The History of Japan. London 1727. 〔九州大学附属図書館蔵〕 |

今日打鍼はほとんど用いられていないが、管鍼は世界中に広まっている。

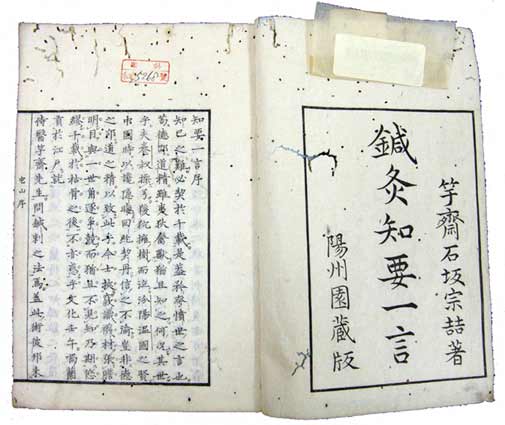

西洋の解剖学と東洋の針術

江戸時代後期の将軍家斉の侍医であった石坂宗哲(1770-1842)は、幕府の命で設立した「甲府医学所」で、官民問わず多くの門人を養成した。彼は針術の古典を修得したが、1822年、商館医「的由児里无吉」(Nikolaas Tullingh)と出会い、独自の観点から東西医学の統合を試みるようになった。パルへイン(Johan Palfyn)著の人体解剖学書の血管図を取り入れた「榮衛中経図」は、このユニークな発想から生まれた。また、商館医シーボルト(Philipp Franz von Siebold, 1796-1866)の江戸滞在中(1826年)石坂は、シーボルトが石坂流鍼術をヨーロッパに紹介してくれることを期待し、同年出版された『鍼灸知要一言』などの文書及び鍼一式を献呈した。石坂の独創性を認識していなかったシーボルトは、後に刊行した『日本』において、奥医師石坂宗哲を日本の伝統医学の代表者として2頁にわたって引用している。

シーボルトがヨーロッパに持ち帰った日本の医療道具

シーボルトの名作 NIPPONの初版はテキスト編と図版編からなり、1832年から20年余りにわたり出版された。2版以降は縮小版となっているので、図版の質は著しく落ちてしまう。ヨーロッパに持ち帰った医科器械には、石坂宗哲からもらった針が含まれている。

|

シーボルトがヨーロッパに持ち帰った日本の医療道具。 |

[1] Herman Busschof: Het Podagra, Nader als oyt nagevorst en uytgevonden, Midsgaders Des selfs sekere Genesingh of ontlastend Hulp-Mittel. [...] Amsterdam [...] 1675.

[2] Wilhelm[us] ten Rhyne: Dissertatio de Arthritide: Mantissa Schematica: De Acupunctura: Et Orationes Tres. Chiswell, London 1683.